Der Talmud, der gemeinsam mit der Tora die Grundlage des jüdischen Lebens bildet, war im christlichen Europa lange Zeit unbekannt. Erst im 13. Jahrhundert rückte er in den Mittelpunkt der anti-jüdischen Polemik: 1240 in Paris verboten, 1242 ebendort öffentlich verbrannt, 1245 in weiten Auszügen ins Lateinische übersetzt, wurde der Talmud schließlich im Jahr 1248 erneut und endgültig verurteilt. Diese zweite Verurteilung trägt unter anderem die Unterschrift des Albertus Magnus. Die vorliegende Studie untersucht die Rezeption des Babylonischen Talmud in Alberts Œuvre, in dem der Tamud in verschiedenen Zusammenhängen und Schaffensphasen - meist kritisch, doch zum Teil auch affirmativ - erwähnt wird. Dank dieser Bezugnahmen, die zwischen Zensur und intellektueller Offenheit schwanken, stellt Albert der Große eine bemerkenswerte Ausnahme unter den Schultheologen seiner Zeit dar, die die rabbinische Tradition weitgehend ignorieren

Alexander Fidora Bücher

De divinatione. Über die Weissagung

Drittes Buch über das Schlafen und das Wachen. Lateinisch - Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von Silvia Donati

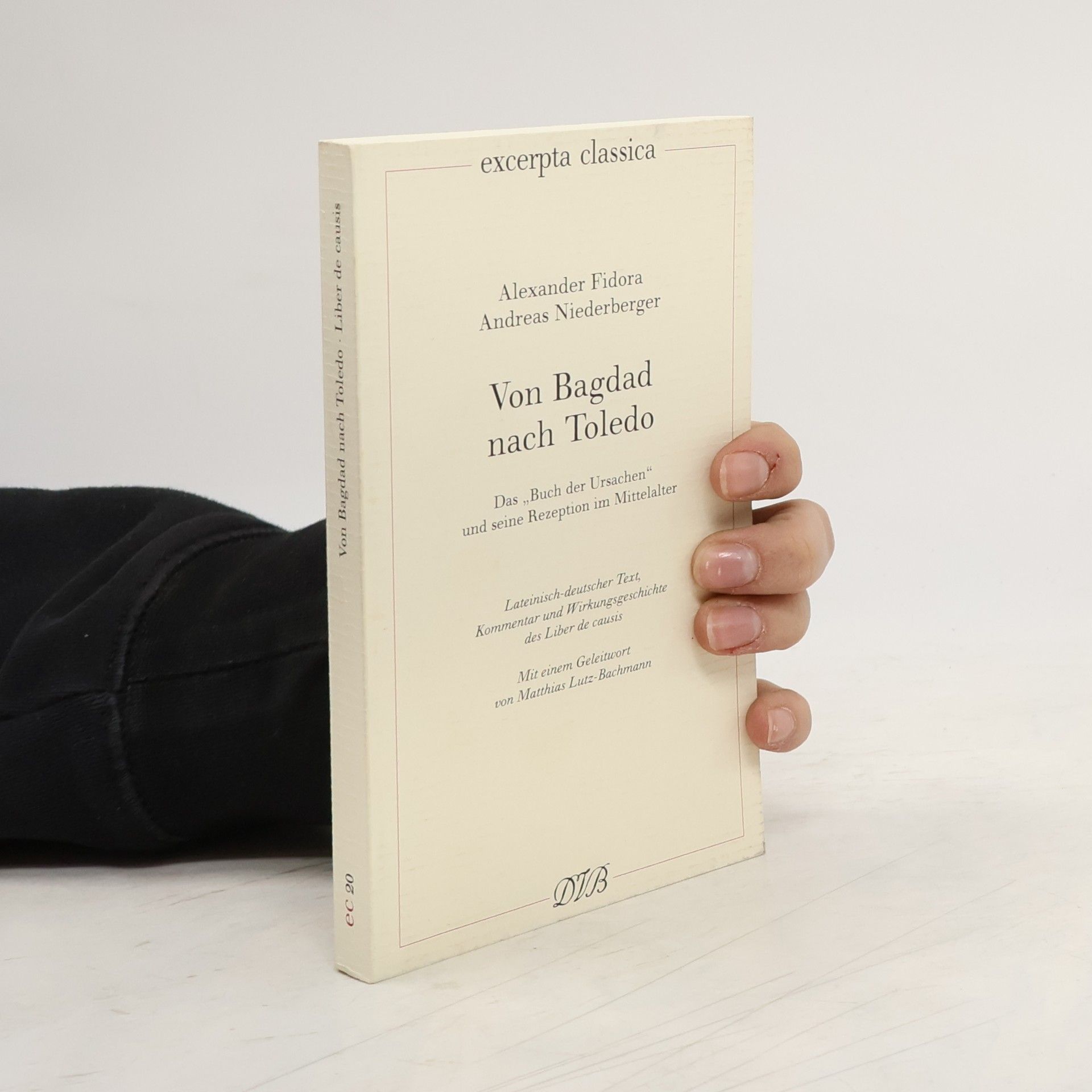

Von Bagdad nach Toledo

Bas Buch der Ursachen und seine Rezeption im Mittelalter