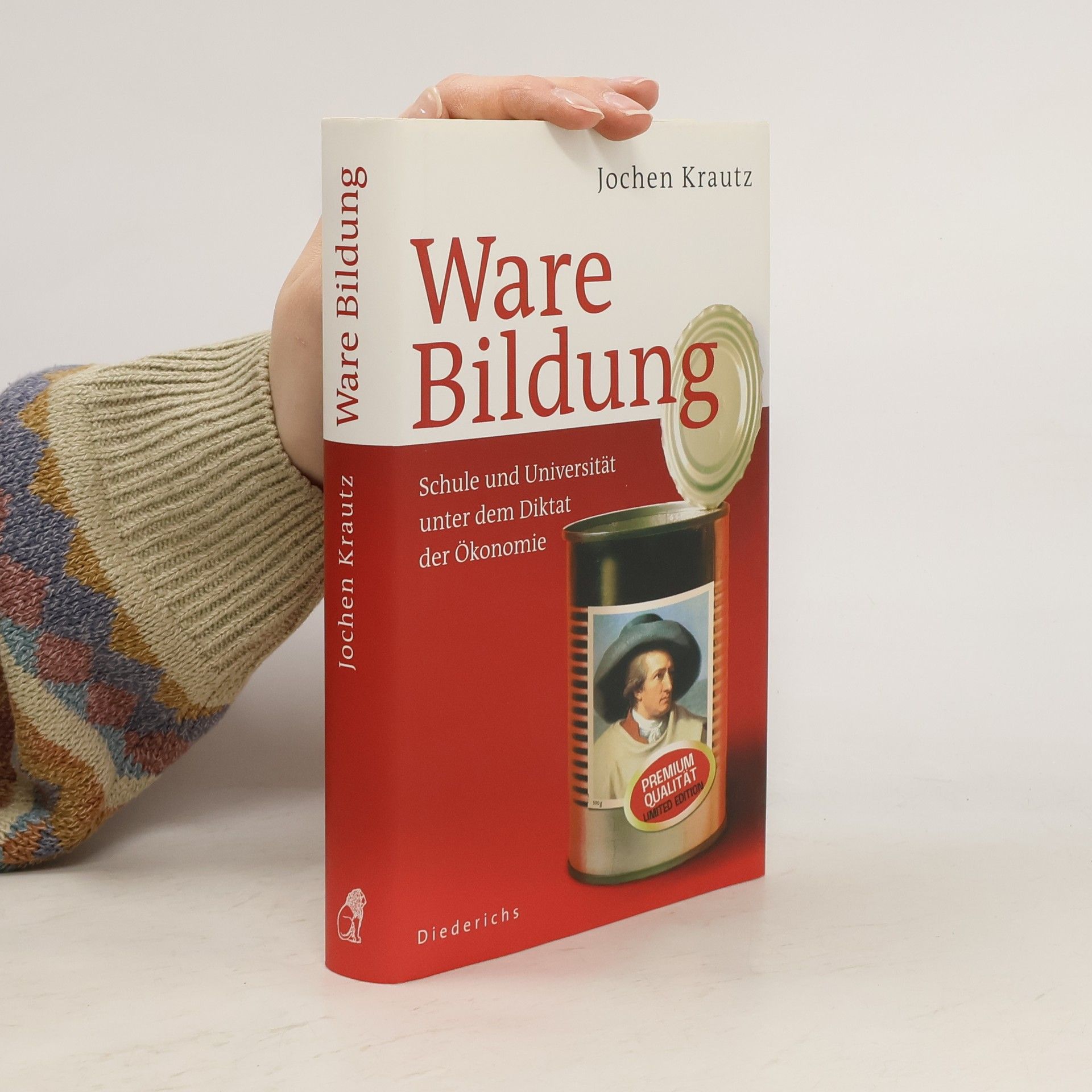

Ware Bildung

- 249 Seiten

- 9 Lesestunden

Bildung ist das Thema der Zeit. Ob PISA-Panik, Elitendebatte, neue Studiengänge oder Beschwörung der Disziplin – Schulen und Universitäten stehen mitten im Reformgewitter. Der Markt diktiert, welches Wissen wirklich relevant ist. Dagegen wehrt sich die junge Generation. Der Erziehungswissenschaftler Jochen Krautz entlarvt die ökonomische Ausrichtung der deutschen Bildungspolitik. Anhand zahlreicher Beispiele - vom Kindergarten bis zur Hochschule – zeigt der Autor, wie die Bildung zur Ware schrumpft. Die Streitschrift analysiert diesen Prozess in seiner ganzen Tragweite, benennt die dafür Verantwortlichen und plädiert für eine Pädagogik, in deren Mittelpunkt wieder der Mensch steht.