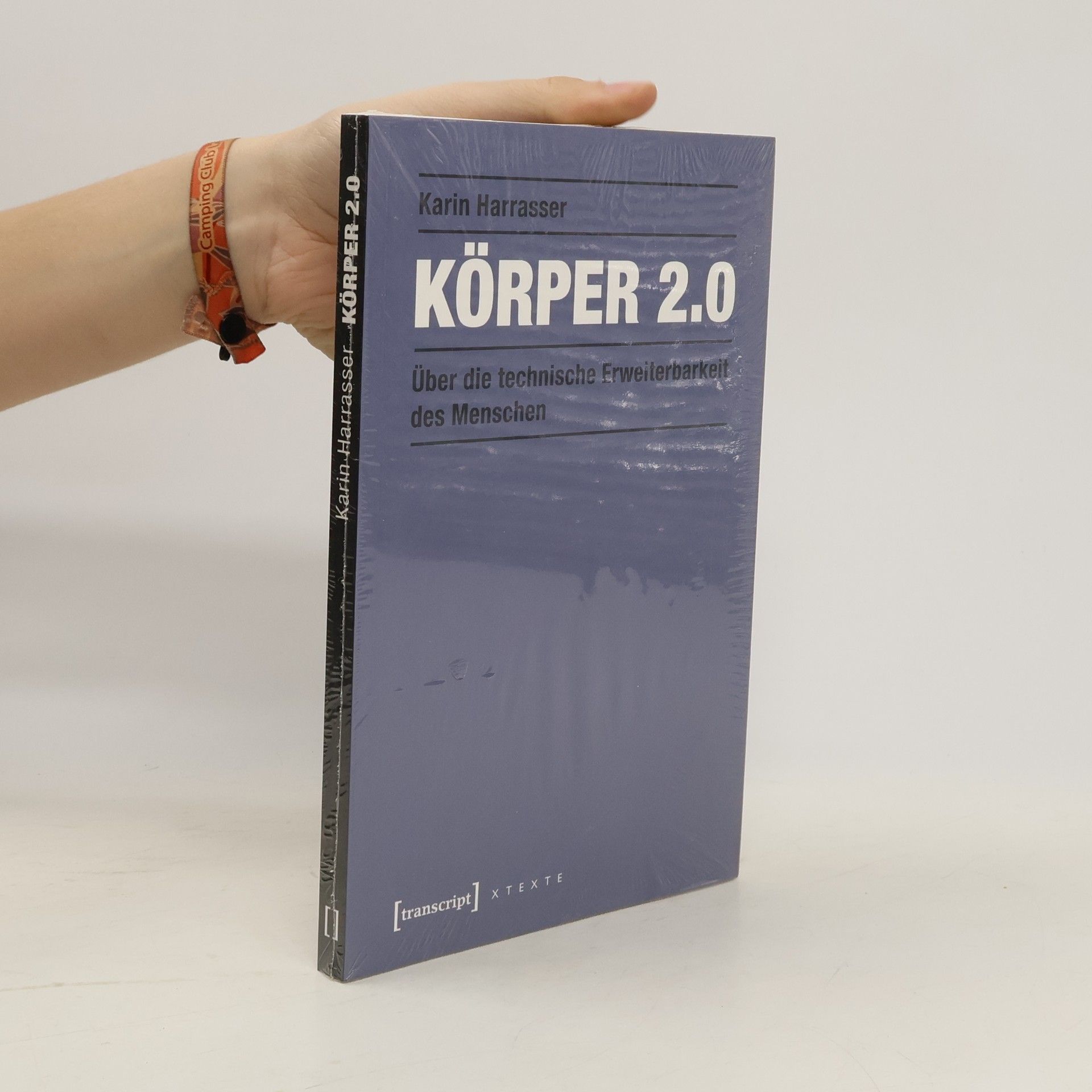

Erfährt der Mensch ein Update, wie es der Prothetiker Hugh Herr mit seiner Formel von den »Humans 2.0« prophezeit? Die Diskussion um die Hightech-Prothesen eines Oscar Pistorius oder um Aufsehen erregende körpernahe Medien wie die Google-Brille zeigen einen Wandel der Ideen von Körperlichkeit: Verbessernde Eingriffe in und um den Körper werden nicht länger als notwendige Kompensation von Defiziten begriffen, sondern als wünschenswerte Optimierung und Steigerung. Werden Körper »machbar«? Karin Harrasser situiert diese aktuellen Diskurse und Praktiken des Körpers und entwirft einen anderen Blick auf sie. Wie lässt sich über Technologien, Medien und Körper aus der Perspektive von teilsouveränem Handeln und Parahumanität sprechen?

Karin Harrasser Bücher

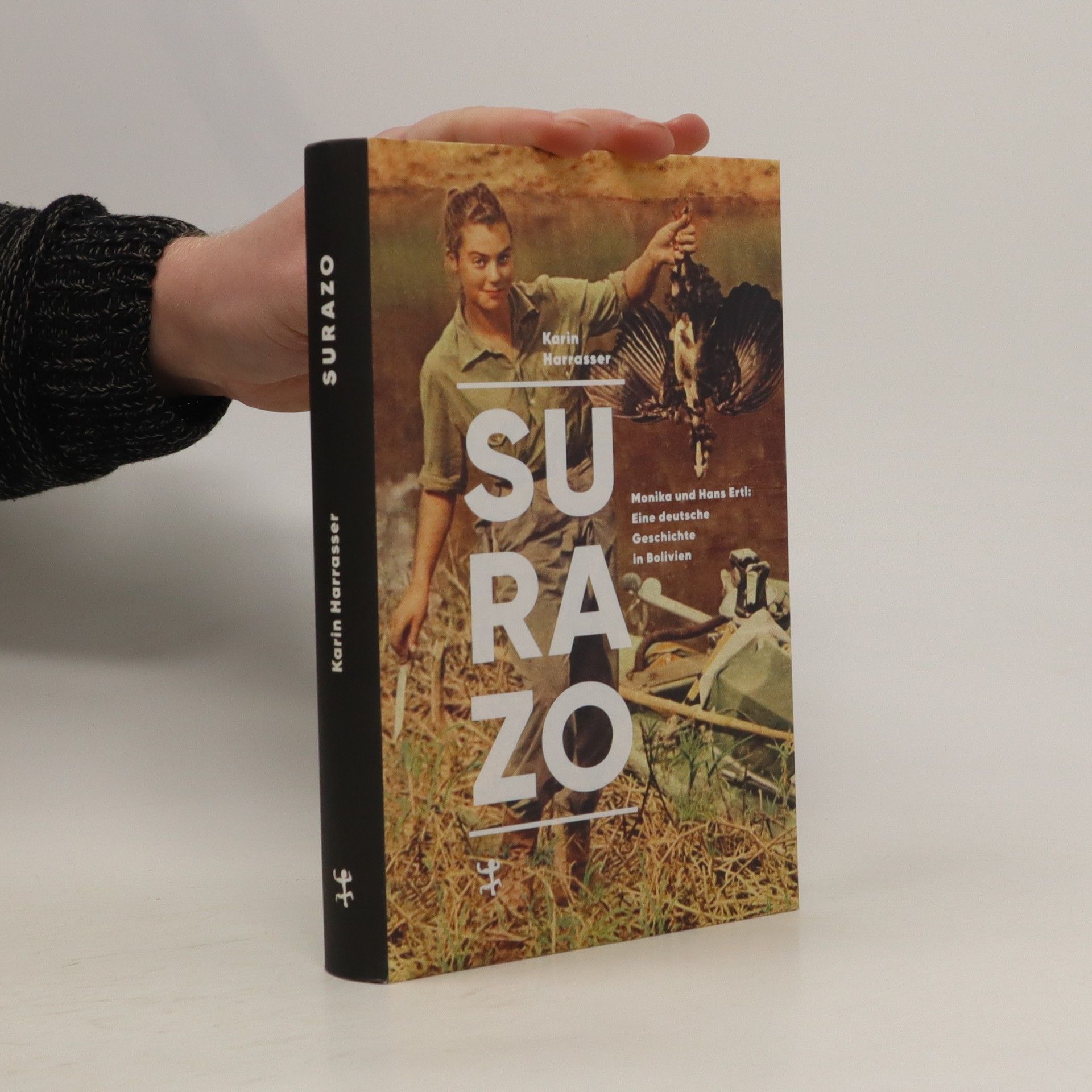

Surazo

Monika und Hans Ertl: Eine deutsche Geschichte in Bolivien

Am 12. Mai 1973 wird Monika Ertl in La Paz im Verlauf eines Feuergefechts von Sicherheitskräften auf der Straße erschossen. Sie ist zum Zeitpunkt ihres Todes Mitte dreißig und Mitglied der bolivianischen Guerilla ELN. Ihr Vater, Hans Ertl, erfährt vom Tod seiner Tochter auf seiner Rinderfarm La Dolorida im bolivianischen Regenwald. Dorthin war der Kameramann Leni Riefenstahls und Rommels bevorzugter Frontfotograf in den 1950er-Jahren ausgewandert. In seinem Umfeld: rechtsnationale Diktatoren und SS-Obersturmführer, deutsche Missionare und jüdische Emigranten, Indigene und scheinbare Zauberkünstler, denen es gelingt, bei voller Sicht unsichtbar zu bleiben. Entlang ihrer Spuren folgt diese Recherche den Linien transatlantischer Verlängerungen nationalsozialistischer Karrieren, spürt dem Engagement der nächsten Generation in den internationalen Netzwerken der Achtundsechziger nach und verzweigt sich dabei bis in die Tiroler Alpen und nach Linz. Surazo, der Name des kalten Tropenwindes, sollte der Titel von Hans Ertls letztem Film sein; Surazo, das ist stattdessen eine Tiefenbohrung, die wie nebenbei von Geschichtsschreibung in einer verstrickten Welt erzählt; Surazo, das ist die Suche nach Antworten auf Fragen, die wir uns nach wie vor stellen müssen.

In einer Montage aus Kurzessays, Notizen und Tagebucheinträgen, von Beobachtungen, Reflexionen und Gesprächsprotokollen entwirft Gegenentkommen in Streiflichtern eine Annäherung an das geschichtspolitische und zivilgesellschaftliche Geschehen in Kolumbien seit dem Friedensschluss mit den FARC 2016. Nach Jahrzehnten des bewaffneten Konflikts zwischen Paramilitärs, Guerilla, Drogenkartellen und Regierungstruppen ist seither ein Prozess der Friedensfindung in Gang, der längst nicht abgeschlossen ist. Doch was hat Befriedung mit Befreiung zu tun und wie sähe ein radikaler, an die Wurzeln des Konflikts gehender Wandel aus? Ihre Begegnungen mit Aktivist: innen, Intellektuellen und Künstler: innen erzählt Karin Harrasser als Verwicklungen – mit der eigenen, privilegierten Situiertheit, aber auch zwischen globalen Dynamiken und lokalen Kämpfen – und ermöglicht Einblicke in Auseinandersetzungen, die Politik als das greifbar machen, was sie auch im Europa der Gegenwart ist: eine Debatte darüber, wie wir miteinander leben können und wollen.