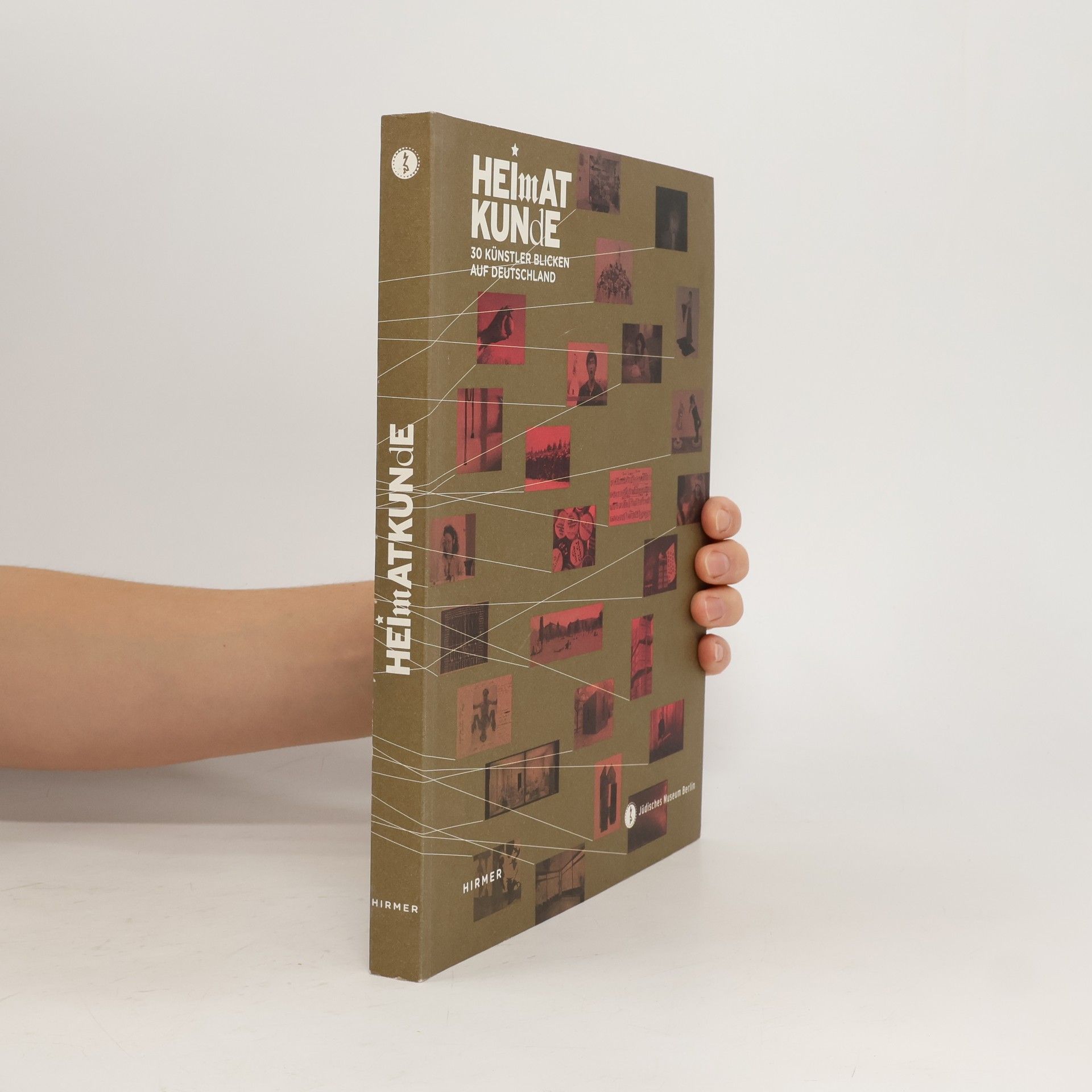

Heimatkunde

- 200 Seiten

- 7 Lesestunden

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die deutsche Gesellschaft sichtbar verändert: Deutschland erkennt sich als Migrationsgesellschaft. Der globale Wandel produziert fundamentale Umwälzungen im Ökonomischen wie im Privaten. Religiöse und säkulare Denk- und Lebensweisen prallen aufeinander, Lebensräume verändern sich. Wie verweben Zu-gewanderte ihre mitgebrachte Kultur mit einer für sie neuen Realität? Wie verändert Zuwanderung sowohl die Migranten als auch die Einheimischen? Alle im Katalogbuch präsentierten zeitgenössischen Arbeiten nähern sich diesen Fragen aus der subjektiven Sicht von Künstlern unterschiedlicher Herkunft, die in Deutschland leben beziehungsweise lebten. Thematisiert werden zentrale Aspekte ihrer Wahrnehmungen, darunter persönliche und kollektive Erinnerungen, nationale Mythen und ihre Brechung, Sprache, Religion und die Erfahrung der Migration. Das Spektrum der vorgestellten Positionen umfasst Installationen, Video- und Filmarbeiten, Fotografie-Serien, Gemälde, Druckgrafik und Performances. Sechs Arbeiten von Arnold Dreyblatt, Via Lewandowsky und Durs Grünbein, Julian Rosefeldt, Misha Shenbrot, Anny und Sibel Öztürk, Raffael Rheinsberg und Lilli Engel wurden sogar eigens zu diesem Thema in Auftrag gegeben.