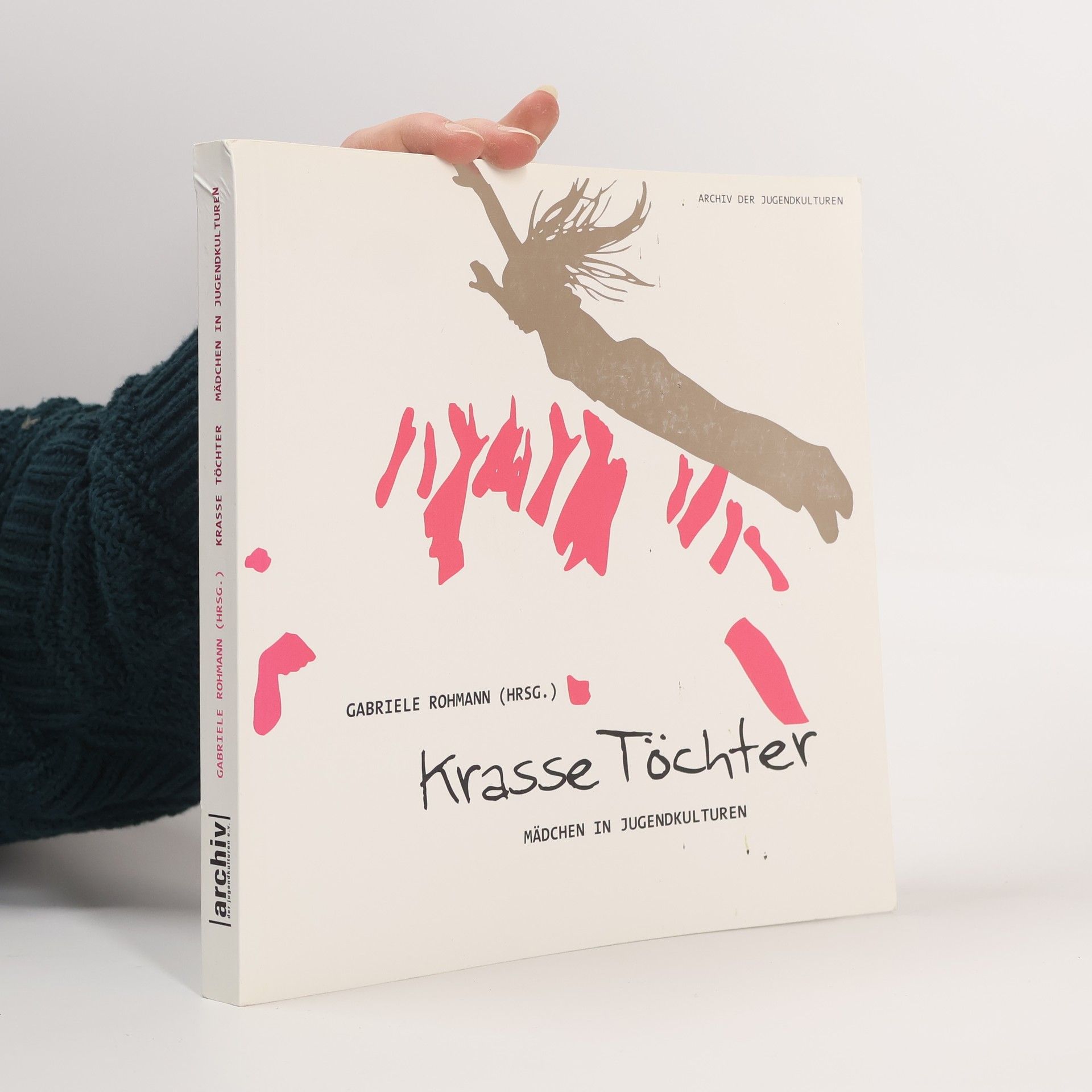

Krasse Töchter

- 306 Seiten

- 11 Lesestunden

Jugendkulturen sind fast immer Jungenkulturen. Ob HipHop oder Metal, Skins oder Punks, Skater oder Techno – Jungen und junge Männer dominieren. Dennoch gibt es zahlreiche Mädchen und junge Frauen in diesen und allen anderen Szenen. Wie verteilen sie sich auf die Szenen? Wie erleben sie ihre Szene? Werden sie genauso akzeptiert wie die Jungs? Müssen sie anderen Rollenerwartungen genügen als die männlichen Szene-Angehörigen? Auf welche Weise finden sie ihren Weg in die Szenen? Was schreckt sie von einer aktiven Teilnahme ab? Haben Mädchen und junge Frauen andere Einstellungen zu Drogen, Gewalt, Sex und Beziehungen als die jungen Männer? Der Sammelband enthält u. a. Texte zu Mädchen und jungen Frauen in Hardcore, HipHop, Graffiti, Gothic und Sportszenen, zu Riot Grrrls und Ladyfesten, rechtsextremen Mädchen und Möglichkeiten jugendkultureller Mädchenarbeit. Mit Beiträgen u. a. von Michaela Köttig, Susanne El-Nawab, Nadja Madlener, Dunja Brill, Barbara Stauber, Elke Josties und Bernadette La Hengst.