Das Böse ist ein unerschöpfliches Thema, auch im Film. Es ist der unerlässliche Gegenpart des Guten in jedem Drama; es zieht immer wieder das Interesse auf sich wie in den filmischen Auseinandersetzungen mit Geschichte und Politik; es prägt ganze Genres wie den Vampirfilm oder den film noir; es verkörpert sich in faszinierenden Charakteren und verspricht Aufschluss über Gott und die Welt. Es fordert uns zu Bewertungen auf und zu Umwertungen, es löst Schrecken und Schaudern aus und Erleichterung nach seiner Überwindung, es stößt uns ab und es zieht uns an. Manche Regisseure sind immer wieder auf das Böse zurückgekommen, haben seine Rätsel zu lösen versucht oder neue Rätsel ersonnen. Gestalten der Vergangenheit oder der Gegenwart, der Fantasie oder des Glaubens sind zu Inbildern des Bösen geworden, und nicht weniges, was einst mit gutem Gewissen geschah, ist inzwischen umgewertet worden. Der vorliegende Band präsentiert an einzelnen Filmen, Werkkomplexen und Regisseuren ein breites Spektrum von Figuren, Typen und Themen des Bösen und verbindet dabei filmanalytische und filmhistorische, philosophische und theologische Ansätze

Joachim Valentin Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Die digitale Transformation ist in ihrer Dynamik und ihren Konsequenzen kaum zu fassen. Sie wirkt sich auch massiv auf Kirche und Theologie aus. Die Beiträge des umfangreichen Kompendiums sondieren ihre verschiedenen Facetten und bieten einen aufschlussreichen Überblick: die Kultur der Digitalität, die theologisch-anthropologische Dimension, die ekklesiale Dimension, die Gottesrede sowie medienethische Einordnungen.

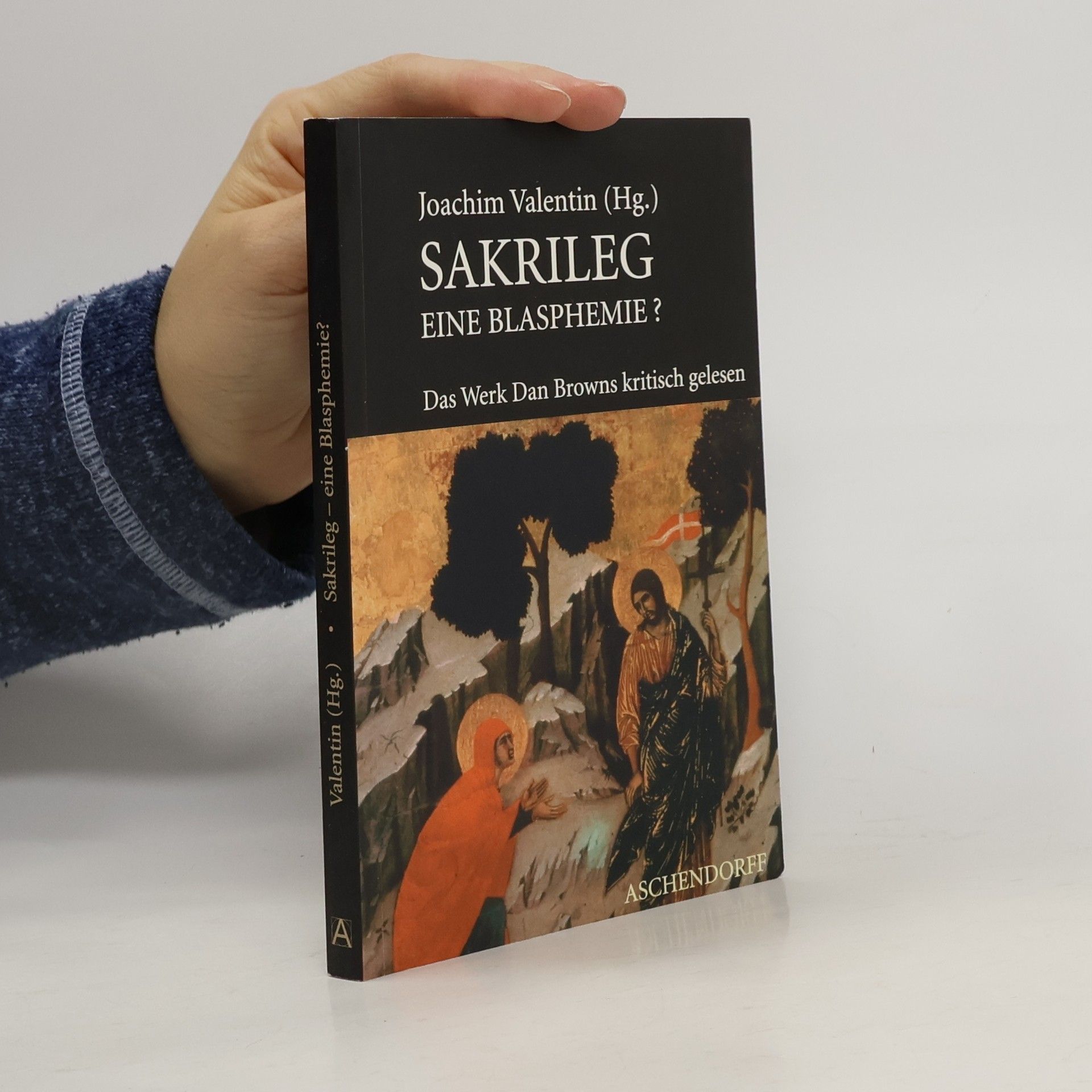

53% der befragten Amerikaner wurden von Dan Browns Büchern nach eigenen Angaben in ihrem Glauben beeinflusst. Die Lage ist in Europa eine andere. Gleichwohl bringen seine steilen Thesen zur Person Maria Magdalenas einer im Christentum angeblich verleugneten Leiblichkeit und fingierten Geheimlogen so manchen doch ins Zweifeln ob der Richtigkeit ihres Schulwissens über Jesus Christus, Kirche und Glauben. Angesichts zu erwartender zukünftiger Romane Dan Browns und deren Verfilmung ist es also an der Zeit, seine Thesen einer kritishen Relektüre zu unterziehen. Namhafte Historiker, Religionswissenschaftlerinnen, Medienkenner und Theologe beleuchten das „Phänomen“ Dan Brown in diesem Band von den verschiedensten Seiten und kommen zu klaren Diagnosen.