Focusing on the diverse representations of Jesus in China, this five-volume collection offers an interdisciplinary exploration that integrates Sinology, mission history, theology, and art history. It aims to provide a comprehensive understanding of how Jesus has been perceived and depicted across different contexts in Chinese culture, highlighting the complexity and richness of these interpretations.

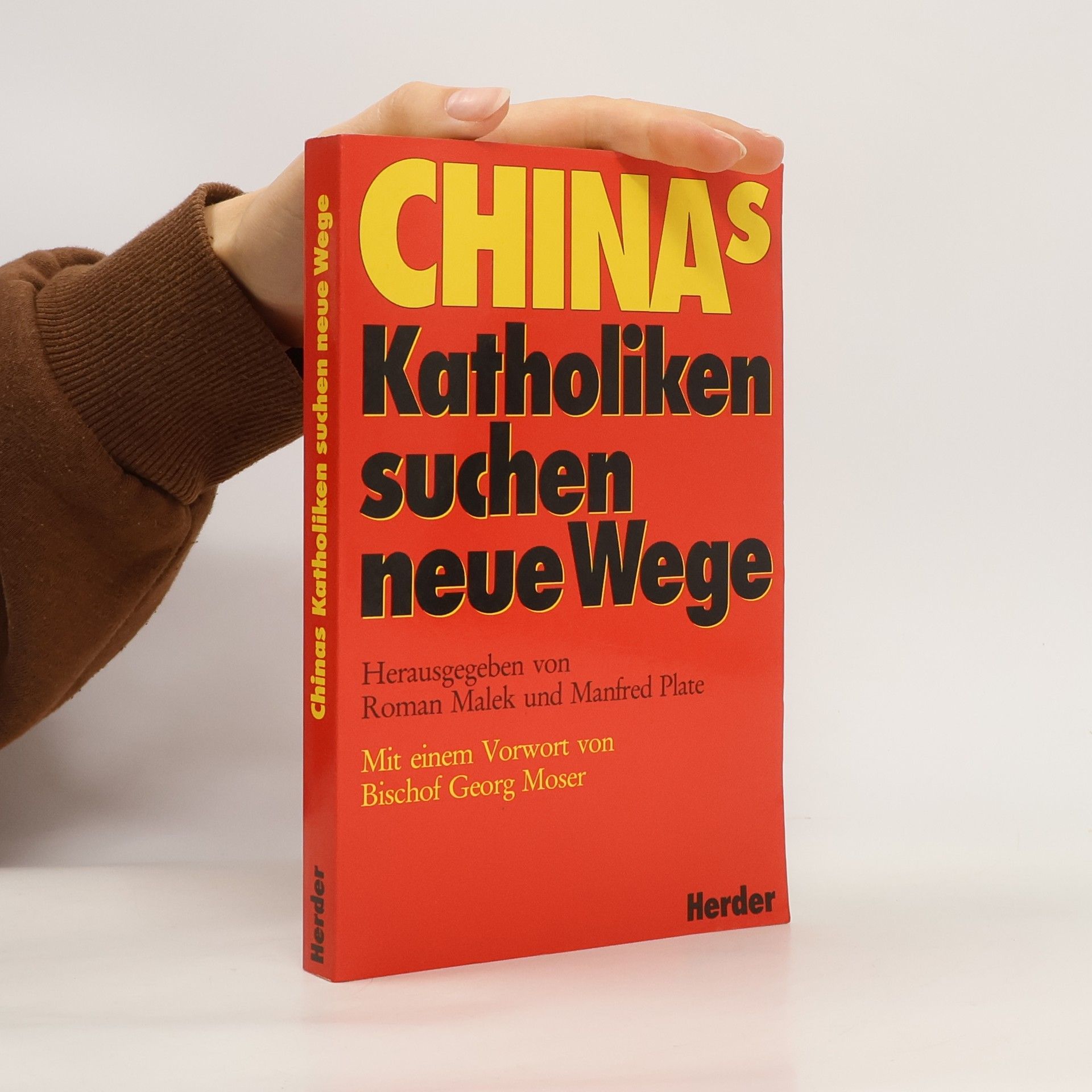

Roman Malek Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

The collection consists of five volumes that explore the diverse representations and interpretations of Jesus in China. It aims to provide a comprehensive interdisciplinary examination, integrating perspectives from Sinology, mission history, theology, and art history, among others. This work seeks to illuminate the complex cultural and historical contexts that shape the understanding of Jesus in Chinese society.

The collection comprises five volumes that explore the diverse representations of Jesus in China through an interdisciplinary lens. It integrates Sinology, mission history, theology, and art history, offering a comprehensive examination of how Jesus has been perceived and depicted across different contexts in Chinese culture. This work aims to provide a holistic understanding of the multifaceted images of Jesus and their significance in both historical and contemporary settings.