Religion, Recht und Säkularisierung in der Frühen Neuzeit

Zur kulturellen Signatur der westlichen Christenheit

Zur kulturellen Signatur der westlichen Christenheit

Ausgewählte Studien

Christoph Strohm untersucht die fließenden Übergänge zwischen lutherischem und reformiertem Protestantismus im 16. Jahrhundert. Er beleuchtet die Beiträge weniger bekannter Theologen wie Bullinger und zeigt, dass trotz späterer Abgrenzungen ein ursprünglicher Zusammenhang bestand. Der klassische Reformationsbegriff bleibt zentral.

Betrachtungen zu Thomas Karlaufs "Stauffenberg" und Jan Assmanns "Totaler Religion"

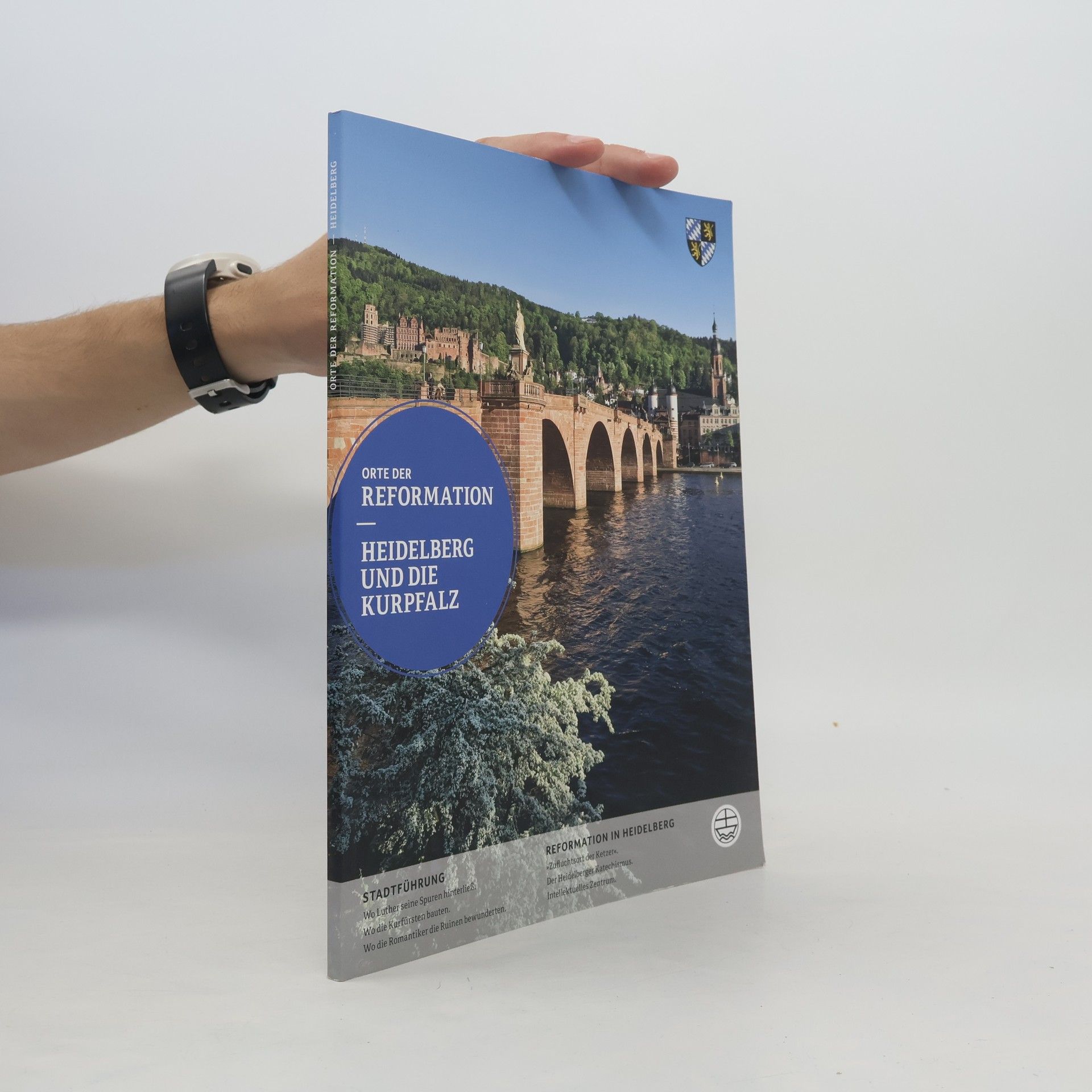

Die Kurpfalz war das erste Kurfurstentum im Reich, in dem sich der Calvinismus durchsetzen konnte. Zahlreiche protestantische Glaubensfluchtlinge aus Westeuropa siedelten sich hier an und spielten bald eine wichtige Rolle in Handwerk, Verwaltung und Universitat. Sie grundeten Stadte wie Frankenthal, die zu Zentren des Handels und des Handwerks wurden. Sie trugen dazu bei, dass die Universitat Heidelberg Ende des 16. Jahrhunderts eine Blutezeit erlebte. Ihre Erfahrungen als Glaubensfluchtlinge bestarkten die pfalzischen Kurfursten in dem aussenpolitischen Kurs gegen die Habsburger, der nach 1618 in den Dreissigjahrigen Krieg und 1622 zur Besetzung der Residenzstadt Heidelberg fuhrte. Das Heft stellt wichtige Aspekte der kurpfalzischen Geschichte der Reformationszeit und weit daruber hinaus vor. Die bis heute erhaltenen Spuren werden illustriert und erlautert. Das Heft erscheint 450 Jahre nach der Einfuhrung des Heidelberger Katechismus im Jahr 1563. Dieser Text markiert den entscheidenden Schritt im Ubergang der Kurpfalz vom Luthertum zum westeuropaisch gepragten Calvinismus. Bis heute ist der Heidelberger Katechismus eine der weltweit am meisten verbreiteten protestantischen Bekenntnisschriften.

Christoph Strohm legt mit diesem Buch einen kompakten Überblick über die Rolle der Kirchen im Dritten Reich vor. Er zeigt, wie es 1933 zu einem Konkordat mit der Katholischen Kirche, zur Gründung der Deutschen Christen und zur Bekennenden Kirche kam, und beschreibt die nationalsozialistische Kirchenpolitik, die kirchlichen Reaktionen auf Verfolgung und Mord sowie den Umgang der Kirchen mit der Schuldfrage nach 1945.

Johannes Calvin (1509–1564) hat Luthers Reformation so erfolgreich weitergeführt wie kein anderer. Durch sein Wirken konnte sie sich über Genf hinaus in Westeuropa und vor allem in Nordamerika ausbreiten. Doch bis heute ist der strenge Jurist und Theologe hoch umstritten. War er ein geistlicher Diktator oder einer der wichtigsten Gestalter der westlichen Zivilisation? Christoph Strohm zeichnet knapp und anschaulich die entscheidenden Stationen seines Lebens und Wirkens nach und macht deutlich, warum Calvin bis heute die Gemüter erregt.

Miszellen aus der Johannes a Lasco Bibliothek, Emden