Ernst Lauermann Bücher

Die Pyramiden des Weinviertels

Gräber sprechen, wo Geschichte schweigt – Die Hügelgräber der Hallstattzeit

Mitten im zweiten Corona-Jahr wurde auf Facebook die Gruppe „Seinerzeit in Stockerau“ ins Leben gerufen. In kürzester Zeit war sie bei zahlreichen Interessierten ein Renner. Es entwickelte sich ein reger Austausch über die Stadt, wie sie einmal war und wie sie zu dem geworden ist, wie sie sich heute zeigt, mit all ihren Schönheiten und der einen oder anderen Hässlichkeit. Dieses große Interesse veranlasste Ernst Lauermann, bekannt durch seine archäologischen Veröffentlichungen, in einem Buch über die jüngere Vergangenheit seiner Heimatstadt in Bild und Text zu berichten. Unter Mitarbeit des passionierten Fotosammlers Wolfgang Maresch entstand ein kurzweiliges Panorama, beginnend in den 1930er-Jahren bis in die frühen 1990er-Jahre. In dem reich bebilderten Buch werden wichtige Gebäude, Geschäfte, Veranstaltungen, Menschen und Institutionen wieder zum Leben erweckt. Der Autor in seinem Vorwort: „Die Zeit wird verrinnen, und es wird niemanden mehr geben, der sich an diese Jahre des Aufbruchs wird erinnern können. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ich will nur aus meiner Sicht darstellen, wie es einmal war, was sich so alles in unserer Stadt abgespielt hat. Es war die ach so unbeschwerte Zeit der Jugend, in die wir einerseits mit Wehmut zurückblicken, die aber auch ihre dunklen Seiten hatte. So soll das Buch auch Anstoß sein, manches in Zukunft besser zu machen.“

Die Kelten im Weinviertel

Von Kriegern, Heiligtümern und Druiden

Lange bevor Rom zur Weltmacht aufstieg, besiedelten die Kelten ein Gebiet von Spanien bis zur Türkei. Diese Stämme teilten eine gemeinsame Kultur und Sprache, und moderne keltische Sprachen wie Irisch, Schottisch-Gälisch, Walisisch und Bretonisch werden noch heute in bestimmten Regionen gesprochen. Ihre Geschichte und Religion wurden mündlich überliefert, wodurch sich tatsächliche Ereignisse mit Mythen verbanden und es oft schwerfiel, den wahren Kern einer Legende zu erkennen. In griechischen Schriften werden sie als Keltoi bezeichnet, während die Römer sie Galli nennen und als kriegerisches Volk darstellen, das Freude am Morden und Plündern hat. Doch wie glaubwürdig sind diese Berichte? Rom rechtfertigte seine Feldzüge, indem es seine Feinde als barbarisch darstellte. Archäologische Funde zeigen jedoch ein friedliches Leben der Kelten als Bauern, Handwerker und Händler. Auch das Weinviertel in Niederösterreich war von keltischen Stämmen besiedelt, und Siedlungen wie in Roseldorf belegen das Leben vor 2300 Jahren. Durch die Zusammenarbeit von Archäologie, Archäozoologie und Archäobotanik entstehen Lebensbilder, die die Vergangenheit erhellen. Das Titelbild zeigt einen Schnappschuss vom „Keltenfest“, das seit 1997 im MAMUZ in Asparn an der Zaya stattfindet.

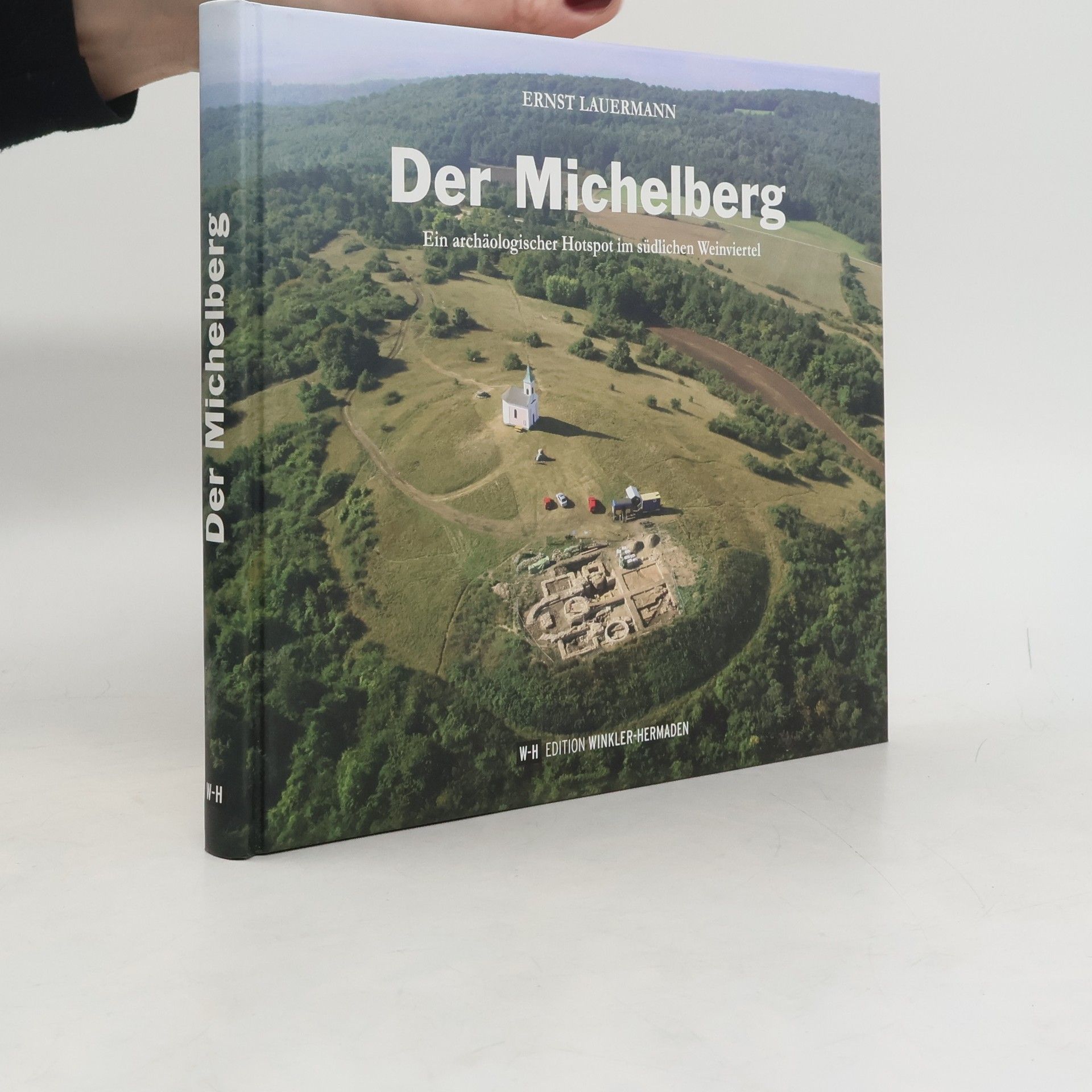

Der Michelberg, circa 11 Kilometer nördlich von Stockerau gelegen, ist seit der frühen Bronzezeit (circa 1800 vor Christus) besiedelt. Darüber wissen wir von dem noch gut sichtbaren Wall- und Grabensystem, das sich um das Bergplateau legt, und erste Forschungen aus den 1980er-Jahren belegen dies. Thomas Ebendorfer von Haselbach (1387–1464) schrieb als Erster in seiner „Chronica Austriae“ über den Michelberg. Der Sage nach hat Karl der Große ein Gotteshaus auf dem Michelberg gegründet. Die Ungarn sollen dieses erste Gotteshaus zerstört haben. Bei Grabungen in den Jahren 2010 bis 2013 konnte man insgesamt vier Bauphasen nachweisen, deren älteste in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert werden kann. Die Legende, dass Karl der Große es war, der am Michelberg das erste Gotteshaus errichten ließ, konnte archäologisch zwar nicht bestätigt werden, dass jedoch spätestens ab dem 11. Jahrhundert ein erster Kirchenbau, ein kleiner Holzbau beziehungsweise eine mittelalterliche Besiedlung mit großer Wahrscheinlichkeit vorhanden war, dafür sprechen zahlreiche Befunde und Funde. Ernst Lauermann dokumentiert in diesem reich bebilderten Buch die Spurensuche durch die lange Geschichte des Michelbergs und fördert dabei so manch Unerwartetes und Überraschendes zutage.

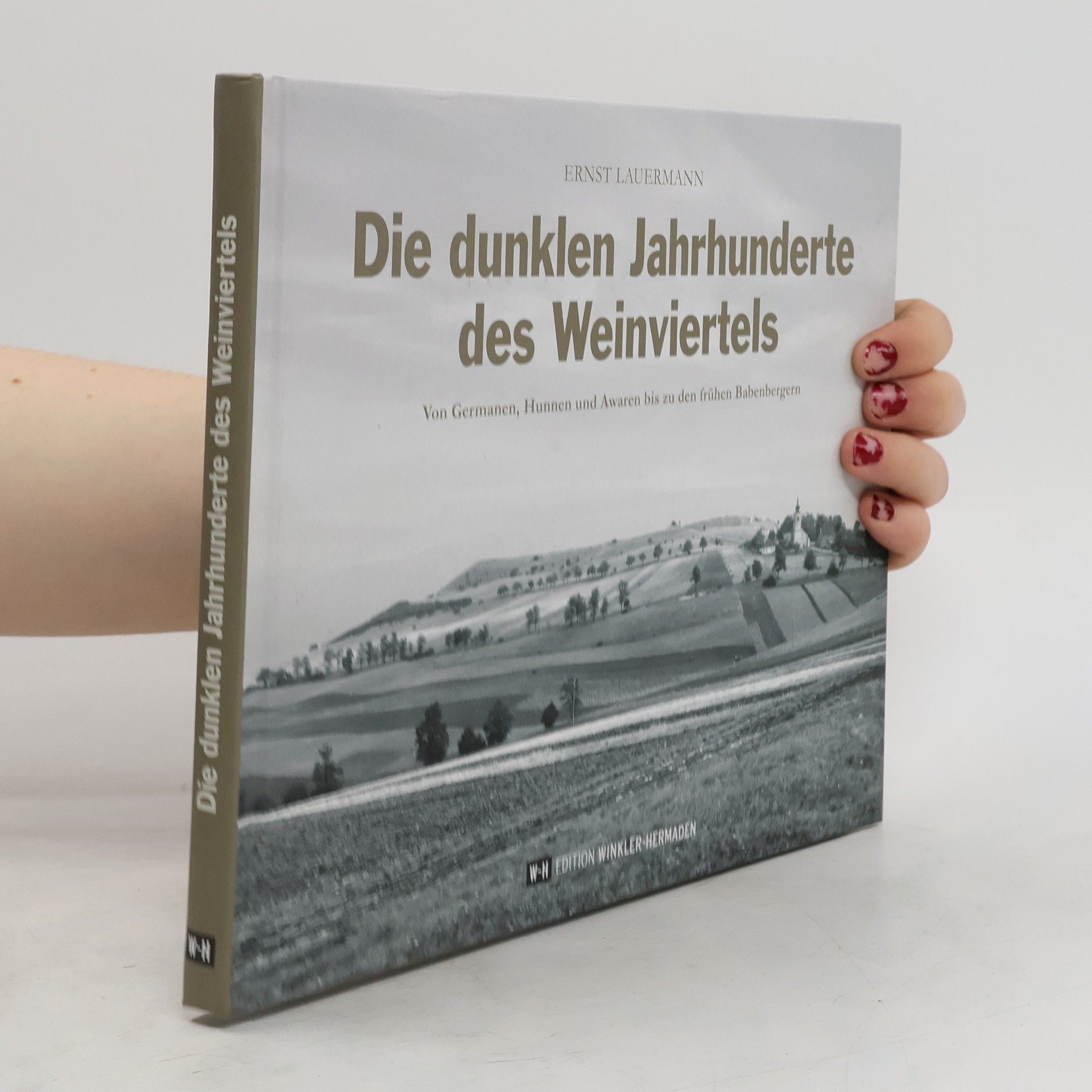

Die dunklen Jahrhunderte des Weinviertels

Von Germanen, Hunnen und Awaren bis zu den frühen Babenbergern

- 120 Seiten

- 5 Lesestunden

Nach seinem zuletzt erschienenen Buch widmet sich Ernst Lauermann, langjähriger Landesarchäologe des Landes Niederösterreich, in seinem neuen Werk den dunklen Jahrhunderten des Weinviertels. Diese Zeitspanne von etwa 1000 nach Christus bis zu den frühen Babenbergern wird oft als dunkel bezeichnet, da die archäologischen Funde aus dieser Periode im Vergleich zur Urgeschichte spärlich sind. Während der Urgeschichte folgten Epochen der „Schriftzeiten“, in denen neben archäologischen auch schriftliche Quellen wie Grabsteine überliefert sind. Römische Schriftquellen berichten von benachbarten Stämmen, die keine eigenen Aufzeichnungen hinterließen. Oftmals wurden diese Informationen für politische Propaganda genutzt. Im Frühmittelalter erlebte das Schriftwesen unter den Karolingern eine Wiederbelebung und diente verschiedenen Zwecken. Trotz der Bezeichnung „dunkle Jahrhunderte“ gibt es auch goldene Spuren, die im Weinviertel entdeckt wurden. Funde wie Schmuckstücke aus den Gräbern von Untersiebenbrunn, der Nachweis eines Königssitzes am Oberleiserberg oder die Bestattung eines ungarischen Reiterkriegers aus Gnadendorf lassen diese Zeit in neuem Licht erscheinen. Der Boden gibt zunehmend goldene Spuren dieser geschichtlichen Epochen preis.

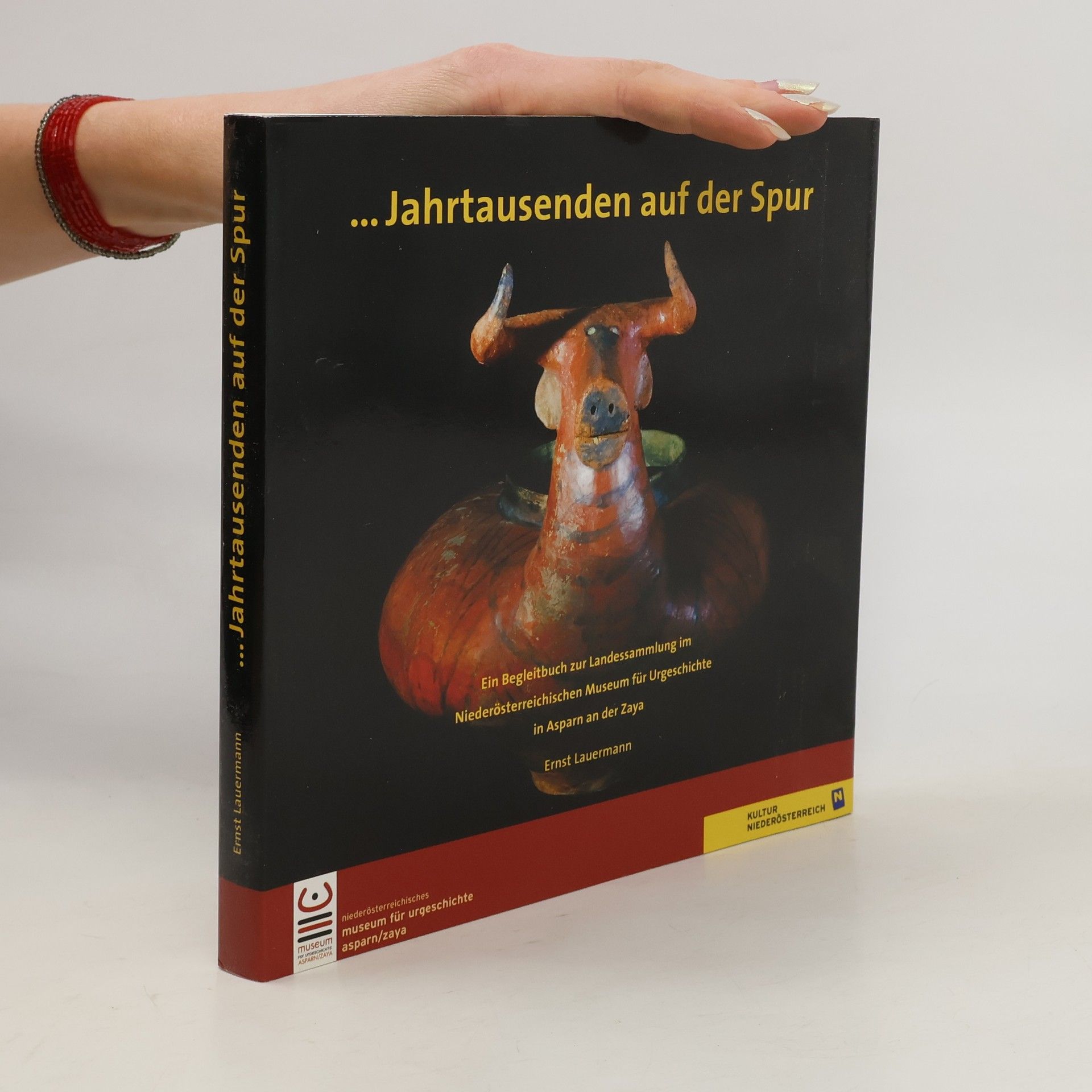

Archäologie des Weinviertels

Von den Steinzeitjägern bis zu den Kelten

Die sanft hügelige Landschaft des Weinviertels weist im Vergleich zu vielen anderen Landschaften Österreichs eine dichte ur- und frühgeschichtliche Besiedelung auf. Ursache dafürsind die günstigen klimatischen Verhältnisse und die gute Beschaffenheit der Böden, die Ackerbau ab dem 6. Jahrtausend begünstigten. Diese Landschaft zwischen Thaya und Donau liegt im Kreuzungsbereich der Bernsteinstraße und des Donauweges und damit förmlich am Schnittpunkt der Kulturen Europas. Ernst Lauermann dokumentiert in diesem Buch in Wort und Bild die archäologische Landschaft des Weinviertels und skizziert diese Region – vom ersten Auftreten des Menschen im Paläolithikum an der March bis zu den keltischen Siedlern der letzten Jahrhunderte vor Christus. Themen seines Buches sind die Steinzeitjäger, die erstenBauern (Niederhollabrunn und Kleinhadersdorf), die große Zahl rätselhafter Kreisgrabenanlagen (Steinabrunn, Michelstetten, Hornsburg), die Kupferzeit und die Urnenfelderzeit genauso wie die Höhensiedlungen am Michelberg, am Oberleiserberg und in Stillfried sowie die imposanten „Pyramiden“ des Weinviertels, deren bekannteste in Großmugl zu finden ist. Schließlich berichtet der Autor von der großen Zahl an Keltensiedlungen im Weinviertel, von den Funden keltischer Münzen und keltischem Kunsthandwerk.