Die Analyse von Johan Frederik Hartle und Gerhard Schweppenhäuser beleuchtet die Logik des digitalen Kapitalismus und die Rolle digitaler Medien als Instrumente der Herrschaft. Die Autoren argumentieren, dass die Digitalisierung, verstärkt durch die Covid-Pandemie, die gesellschaftlichen Verhältnisse unter dem Kapital verdichtet und Medien als neue Ware etabliert. Diese Medialität fungiert sowohl als strategische Kommunikation in der bürgerlichen Gesellschaft als auch als Potenzial für universale Vermittlung, das Versprechen von Gleichheit und Emanzipation, das politische Kämpfe in kapitalistischen Kontexten anheizt.

Johan Frederik Hartle Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

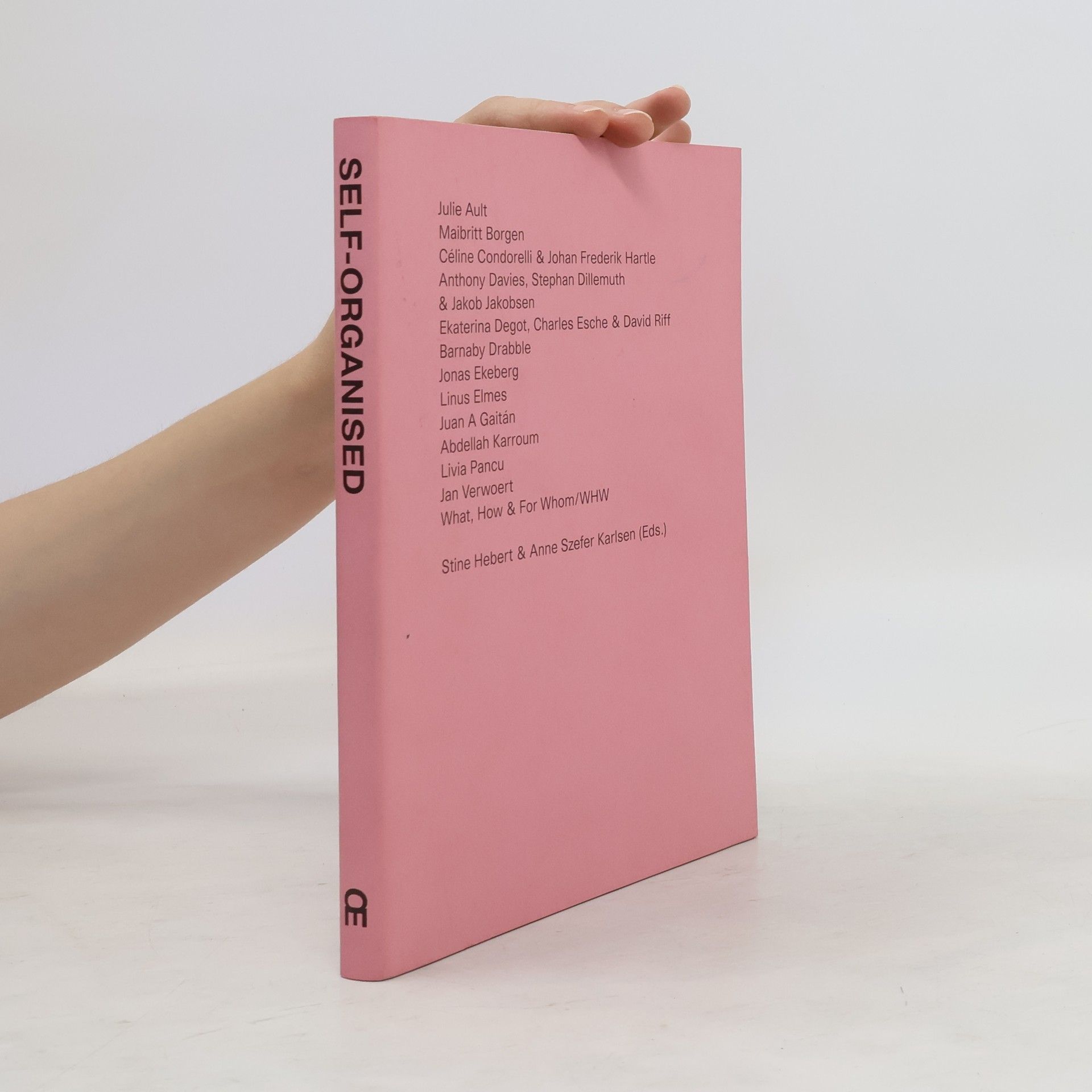

Self-Organized

- 168 Seiten

- 6 Lesestunden

The current economic situation and society’s low confidence in its institutions demands that artists become more imaginative in their self-organization. If labels such as ‘alternative,’ ‘non-profit’ and ‘artist-run’ dominated the self-organized art scene of the late nineties, the separatist position implied by the use of these terms has been moderated during the intervening years. This new anthology of accounts from the frontline includes contributions by artist practitioners as well as their institutional counterparts providing a fascinating account of the art world as a matrix of positions where the balance of power and productivity constantly shifts. Artists, curators and critics discuss empirical and theoretical approaches from Europe, Africa and South and North America on how self-organization today oscillates between the self and the group, self-imposed bureaucratization and flexibility, aestheticization and activism.