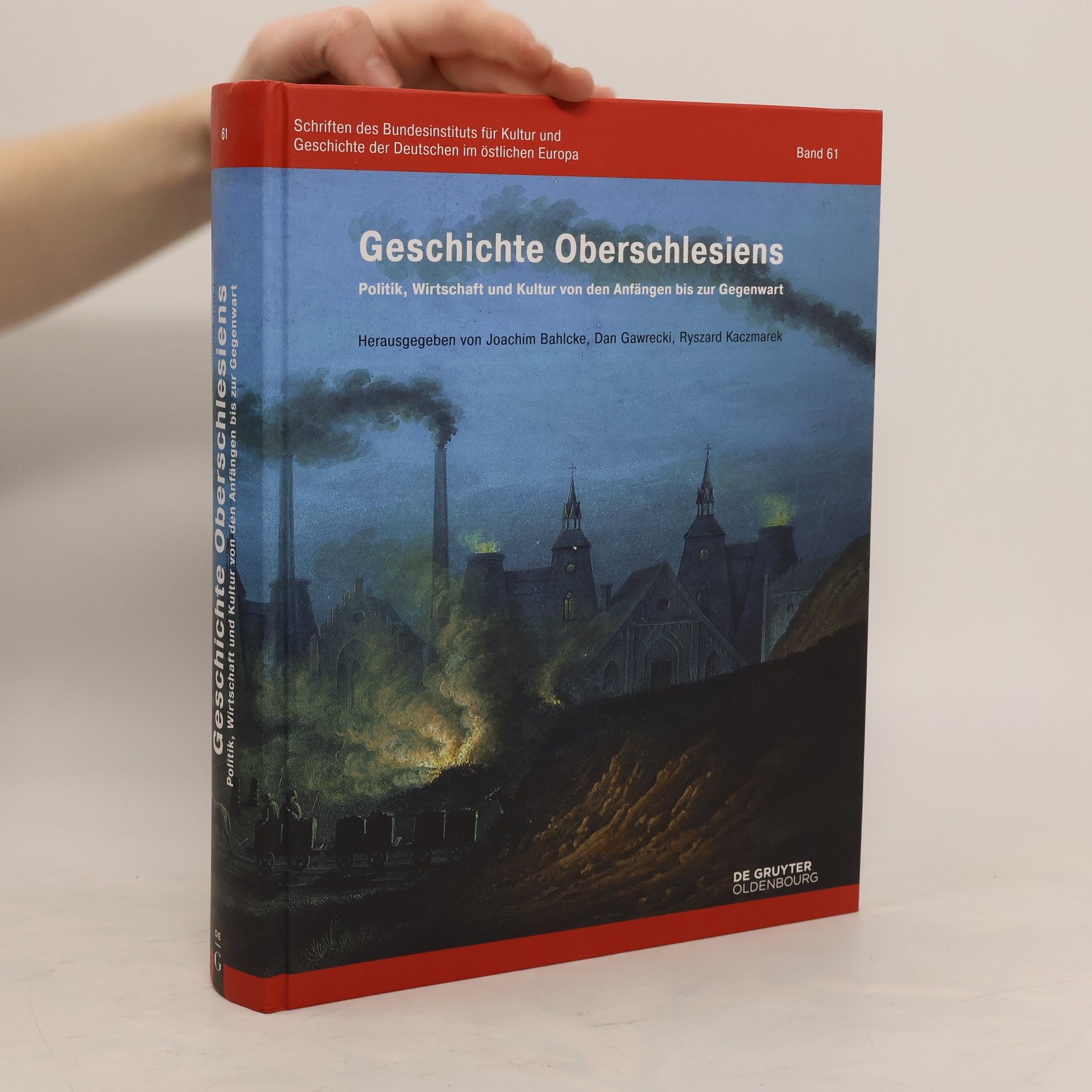

Epochen - Themen - Methoden

Geschichtsschreibung in Schlesien vom späten 18. Jahrhundert bis 1914

- 526 Seiten

- 19 Lesestunden

Die Regionalstudien untersuchen die historiographische Produktion Schlesiens im langen 19. Jahrhundert. Die zeitliche, thematische und methodische Ausdifferenzierung der Geschichtsschreibung, die seit der Spätaufklärung auch in Schlesien zu beobachten ist, steht im Mittelpunkt der hier versammelten Regionalstudien. Aus wechselnden Perspektiven nehmen Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen aus Deutschland und Polen die historiographische Produktion zur Geschichte des Oderlandes in den Blick, die nicht nur im universitären Umfeld Breslaus entstand, sondern auch an anderen Kultur- und Bildungsinstitutionen des Landes erarbeitet wurde. Dabei wird deutlich, wie eng im langen 19. Jahrhundert wissenschaftliche Fragestellungen und politische Konstellationen miteinander verzahnt waren. So verstärkte der preußisch-österreichische Antagonismus, aber auch die Nachbarschaft des Landes zum slawischen Sprach- und Kulturraum gerade in Schlesien das Entstehen konkurrierender Geschichtsbilder.