Camerarius im Kontext

Konstellationen und Diskurslandschaften des 16. Jahrhunderts. In Zusammenarbeit mit Joachim Hamm

Konstellationen und Diskurslandschaften des 16. Jahrhunderts. In Zusammenarbeit mit Joachim Hamm

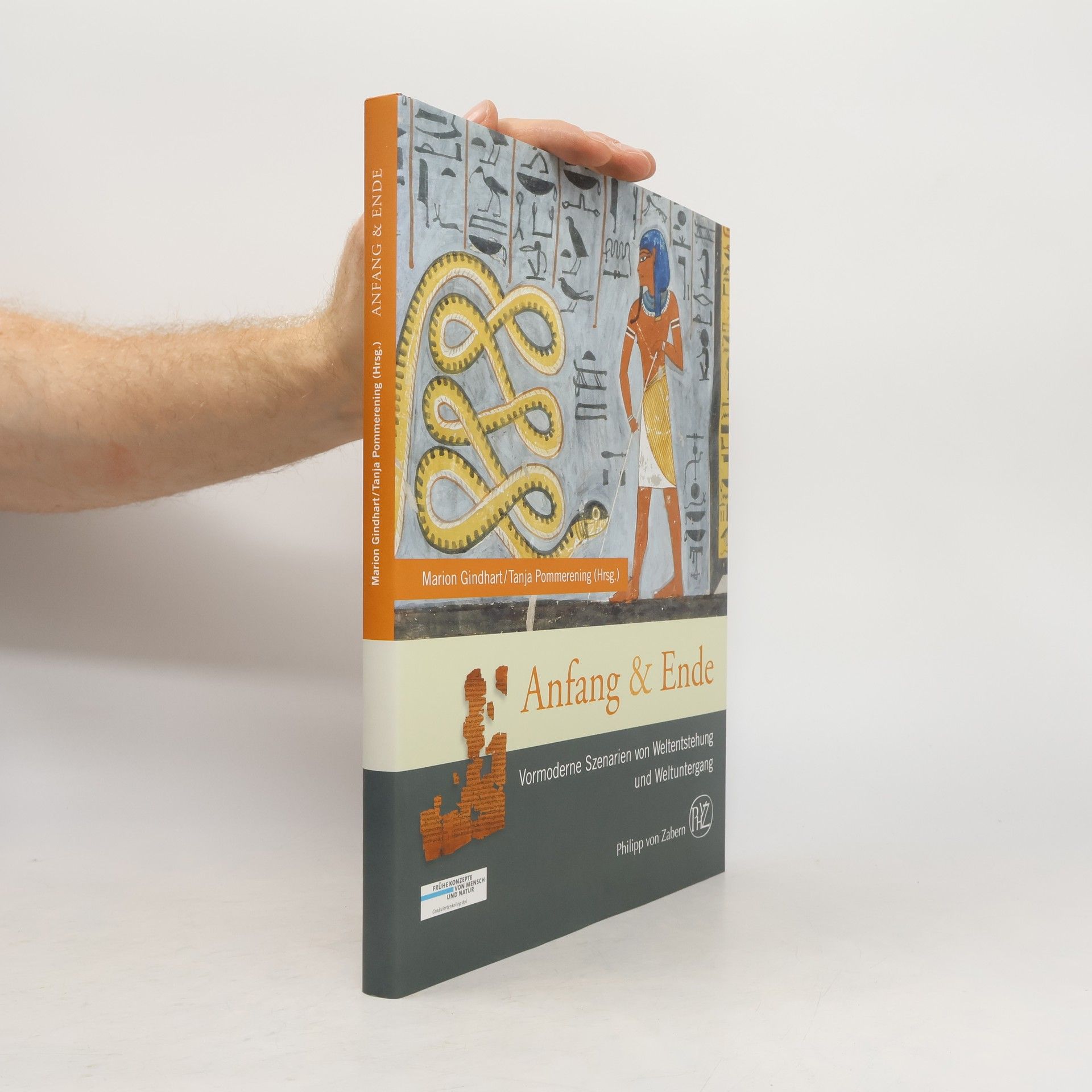

Vormoderne Szenarien der Weltentstehung und Weltuntergang

Das Bedürfnis, über Anfang und Ende des Seins und über die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos zu reflektieren, begegnet heute überall auf der Welt und zeigt sich bereits in Überlieferungen aus frühester Zeit. Die Quellen führen uns dabei einerseits zu unterschiedlichen Ansätzen, andererseits bieten sie auch Entwürfe mit erstaunlichen Ähnlichkeiten. Für einen Zeitraum von dreieinhalbtausend Jahren werden in diesem Band Konzepte von Anfang und Ende und ihre Vermittlung in Text und Bild verständlich erklärt. Die Zusammenschau bekannter und weniger bekannter Kosmogonien und Untergangsszenarien aus verschiedenen Kulturen und Epochen - von den Kulturen Mesopotamiens und Ägyptens bis ins europäische Mittelalter - regt zu Vergleichen an und gibt Einblicke in die Entwicklung von Konzepten sowie in Prozesse von Tradierung und Transformation.