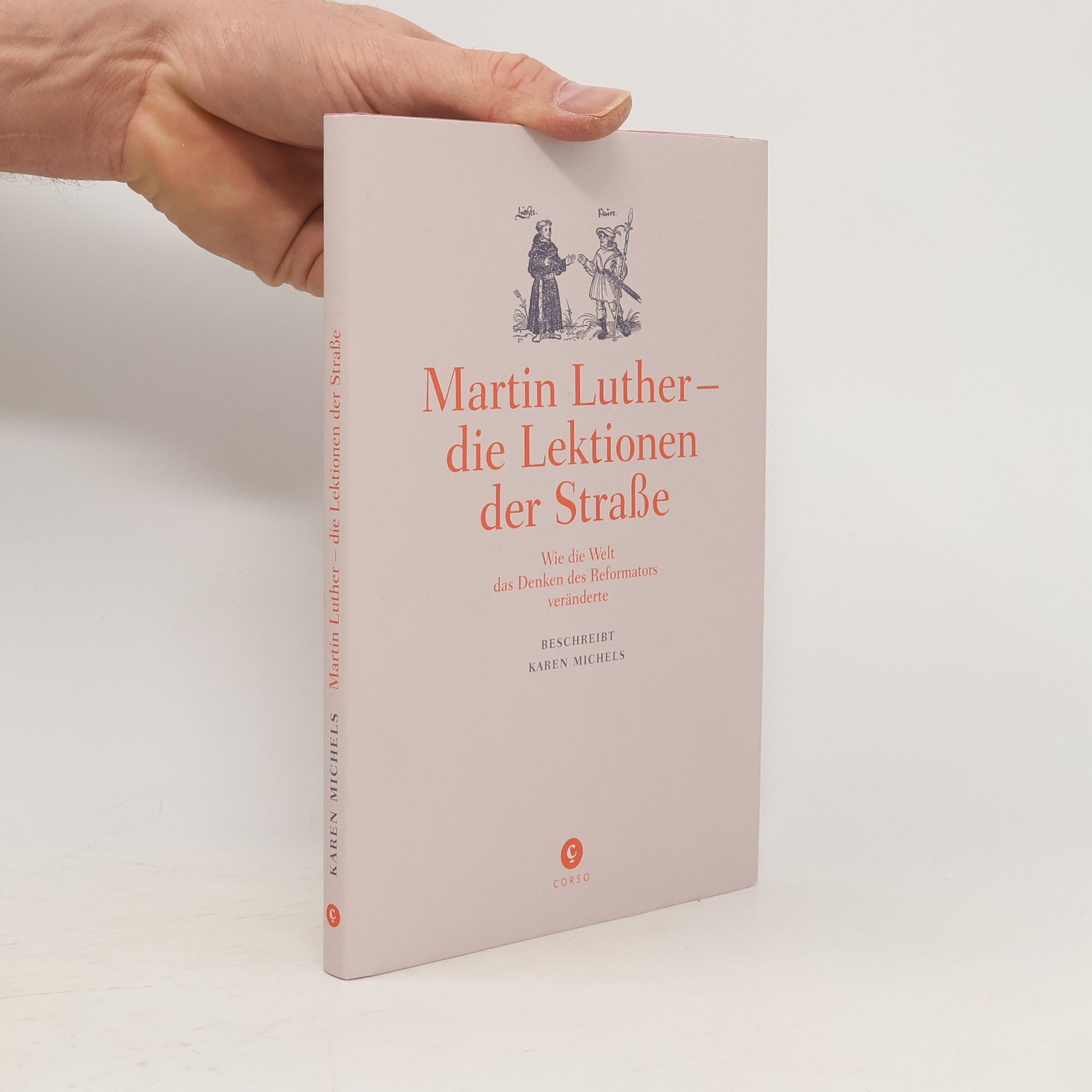

Martin Luther - die Lektionen der Straße

Wie die Welt das Denken des Reformators veränderte

- 90 Seiten

- 4 Lesestunden

Er war ein junger Mann auf Sinnsuche. Das Jurastudium mit Aussicht auf eine "bürgerliche Karriere" hatte er 1505 nach nur zehn Wochen abgebrochen, der Vater war entsetzt. Stattdessen beschloss er, die Unruhe in sich ernst zu nehmen. Er gab eine Abschiedsparty für seine Freunde, ohne ihnen zu verraten, warum. Dann trat er ins Kloster ein, wurde Mönch. Er zog die normale Kleidung aus, legte die Kutte an, ließ sich den Hinterkopf kahl scheren und überantwortete sich und sein Seelenheil dem Orden. Er studierte mit Feuereifer und oft bis an seine physischen Grenzen, fastete, befolgte die Klosterregeln übergenau. Er wollte den Geist reinigen, den Sinn des Lebens erfassen, Gott näher kommen - und litt dabei an sich selbst, an depressiven Schüben, an quälenden Selbstzweifeln, Mit seiner Intensität ging er den Mitbürgern auf die Nerven. Aber die aktive Aneignung der Ordensregeln und sein erfolgreiches Theologiestudium brachten ihn weiter, er wurde schnell befördert - und war ab 1515 ständig unterwegs.Dieses Buch ist entstanden aus der Begegnung mit jenen Orten, die Luther gesehen oder in denen er gelebt hat, und der Erfahrung, dass sich sein Werk und seine Persönlichkeit besser verstehen lassen, wenn man direkt seine Fährte aufnimmt: in Erfurt und Torgau, in Rom oder Schmalkalden.