Hallische Jahrbücher Bd. 1

Die Untiefen des Postkolonialismus

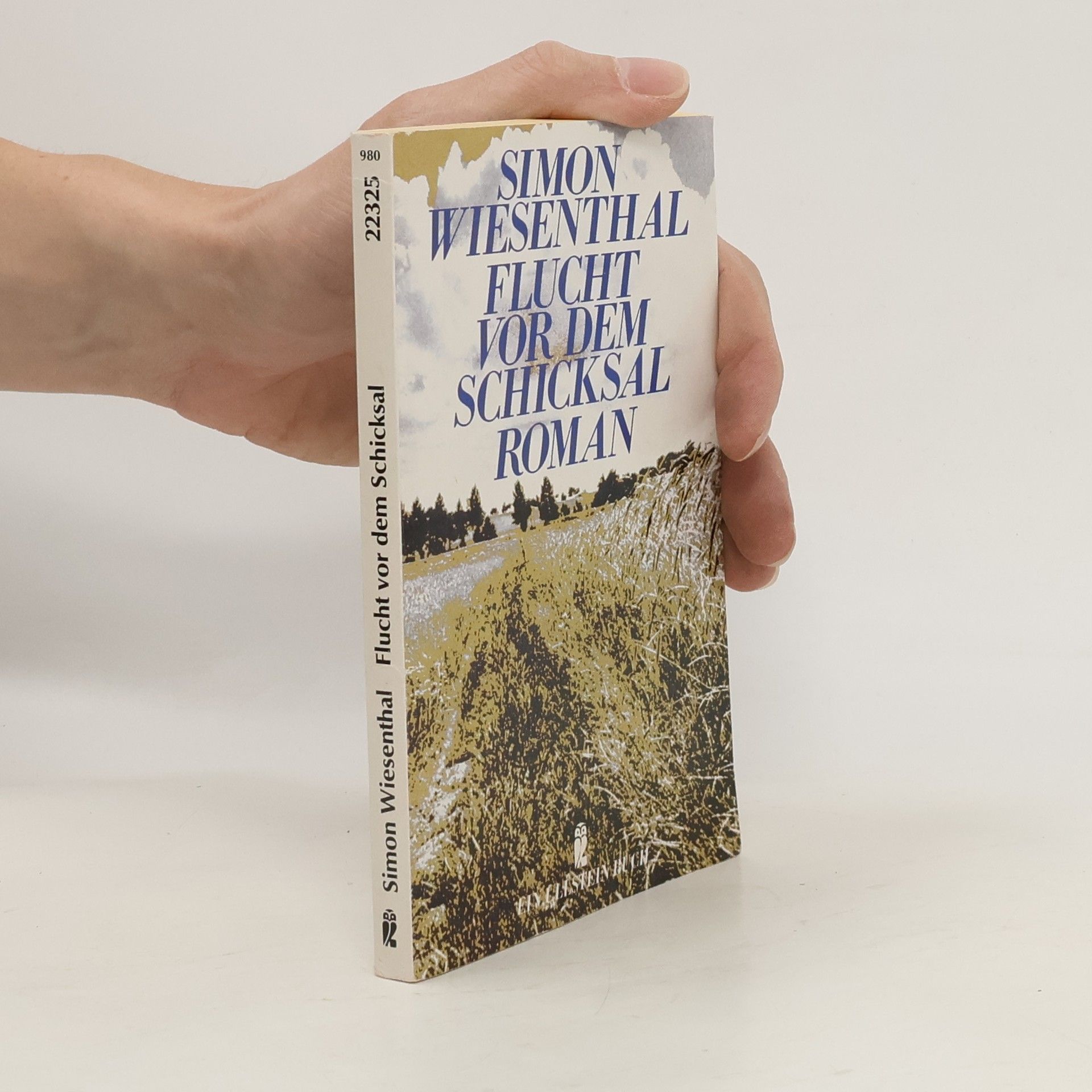

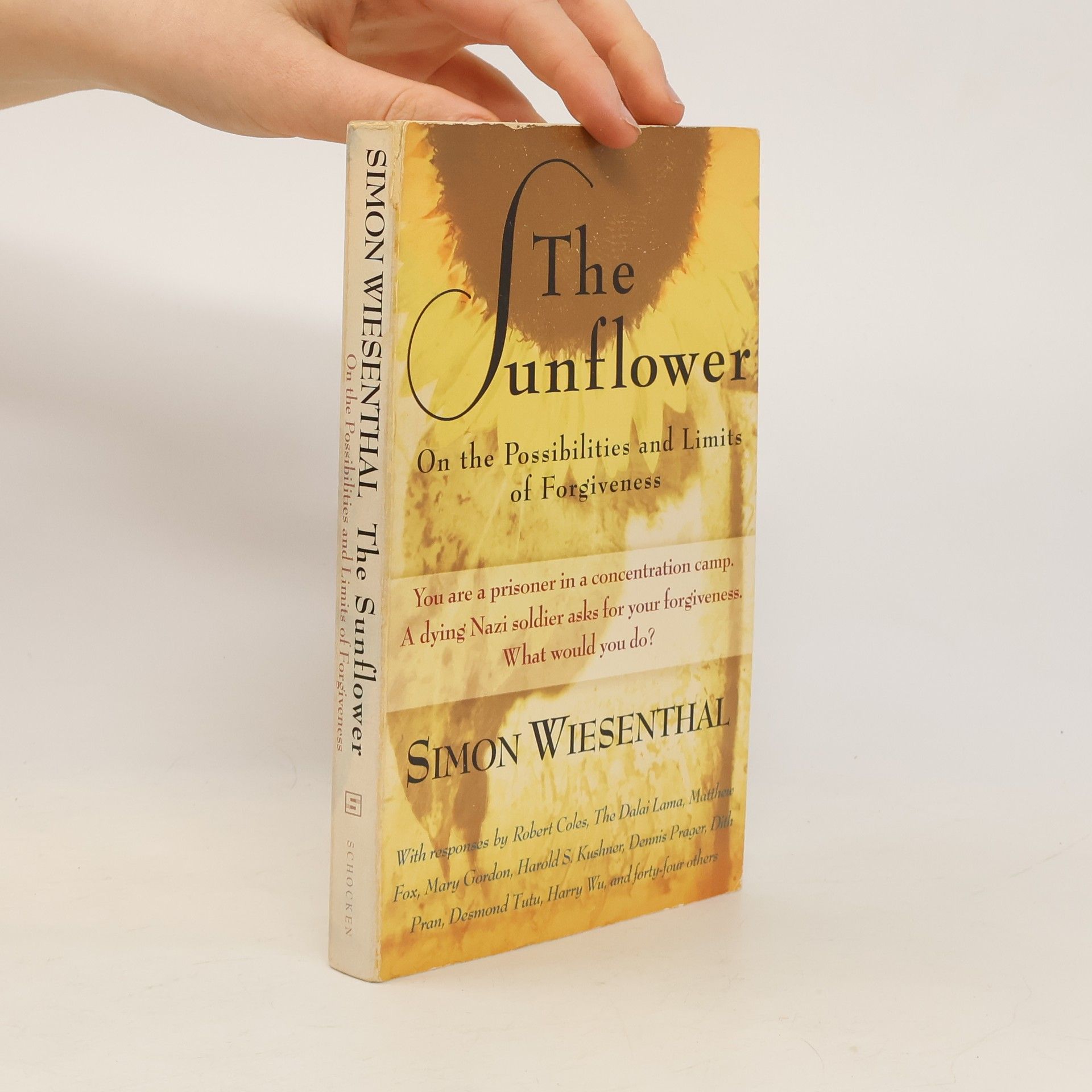

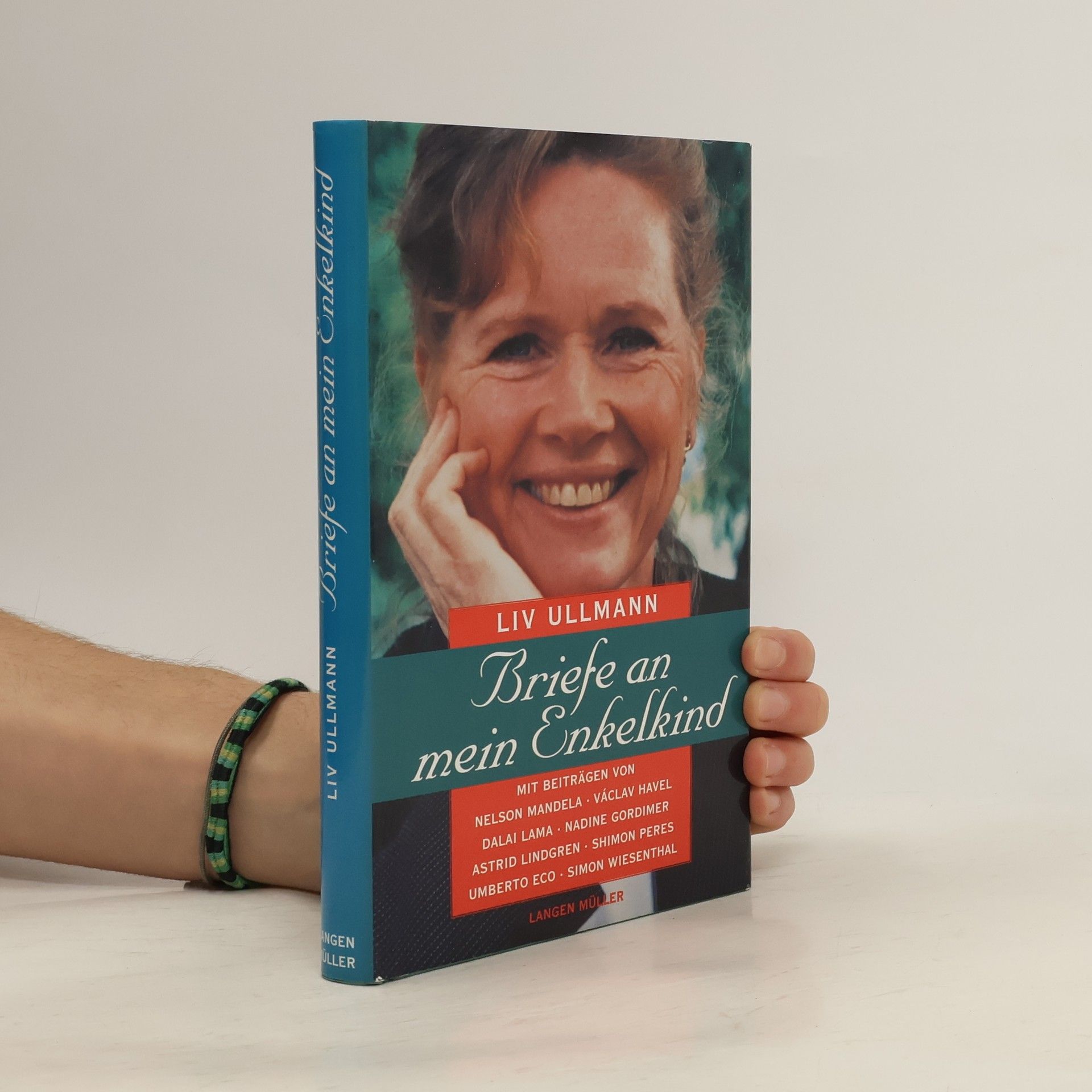

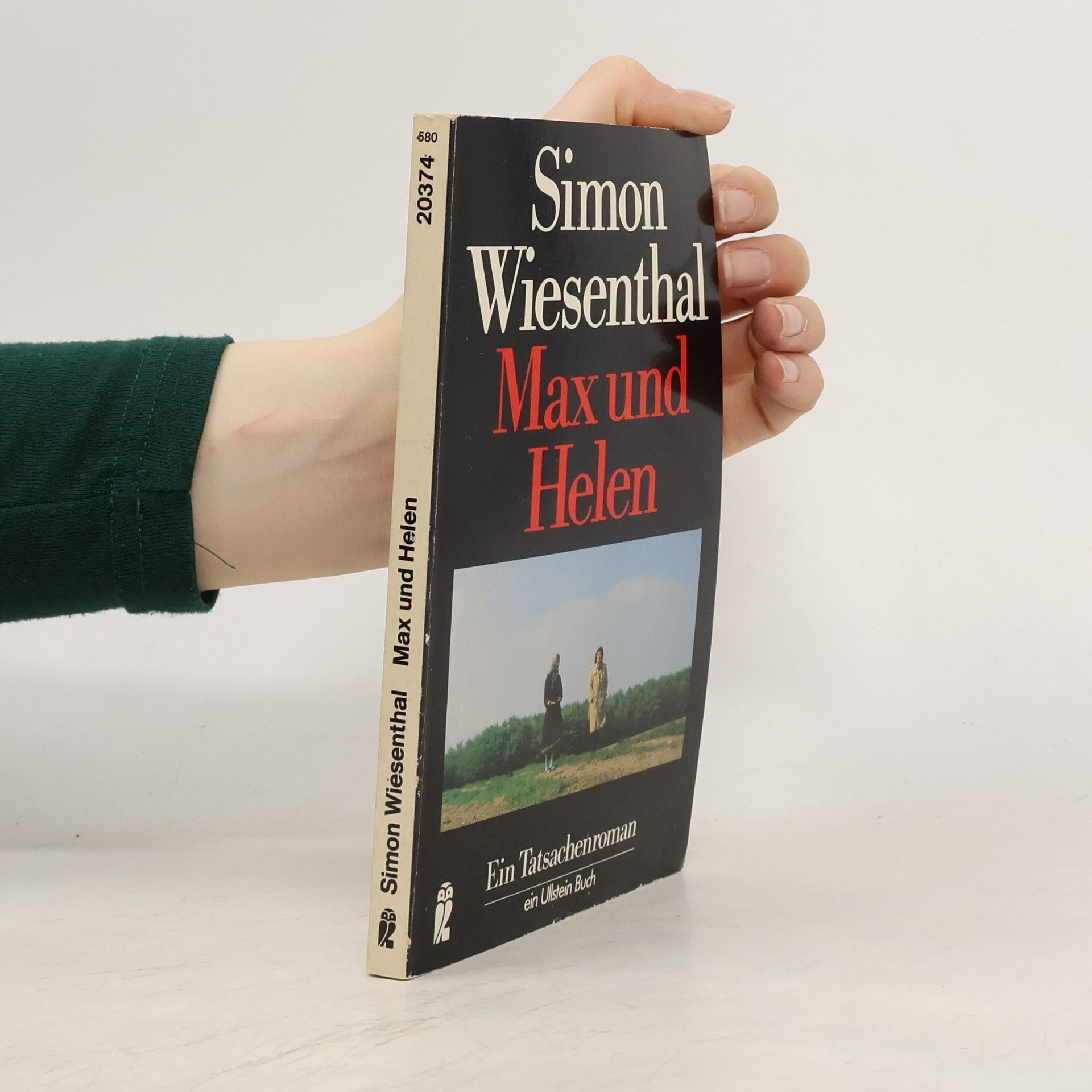

Die zentralen Herausforderungen für die Erinnerung an den Holocaust scheinen inzwischen weniger von rechts als von links zu kommen. Insbesondere von postkolonialer Seite wird die Vernichtung der europäischen Juden regelmäßig relativiert. Während die rechten Versuche, die Präzedenzlosigkeit des Holocaust in Frage zu stellen, völlig zu Recht große Empörung nach sich ziehen, sind die postkolonialen Anwürfe akzeptierter Bestandteil der Debattenkultur. In den Beiträgen dieses Jahrbuchs wird dieser Entwicklung sowie den Hintergründen, Ursachen und Dynamiken der postkolonialen Auseinandersetzung mit dem Holocaust nachgegangen. Darüber hinaus gibt es Texte zu weiteren aktuellen Fragen, zeitlosen Problemen, Prosa und Lyrik.Mit Beiträgen von Hans Atom, Klaus Bittermann, Vivek Chibber, Dan Diner, Jan Gerber, Thomas Gsella, Cedric Johnson, Steffen Klävers, Uli Krug, Tjark Kunstreich, Kolja Podkowik, Adolph Reed Jr., Markus Riexinger, Antje Schippmann, Laura Spinney, Vojin Saša Vukadinović, Simon Wiesenthal und anderen.