"Ich mache Theater, ich halte große Stücke auf mich, ich setze mich in Szene, ich produziere: mich." (Timm Ulrichs) Anlässlich seines 80. Geburtstags hält Timm Ulrichs inne und lässt sein bisheriges Werk beispielhaft anhand von 100 ausgewählten und von 100 Autor_innen kommentierten Exponaten im Haus am Lützowplatz Berlin Revue passieren. Das streng formalisierte Ausstellungskonzept sieht bei seiner Eröffnung einen leeren Raum vor, der sich ab dem folgenden Tag um jeweils ein Werk füllen wird. Die sich so über einen Zeitraum von exakt 100 Tagen akkumulierende Ausstellung bricht mit den üblichen Konventionen des Kunstbetriebs und verdreht sie auf der Zeitachse um 180 Grad. Am Ende liegt das 100-fache und in täglichen Tranchen gelüftete Geheimnis in Gestalt eines Buches zum Erwerb bereit. Seit 1960 entwickelt Ulrichs Ideen und materialisiert diese zu Werken. Im Laufe der Zeit hat er einen beachtlichen Fundus geschaffen, aus dem er immer wieder schöpft. Er macht sich zum Maß aller Dinge, erforscht und vermisst sich, setzt sich Pars pro Toto für die Menschheit ins Verhältnis zu Gesellschaft, Natur und Universum.

Matthias Reichelt Bücher

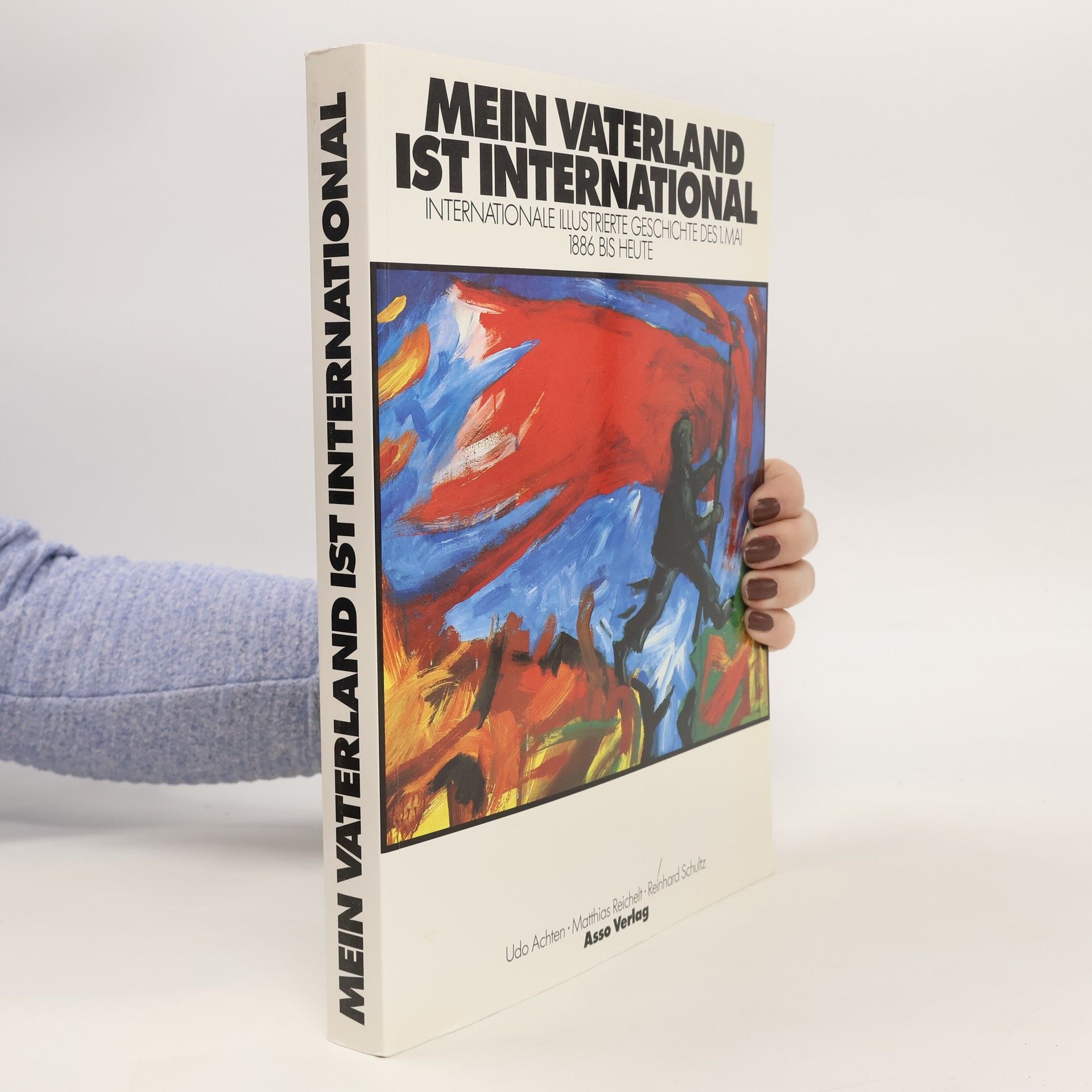

Mein Vaterland ist international

Internationale illustrierte Geschichte des 1. Mai 1886 bis Heute