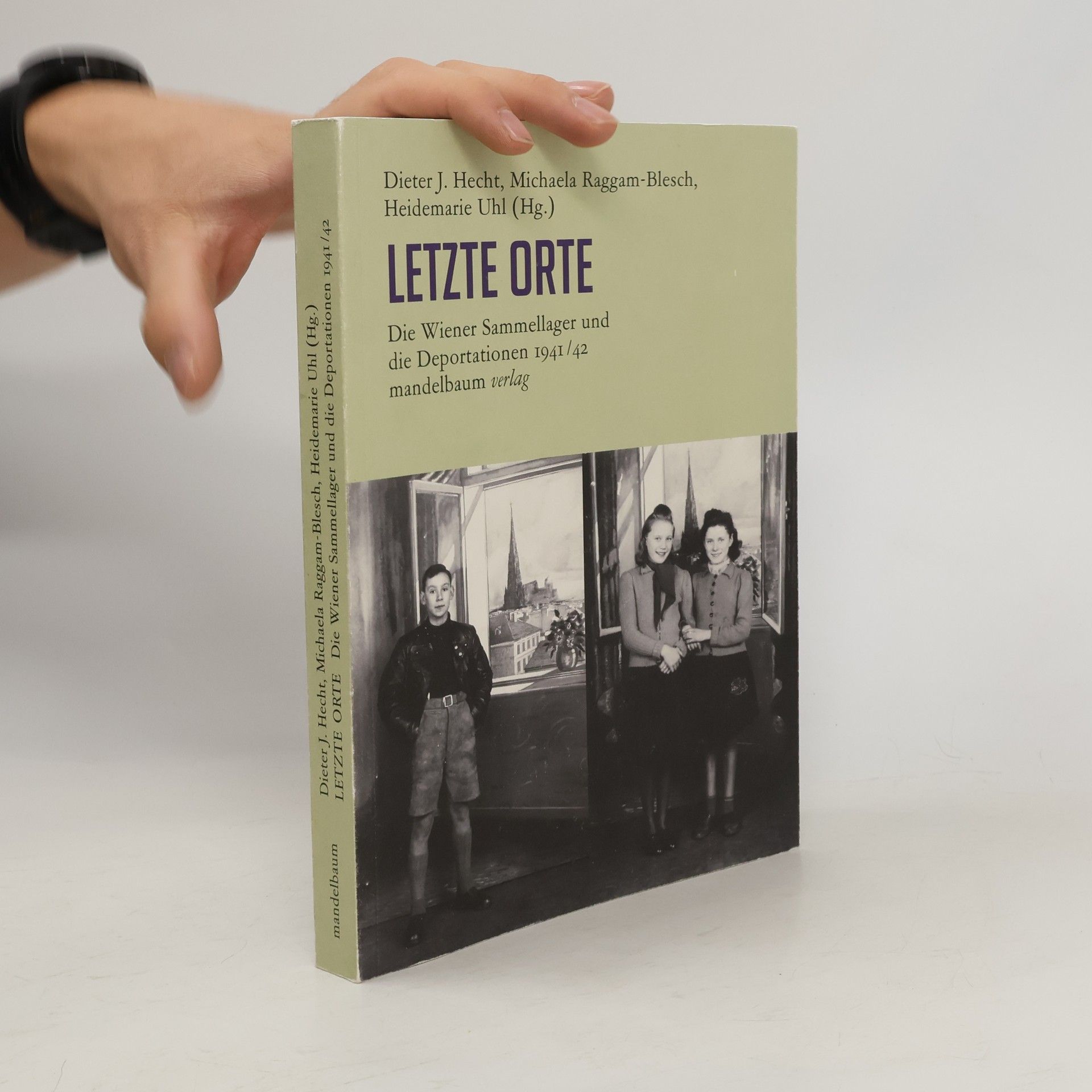

Letzte Orte

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Der Großteil der mehr als 66000 österreichischen Shoah-Opfer wurde 1941/42 von vier Wiener Sammellagern aus in den Tod geschickt. Diese Orte sind im kollektiven Gedächtnis Wiens und Österreichs praktisch nicht präsent. In der europäischen Topographie der Shoah sind dies jedoch zentrale Orte: Hier wurden die Transporte mit jeweils rund 1 000 Personen zusammengestellt. Sie wurden in Lastwägen zum Aspangbahnhof gebracht – der Weg führte mitten durch die Stadt. Von Februar 1941 bis Oktober 1942 gingen insgesamt 45 Deportationszüge in die Ghettos, Vernichtungslager und Todesstätten. Letzte Orte beleuchtet umfassend die Organisation und Durchführung der Deportationen der jüdischen Bevölkerung aus Wien. Amtliche Quellen, Briefe, Tagebücher, Fotografien, aber auch Zeitzeug: innenberichte geben Einblick in diese letzten Orte vor der Deportation. Neuauflage des Standardwerks!