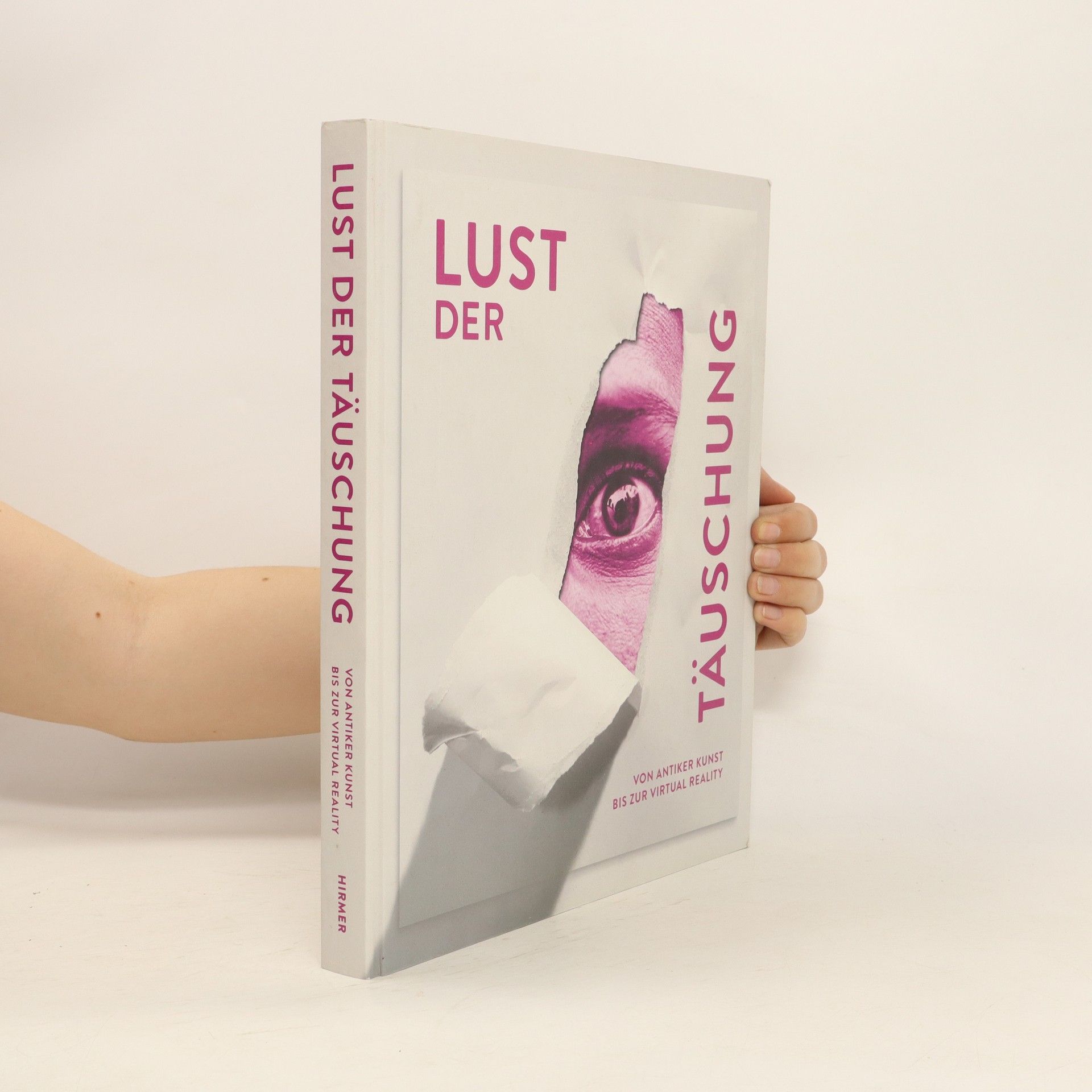

Die Lust der Täuschung

- 264 Seiten

- 10 Lesestunden

Die Täuschung des Auges gilt seit der Antike als Zeichen höchster Meisterschaft in der Kunst und findet heute in immersiven Multimedia-Installationen sowie Virtual-Reality-Werken ihre Fortsetzung. Neben dem unterhaltsamen Aspekt werden auch aktuelle philosophische Fragestellungen behandelt. Die Rezeptionsgeschichte illusionistischer Kunst ist eng mit den jeweiligen Wahrnehmungsformen verknüpft. In Zeiten von Photoshop, Fake News und Social Media wächst die Verunsicherung darüber, ob wir es mit Schein oder Realität zu tun haben. Kunst kann dabei als wertvolles Kalibrierungsinstrument dienen. Der reich bebilderte Band, der Beiträge aus den Neurowissenschaften sowie der Kunst-, Kultur- und Mediengeschichte vereint, führt den Leser durch die Geschichte der Lust an der Täuschung: von der bildenden Kunst bis zum Design, von der Antike bis zur Gegenwart. Die Vielfalt der behandelten Künstler, von historischen bis zu zeitgenössischen, zeigt die Entwicklung und den Einfluss illusionistischer Techniken auf die Wahrnehmung und das Verständnis von Realität in der Kunst.