Auftakt der auf vier Bände angelegten Hamburger Universitätsgeschichte. Die im März 1919 durch Beschluss der erstmals demokratisch gewählten Bürgerschaft gegründete Hamburger Universität zählt heute mit über 40.000 Studierenden in mehr als 170 Studiengängen zu den größten Hochschulen in Deutschland. Anlässlich ihres Jubiläums erscheint eine auf vier Bände angelegte Universitätsgeschichte, die als multiperspektivische Darstellung übergreifende Themen und Fragestellungen behandelt (Bd. 1) sowie quer durch alle Fakultäten die Geschichte einzelner Fächer und Institute diskutiert (Bd. 2-4). Mehr als 80 Autorinnen und Autoren sind an dem Gesamtprojekt beteiligt. Band 1 widmet sich allgemeinen Aspekten der Hamburger Universitätsgeschichte, u. a. dem Verhältnis von Stadt und Universität im Stadtstaat Hamburg, den internationalen Beziehungen der Universität, ihrer räumlichen Dimension, der Entnazifizierung des Lehrkörpers nach 1945, den "Public Intellectuals" der 1950er und 1960er Jahre, dem Übergang von der Ordinarien- zur Reformuniversität Ende der 1960er Jahre und deren Ausprägung in den 1970er und 1980er Jahren, den Geschlechterverhältnissen an der Universität, dem (post-)kolonialen Erbe, dem Umgang der Universität mit ihrer Vergangenheit und in mehreren Beiträgen der Studierendengeschichte.

Rainer Nicolaysen Bücher

100 Jahre Universität Hamburg

Studien zur Hamburger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte in vier Bänden. Band 2: Geisteswissenschaften. Theologie. Psychologie

- 704 Seiten

- 25 Lesestunden

100 Jahre Universität Hamburg Band 3

- 500 Seiten

- 18 Lesestunden

Hamburger Historikerinnen und Historiker im Gespräch

Interviews mit Gabriele Clemens, Hans-Werner Goetz, Frank Golczewski, Arno Herzig, Franklin Kopitzsch und Barbara Vogel

Hard to Find book

Jahrbuch Sexualitäten 2021

- 224 Seiten

- 8 Lesestunden

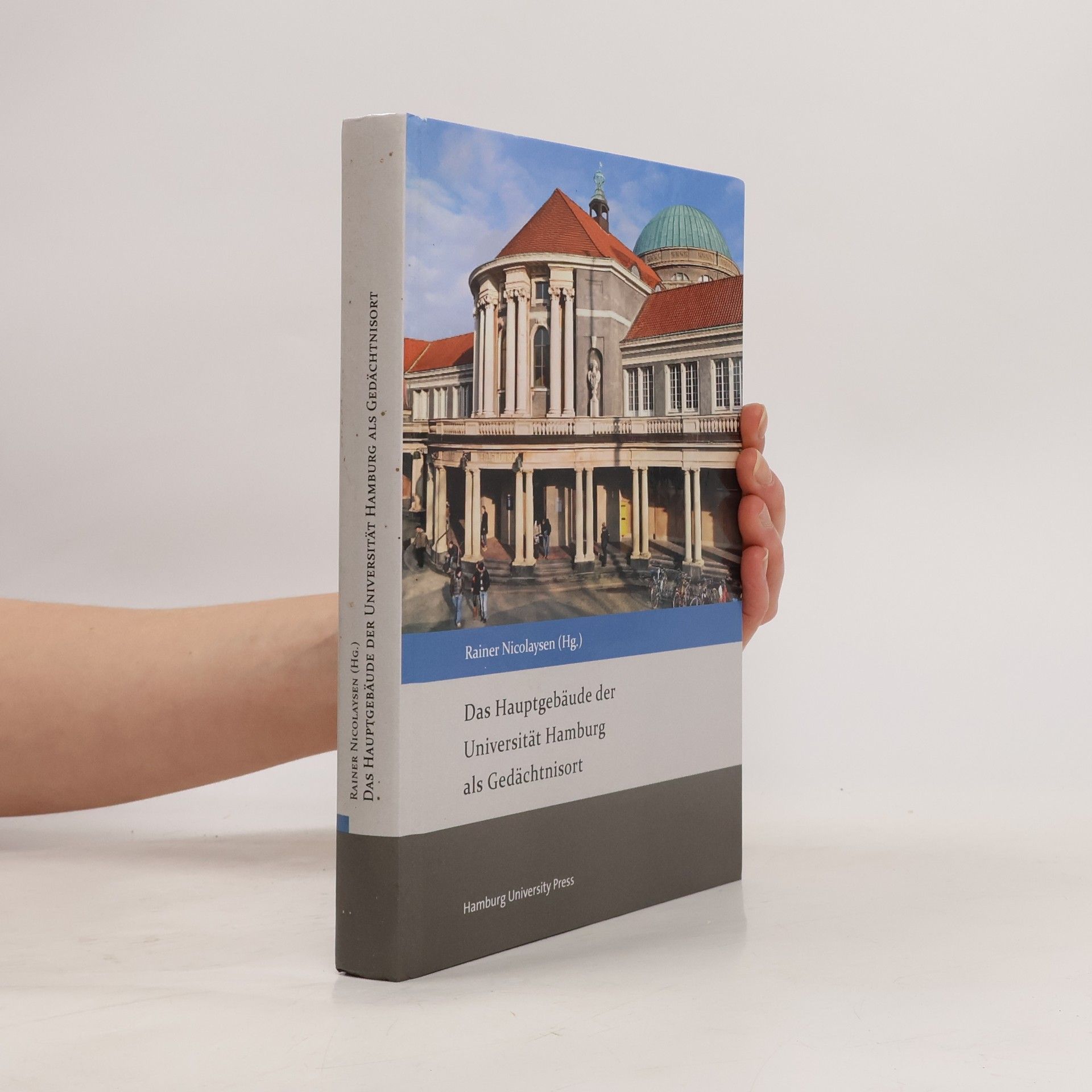

The date of May 13, 2011 marked the 100th anniversary of the inauguration of today's main building of the University of Hamburg on Edmund-Siemers-Allee. On the same day, the program begun in 1999 to name its seven lecture halls after outstanding scholars expelled during the Nazi era was completed. This book is therefore being published on these two occasions. In addition to an introduction to the multifaceted history of the building, the volume collects portraits of the seven namesakes of the lecture halls: biographical and werkanalytische approaches to the philosopher Ernst Cassirer, the art historian Erwin Panofsky, the German scholar Agathe Lasch, the mathematician Emil Artin, the lawyer Magdalene Schoch, the international law expert and peace researcher Albrecht Mendelssohn Bartholdy and the social economist Eduard Heimann. Together with the "Stolpersteinen" (Stumbling Stones), which were laid in front of the domed building in 2010, the auditorium appointments form an ensemble through which the main building represents the University of Hamburg in a special way as a central place of remembrance.