Überlegungen zur Techno-Ästhetik

Mit einem Kommentar von Charlotte Bolwin, Moritz Riemann und Shirin Weigelt

- 116 Seiten

- 5 Lesestunden

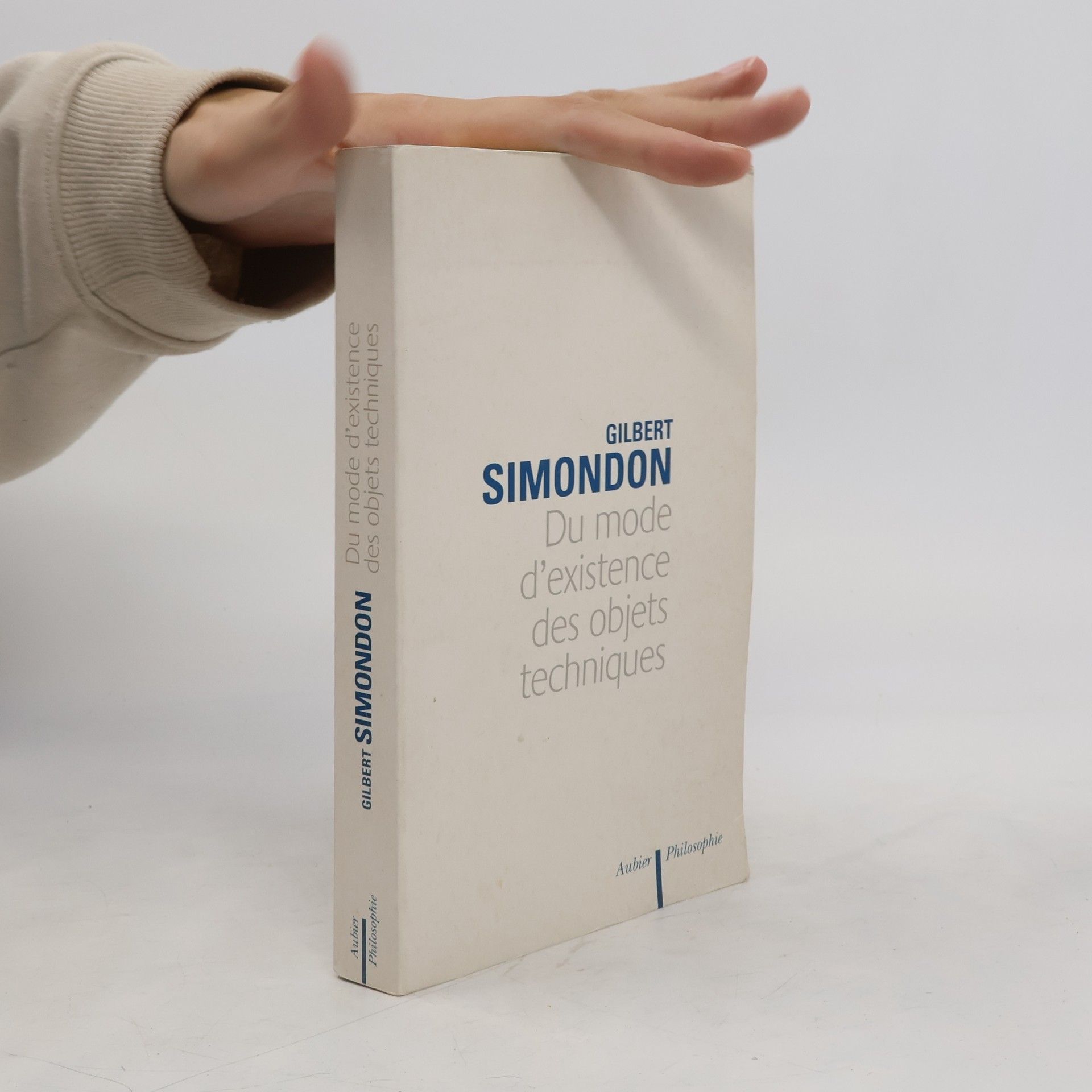

Gilbert Simondons Überlegungen zur Techno-Ästhetik, die aus einem unvollendeten Brief an Jacques Derrida stammen, erweitern die Diskussion über das Mensch-Maschine-Verhältnis um ästhetische Aspekte. Der erstmals auf Deutsch veröffentlichte Text wird durch einen ausführlichen Kommentar kontextualisiert und beleuchtet das Techno-Ästhetische als Teil einer relationalen Ontologie. Simondons Betrachtungen zu Alltagsgegenständen und Infrastrukturen verdeutlichen, wie Technik als sinnliches Ausdrucksgeschehen fungiert und die Verbindung zwischen Mensch, Natur und Kultur herstellt.