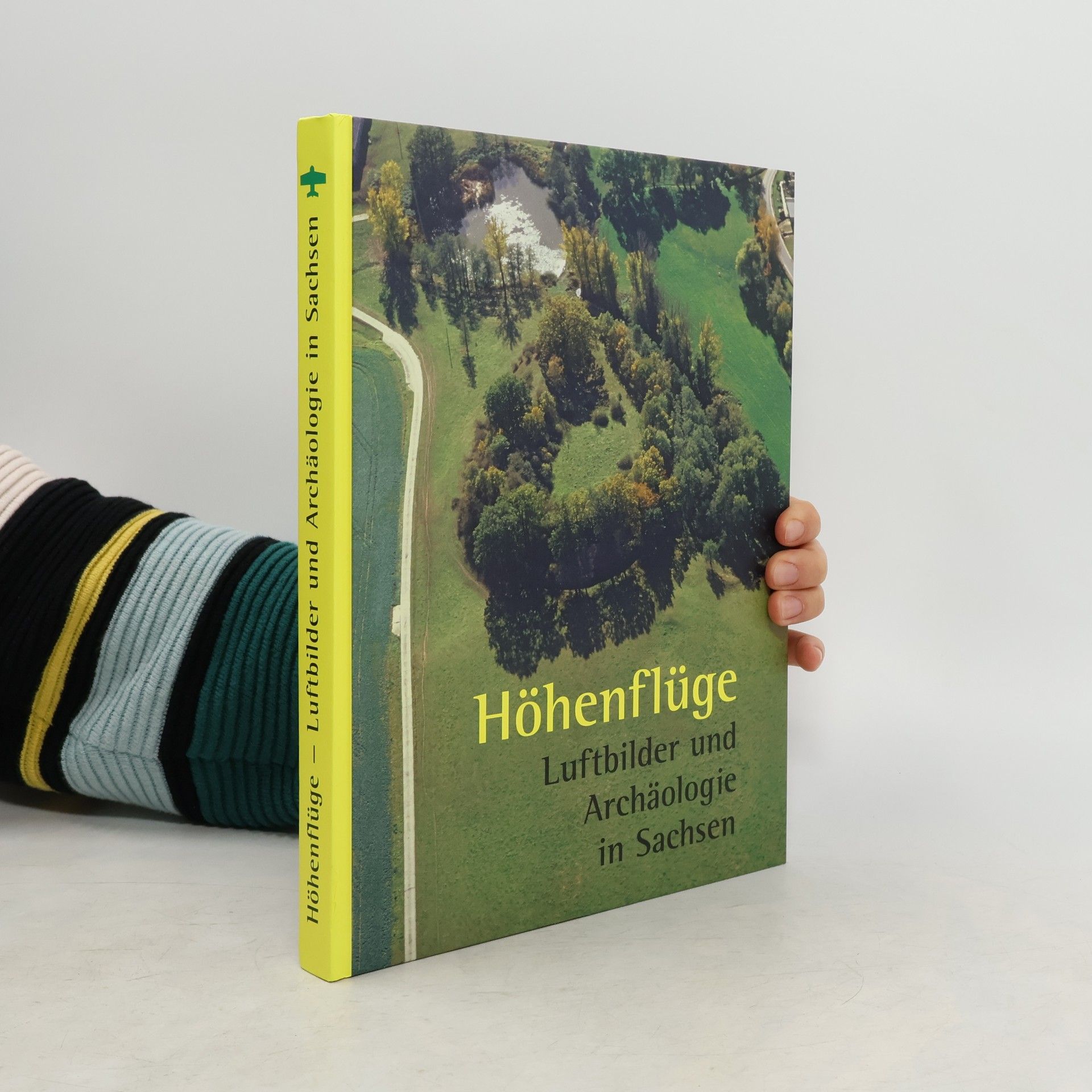

Die Luftbildprospektion ist eine zentrale Methode der Archäologie in Sachsen, die seit 1991 zahlreiche Denkmäler und Fundorte dokumentiert hat. Ergänzt durch digitale Geländemodelle und Orthophotos werden über 90 Beispiele von Neolithikum bis Moderne präsentiert. QR-Codes verlinken zu 3D-Modellen auf archaeo | 3D.

Regina Smolnik Bücher

Das Heft 19 hat eine gänzlich unerwartete Entdeckung auf einer Grabung im Zentrum von Chemnitz zum Hauptthema. In unmittelbarer Nähe zum smac wurde eine kellerartige Struktur ausgegraben, die als jüdisches Ritualbad, als Mikwe, angesprochen werden kann. Bei dem Befund, der in seinem derzeitigen Zustand im Boden verbleibt und konservatorisch gesichert ist, handelt es sich um die derzeit einzig archäologisch belegte Mikwe in Sachsen. Ein Befund aus Görlitz, wie in diesem Heft ebenfalls besprochen, wird fälschlich als solche bezeichnet. Ein kurzer Bericht zu den aktuellen archäologischen Untersuchungen im Dresdner Zwinger ergänzt die im vergangenen Jahr an dieser Stelle publizierten Erkenntnisse um neue Aspekte. Die archäologische Wanderung lädt diesmal zu einer Runde in Nordsachsen ein, wo in einem reizvollen Naturschutzgebiet bei Falkenberg interessante vorgeschichtliche, mittelalterliche und zeitgeschichtliche Strukturen aufgespürt werden können. Wie in jedem Jahr gibt es einen Rückblick auf die vielfältigen Tätigkeiten und Ausstellungen des smac sowie einen bebilderten Bericht zu den Aktivitäten der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen.

Silberrausch und Berggeschrey

- 296 Seiten

- 11 Lesestunden