Ein Buch wie ein Geschoss durch die Kulturgeschichte: gegen das nostalgische Warten auf ein »echtes Leben«, das nichts weiter ist als eine scheinheilige Form der Unterwürfigkeit. Bisher bestimmten zwei Kräfte unser Leben: die Produktion von Bildern – die »absolute Kultur« – und die Technologie. Beide folgten dem Versprechen der Herausbildung eines »neuen Menschen«, konstituierten eine wirkmächtige, wenn auch fiktive Freiheit. Ihre tiefere, gemeinsame Wurzel ist das Projekt, die Entdeckung des Todes zu überwinden, jenen traumatischen Moment, der die Grundlage der Moderne bildet. Doch ein antimoderner Virus nistet seit ihren Anfängen im Herzen der Moderne. Von ihm infiziert, hören die Bilder auf in die Zukunft zu weisen und verbreiten den Glauben an eine unmittelbare Realität. Was passiert jedoch mit einer Gesellschaft, in der die Bilder aufgehört haben »so zu tun, als ob«? Eine Gesellschaft, in der die Menschen dazu herausgefordert sind, sich an eine verabsolutierte Realität als Quelle moralischer Gerechtigkeit zu halten, in der aber die Technologie unvermindert ihren Lauf nimmt? Dieses Buch, eine philosophische Untersuchung über die Unterwerfung der absoluten Kultur unter die Technologie, zeigt den systematischen Zusammenbruch aller abstrakten Strukturen, auf denen das moderne Projekt beruhte. Vor der kommenden Verschmelzung von Technologie und Bildern erhob sich die Realität als letzter gültiger Aberglaube.

Francesco Masci Bücher

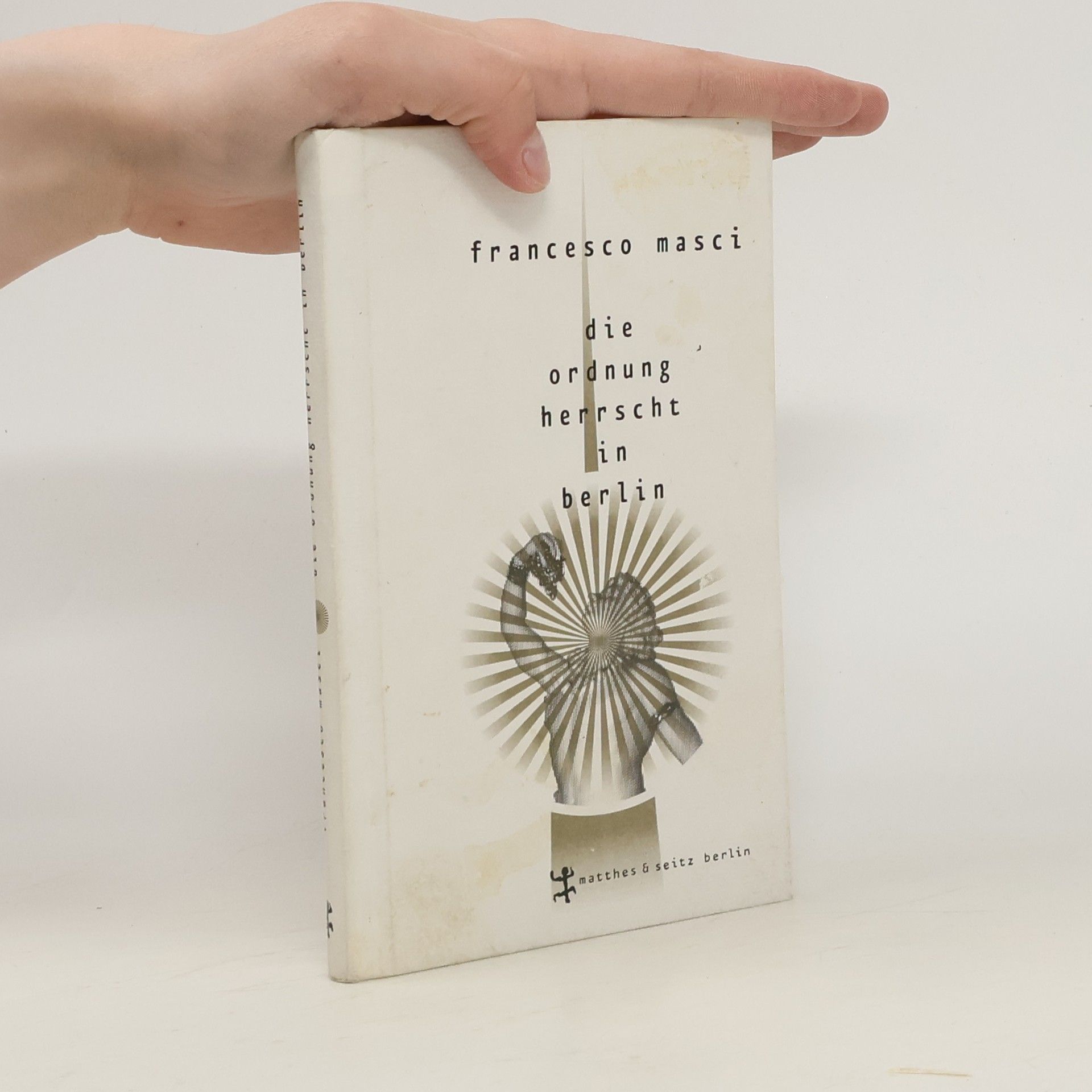

Berlin ist keine Stadt, Berlin ist eine Verheißung. Menschen von überall her strömen in die angesagteste Metropole der Welt, um dem Versprechen von Hedonismus, Kreativität und Freiheit nachzujagen. Doch dieses Zentrum lebenskünstlerischer Avantgarde bildet in Wirklichkeit nur den Vorposten einer neuen Herrschaftsform, kritisiert der italienische Philosoph Francesco Masci in seinem streitbaren Essay: Eine absolut gewordene Kultur assimiliert jedes politische Denken und Handeln; die von der Vergangenheit so gezeichnete Stadt verabschiedet sich aus der Geschichte. Was bleibt, sind leere Individuen, die ihre fiktiven Subjektivitäten feiern – und sich umso leichter beherrschen lassen. Ein Theorie-Projektil gegen den Berlin-Hype. Und ein Signal an alle Berghain-Gänger, 1. Mai-Randalierer und Offspace-Künstler: Die Party ist vorbei.