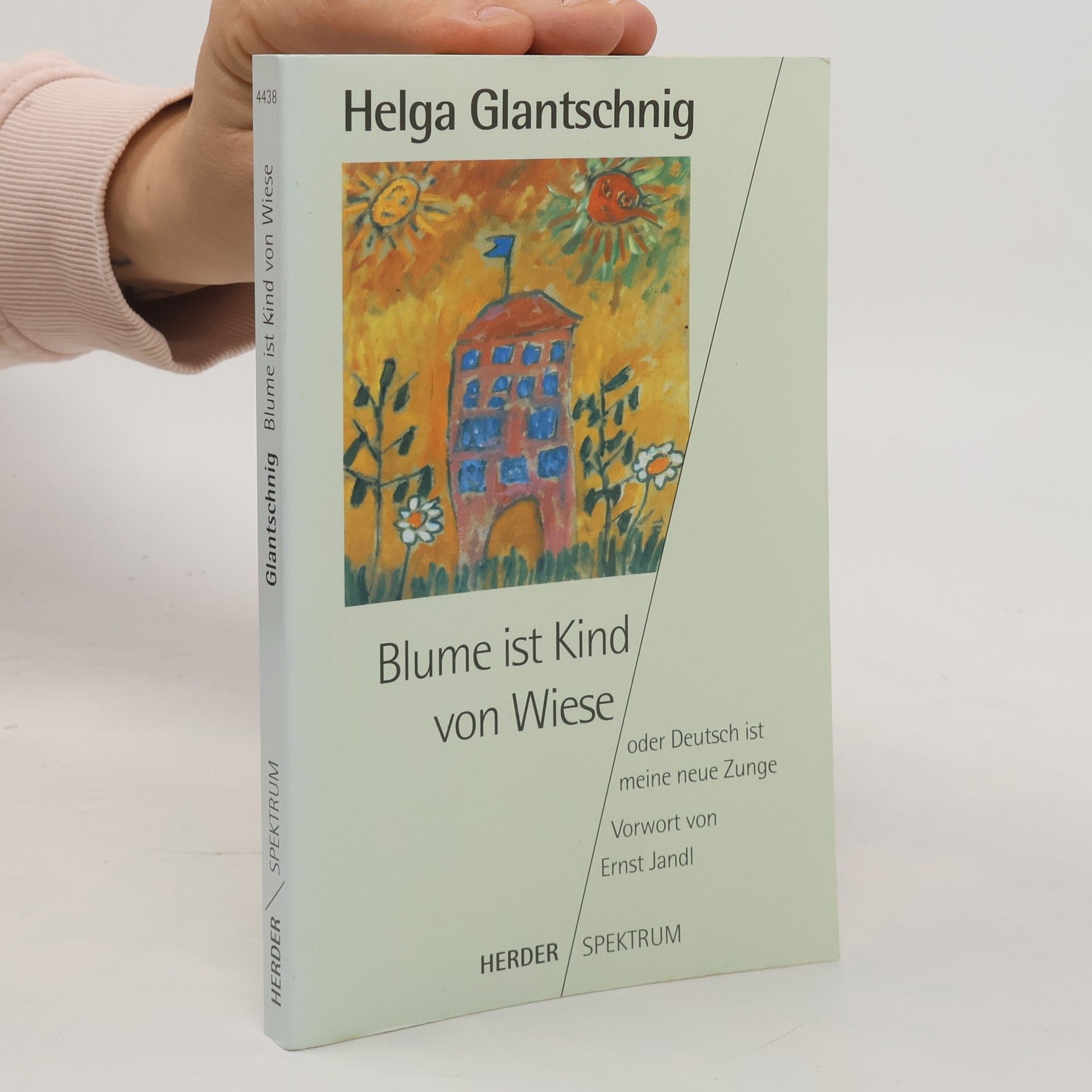

Blume ist Kind von Wiese oder Deutsch ist meine neue Zunge

- 136 Seiten

- 5 Lesestunden

Als ein Ergebnis der Unterrichtarbeit an Volksschulen mit Kindern nichtdeutscher Muttersprache entstand "Blume ist Kind von Wiese": Kinder aus Wien, aus ost- und südeuropäischen Ländern, der Türkei und sogar aus China versuchen Begriffe zu erklären, die von Helga Glantschnig im "Originalton" niedergeschrieben bzw. nachformuliert wurden. Sprachwissenschaftlich und soziokulturell höchst interessant - für Eltern, LehrerInnen und ErzieherInnen sowie alle, die sich vom Kindermund etwas abschauen wollen.