Wüsten breiten sich zunehmend aus. In der Literatur spielen sie nicht nur als Realitäten eine Rolle, sondern sind auch Faszinationsobjekte vielfältiger kultureller Zuschreibungen. Seit der Antike sind Wüsten Orte ambivalenter kultureller Zuschreibungen. Für Forschungsreisende und die Naturwissenschaften sind sie immer wieder neu zu entdeckendes Faszinationsobjekt, Eremiten und Pilger suchen sie auf, um zur (Selbst-) Erkenntnis zu gelangen. Und auch moderne Reisende erfahren die Durchquerung von Wüsten als liminalen Prozess, aus dem sie als andere hervorgehen. Im Bereich der Literatur sind Wüsten nicht nur an geografische bzw. naturräumliche Erfahrungen geknüpft. Vielmehr dienen sie dort auch als Reflexionsbilder alternativer Daseinsentwürfe in einer krisenbewussten Moderne. Gerade durch die Assoziation der Wüste mit dem Ungeformten kommt solchen Entwürfen ein seismografisches Potenzial zu, um auch gegenwärtig Formen kultureller Sinnbildung zu beobachten. So werden nicht nur Dürre und extreme Trockenheit als Effekte des menschengemachten Klimawandels, als Phänomene der Desertifikation beobachtbar und ökokritisch diskutiert, sondern Wüsten auch als kulturelle Metapher lesbar. schliff N°17 bildet den fünften Band der Themenreihe Elementarwelten und versammelt literarische, bildkünstlerische und literatur- bzw. kulturwissenschaftliche Beiträge zum Thema „Wüsten“.

Kathrin Schuchmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Das ewige Eis schrumpft weltweit unumkehrbar und lässt den Meeresspiegel steigen – auch wegen des Einflusses der Menschen auf die Natur. An wenigen Orten zeigen sich die Folgen natürlicher Klimaschwankungen sowie des menschengemachten Klimawandels so drastisch wie in der Verflüssigung gigantischer Eismassen an den Polen. Es sind globale Taubewegungen, die die Gletscher, die Polarkappen, den Permafrost allmählich zum Verschwinden bringen und erheblichen Einfluss nehmen auf die Gestalt der Erde. In den (ehemaligen) Regionen des Eises kristallisiert sich nicht nur geologisch betrachtet die Vergangenheit, sondern auch unsere Zukunft. Doch nicht erst seitdem vielerorts von Gletschern auch als „Fieberthermometer“ des Planeten die Rede ist, zeichnet sich eine erhöhte Aufmerksamkeit für das vermeintlich ewige Eis ab. Die fiktionale Literatur hat nicht nur den Stoff der überlieferten Expeditionsfahrten für sich entdeckt. Vielmehr lässt sich ihr ein weitergehendes ästhetisches Interesse an Polarkreisen, Gletschern und Eisformationen attestieren, um Natur-Kultur-Verhältnisse vielgestaltig zu durchmessen. schliff N°16 bildet den vierten Band der Themenreihe „Elementarwelten“ und versammelt literarische, bildkünstlerische und literatur- bzw. kulturwissenschaftliche Beiträge zum Thema „Gletscherbersten“.

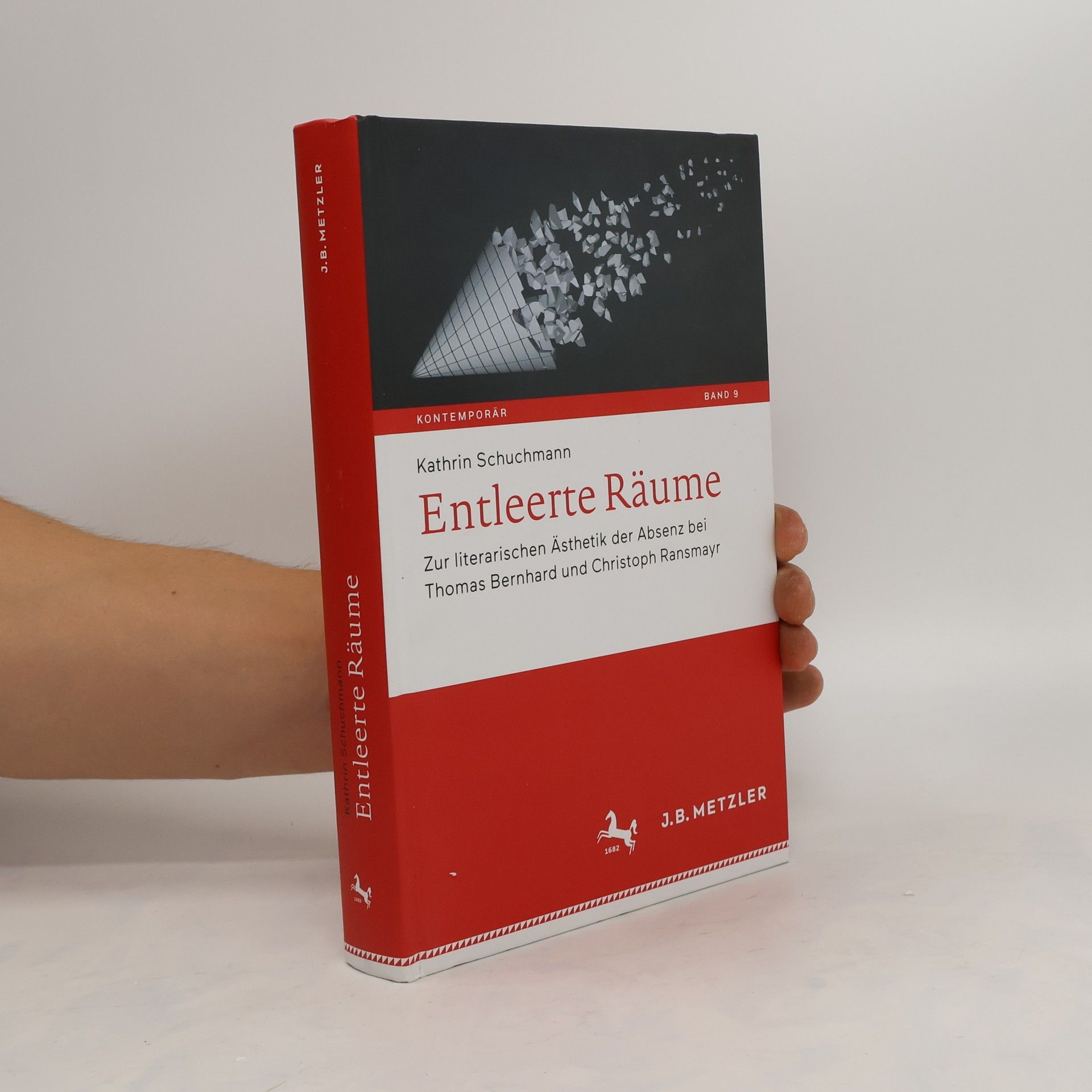

Vorstellungen von Absenz wirken in der Gegenwart auf breiter Basis – auch in der Literatur. Doch wie sind diese medial vermittelt? Geht man davon aus, dass Absenz-Phänomene sich nicht in einer primordialen Leere ereignen, sondern dass ihnen eher mit Vorstellungen vom Unbestimmten, Unverfügbaren und Möglichen beizukommen ist, rücken Verräumlichungsformen in den Fokus, die bewegungslogisch zu erklären sind. Um das intrikate Verhältnis von Möglichkeitsformen und ‚Wirklichkeit‘ innerhalb der Grenzen des Sagbaren zu verhandeln, begegnen ihm Thomas Bernhards und Christoph Ransmayrs Erzähltexte mit Verfahren der Verräumlichung. Aus der Perspektive einer Ästhetik der Absenz poetisieren diese Erzähltexte Wahrnehmungsschwellen, indem sie Abwesendes textphänomenal verräumlichen, es jedoch nicht im (topo-)graphischen containment absichern, sondern eine Topologie eröffnen, die auf Strategien des displacement setzt. Die Studie führt raumtheoretische Ansätze unter einer differenztheoretischen Perspektive mit einem Konzept von Virtualität zusammen, um literarische Verfahren der Verräumlichung von Absenz in Erzähltexten von Bernhard und Ransmayr zu untersuchen.

Ozean oder "holy water" – der im Schwinden begriffene Grundbaustein des Lebens ist Thema in der schliff-Reihe Elementarwelten."Wasser weiß zu reden" (Ingeborg Bachmann): Insbesondere in der Literatur besitzt das flüssige Element eine Symbolkraft, die so eigenwillig ist wie die Gezeiten und so wandlungsfähig wie seine Aggregatzustände. Als lebensnotwendiges Prinzip durchdringt Wasser alles Sein. Es garantiert Leben sowie Vielfalt in der Natur und regelt die anthropogene Ökonomie von Körper und Geist. Gleichzeitig kennt das Wissen um die Notwendigkeit des Wassers für das menschliche Leben seine technisch-kulturelle Kehrseite im Umgang mit dem Element Staudämme werden errichtet, um der Gewalt des Flüssigen zu trotzen, und Schiffe gebaut, um es zu beherrschen. Mal faszinierend, mal bedrohlich weist Wasser eine Ambivalenz auf, die sich seit der Antike durch die Literaturgeschichte verfolgen und heranziehen lässt, um die Tiefen und Untiefen von Kulturen und ihren Herrschaftsformen zu durchmessen.schliff N°14 versammelt literarische und literatur-/kulturwissenschaftliche Beiträge sowie bildkünstlerische Arbeiten zum Thema "Wasser".