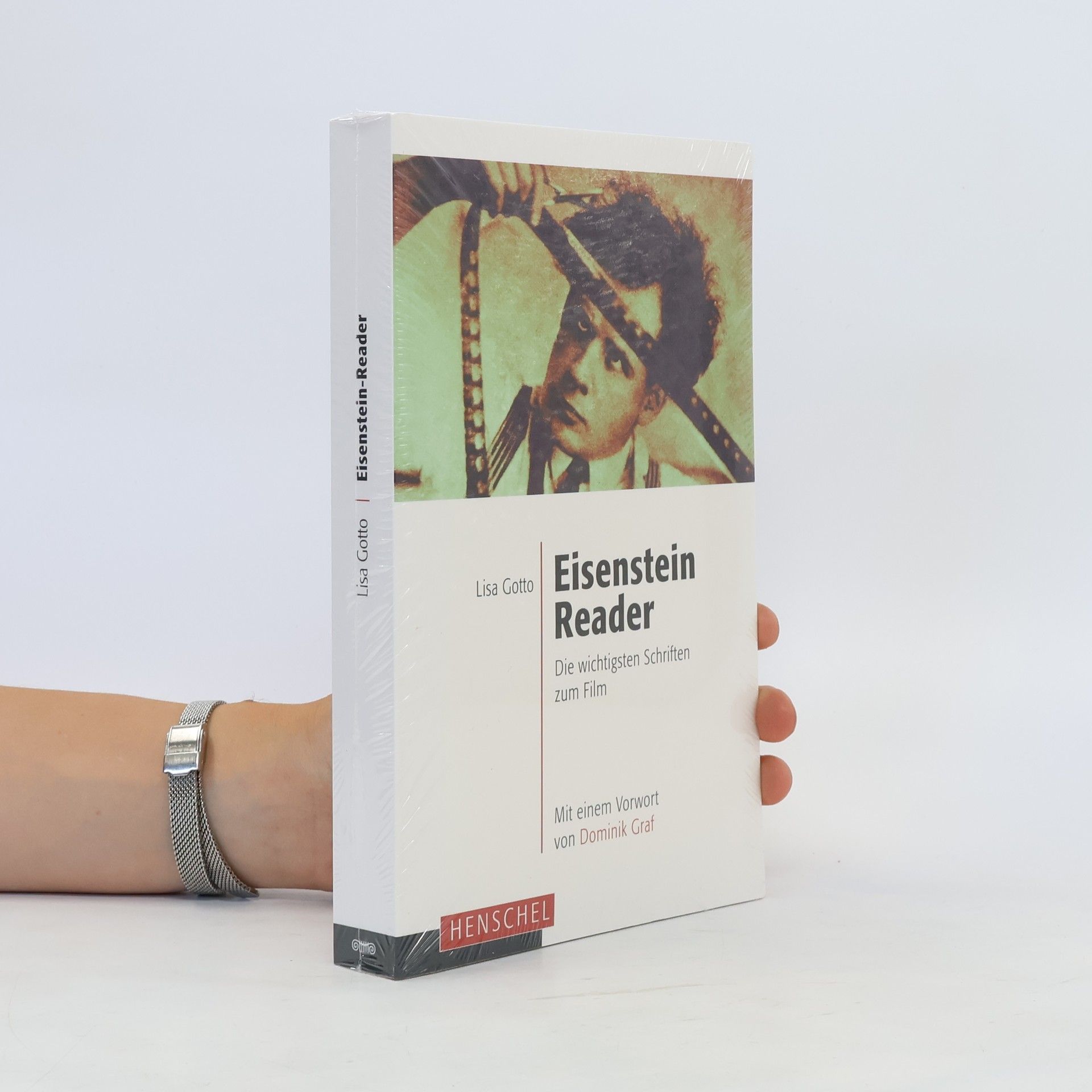

Eisenstein-Reader

Die wichtigsten Schriften zum Film

Noch heute gilt er als Vorbild für viele Filmschaffende und -studierende: der sowjetische Filmregisseur Sergej Eisenstein, einer der größten Visionäre seiner Zunft. Bereits als 27-Jähriger gelangte er durch seinen „Panzerkreuzer Potemkin“ (1925) zu Weltruhm – einen Film, der wie „Oktober“ (1927) oder „Iwan der Schreckliche“ (1945/46) zu den Klassikern der Filmgeschichte zählt. Neben seiner praktischen Arbeit war Eisenstein aber auch ein vorzüglicher Filmtheoretiker und erstklassiger Erzähler. In diesem Band sind aus der Vielzahl seiner Schriften die wichtigsten und breit zugänglichsten Aufsätze zum Thema Film ausgewählt worden. – „Eisenstein, der Feuerkopf, war das letzte filmische Universalgenie!“ Dominik Graf