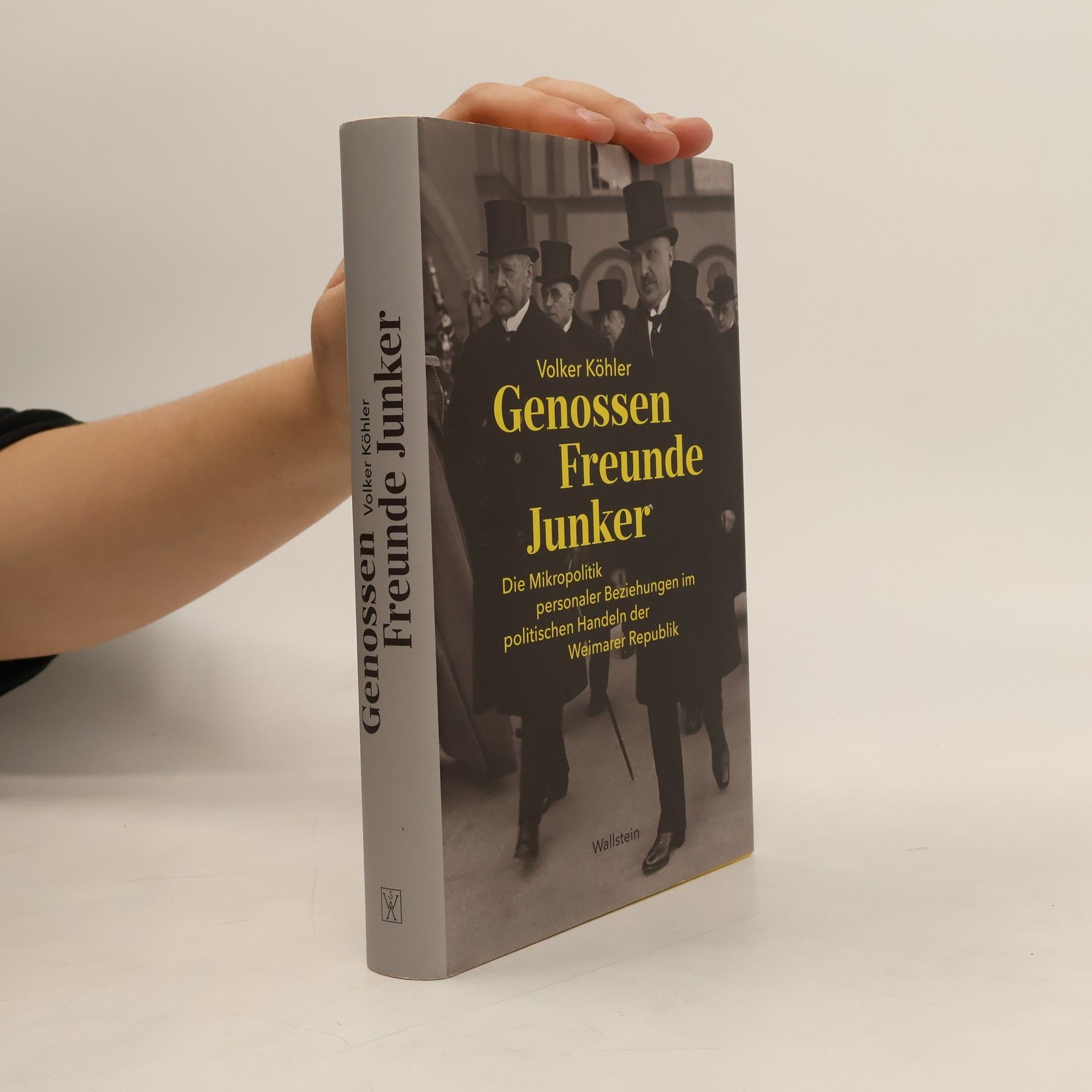

Wie prägten persönliche Kontakte und Netzwerke die Politik der Weimarer Republik? Die Weimarer Republik steht als erste gesamtdeutsche Republik für den Versuch, in der Hochphase der Moderne einen demokratischen, bürokratischen und sozialen Staat zu etablieren. Dabei gelang es den demokratischen Parteien jedoch nicht, Deutungshoheit über die politische Debatte zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund wirft Volker Köhler einen Blick auf die Bedeutung personaler Beziehungen beim Verteilen staatlicher Ressourcen. An drei Beispielen - der sächsischen Sozialdemokratie, Konrad Adenauers als Kölner Oberbürgermeister und dem Verteilungskampf um die Millionen des Subventionsprogramms Osthilfe - wird deutlich, dass Freundschaften und Seilschaften, Abhängigkeiten und gemeinsame Erfahrungen auch die Politik der Weimarer Republik prägten. Dabei zeigt sich, dass personale Beziehungen - oder Mikropolitik - nicht nur bei Junkern und Wirtschaftseliten, sondern gerade in der Parteiorganisation der SPD eine große Rolle spielten. Der Autor entwirft eine erste systematische Typologie der Mikropolitik der Weimarer Jahre und erklärt über die daraus abgeleiteten Erkenntnisse Unwahrscheinlichkeiten in der politischen Entwicklung jener Jahre.

Volker Kohler Bücher