Jan Horák Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Potrzebujesz gotowy wzór umowy, uchwały, regulaminu, czy innych pism, dzięki którym Twoja praca w spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej będzie łatwiejsza? Znajdziesz je w niniejszej publikacji.

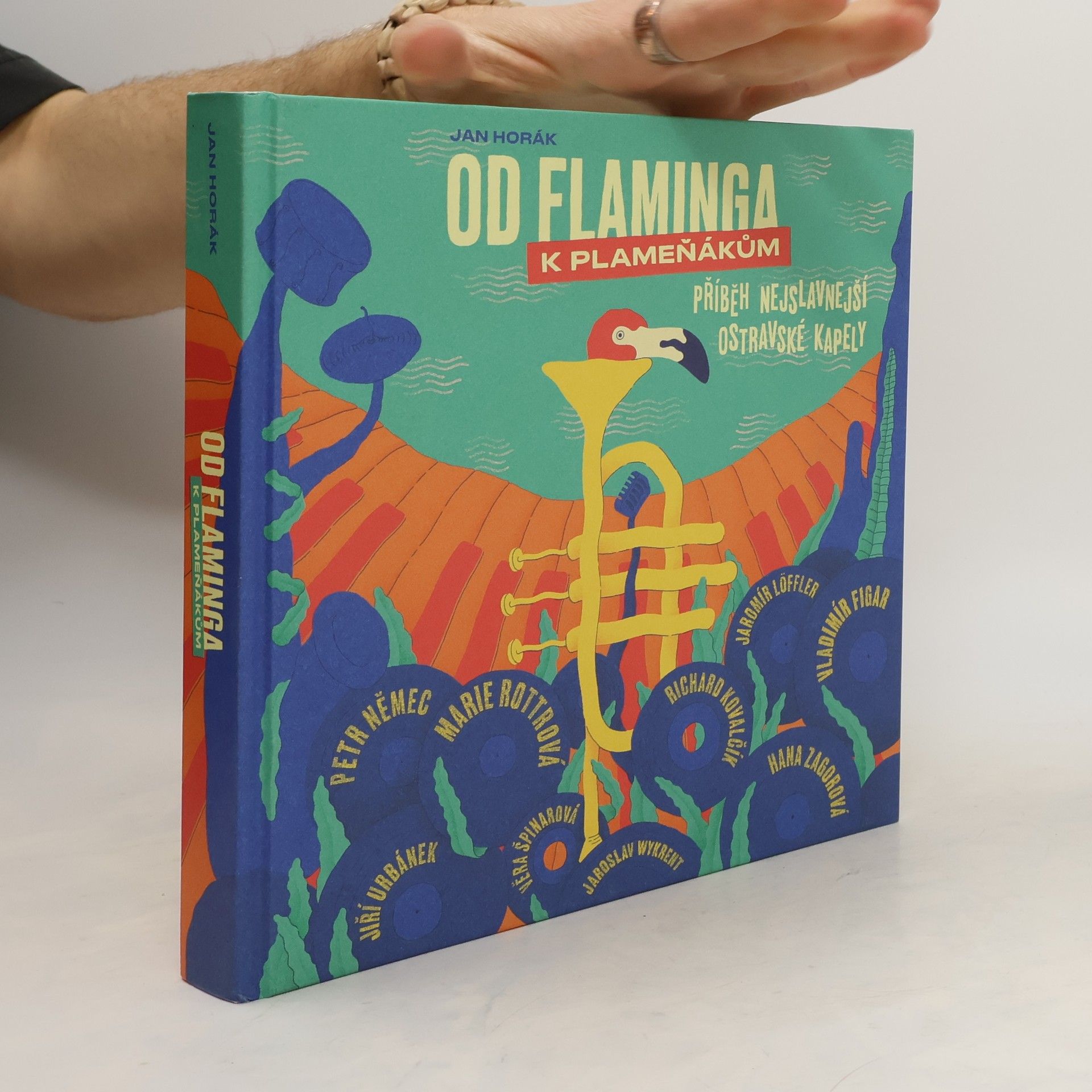

Od Flaminga k Plameňákům. Příběh nejslavnější ostravské kapely

- 253 Seiten

- 9 Lesestunden

Od Flaminga k Plameňákům - příběh slavné ostravské kapely. Marie Rottrová, Petr Němec, Hana Zagorová, Věra Špinarová, Jaromír Löffler, Jaroslav Wykrent. Všichni zpívali s kapelou, kterou v r. 1966 založil Richard Kovalčík. Kniha bohatá na vzpomínky, dokumenty a mnohé dosud nezveřejněné fotografie.

Slabikář navazuje na Živou abecedu a vyvozuje celá slova a věty. Nově jsou součástí Slabikáře čtecí tabulky s velkou zásobou slov ke čtení. Ke Slabikáři se vážou písanky a lze ho vhodně propojit s Čítankou 1.

Chuť rozlitého vína

- 112 Seiten

- 4 Lesestunden

Básnická sbírka "Chuť rozlitého vína" je vnitřním obrazem básníkovy duše, která se pozvolna otevírá každému čtenáři. Dotýká se autorovy niterní podstaty, jeho prožitých vztahů i jeho pohledu na svět a vyplouvá na povrch v podobě milostné poezie, jež je patrná téměř z každé jeho básně. Autor sbírky se snaží ve svých básních uchopit a popsat lásku nejen jako cit, emoci nebo lidskou potřebu, ale spíše jako živou součást svého těla. Sbírka začala neplánovaně vznikat už od roku 2005 v podobě myšlenek a krátkých veršů zapisovaných do mobilního telefonu. Poté se postupně rozšiřovala a získávala dnešní knižní podobu. Celá sbírka je doprovázena a podpořena krásnými ilustracemi, které vytvořila Bc. Gabriela Lašťovka.

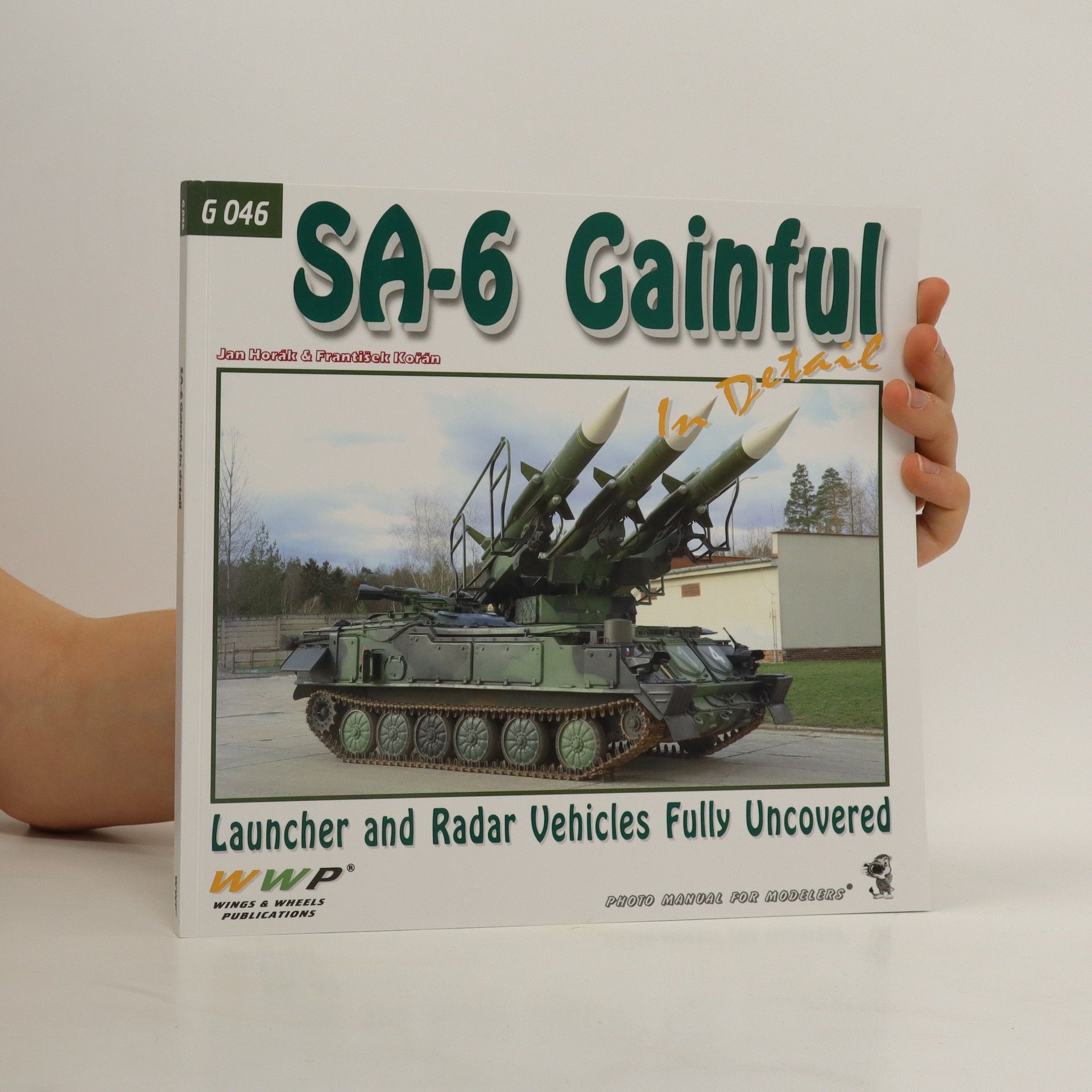

120 pages, 470 color photos and 20 manual drawings; soft cover / V4 binding

U.S. Army Earth Movers Part one In Detail

- 156 Seiten

- 6 Lesestunden

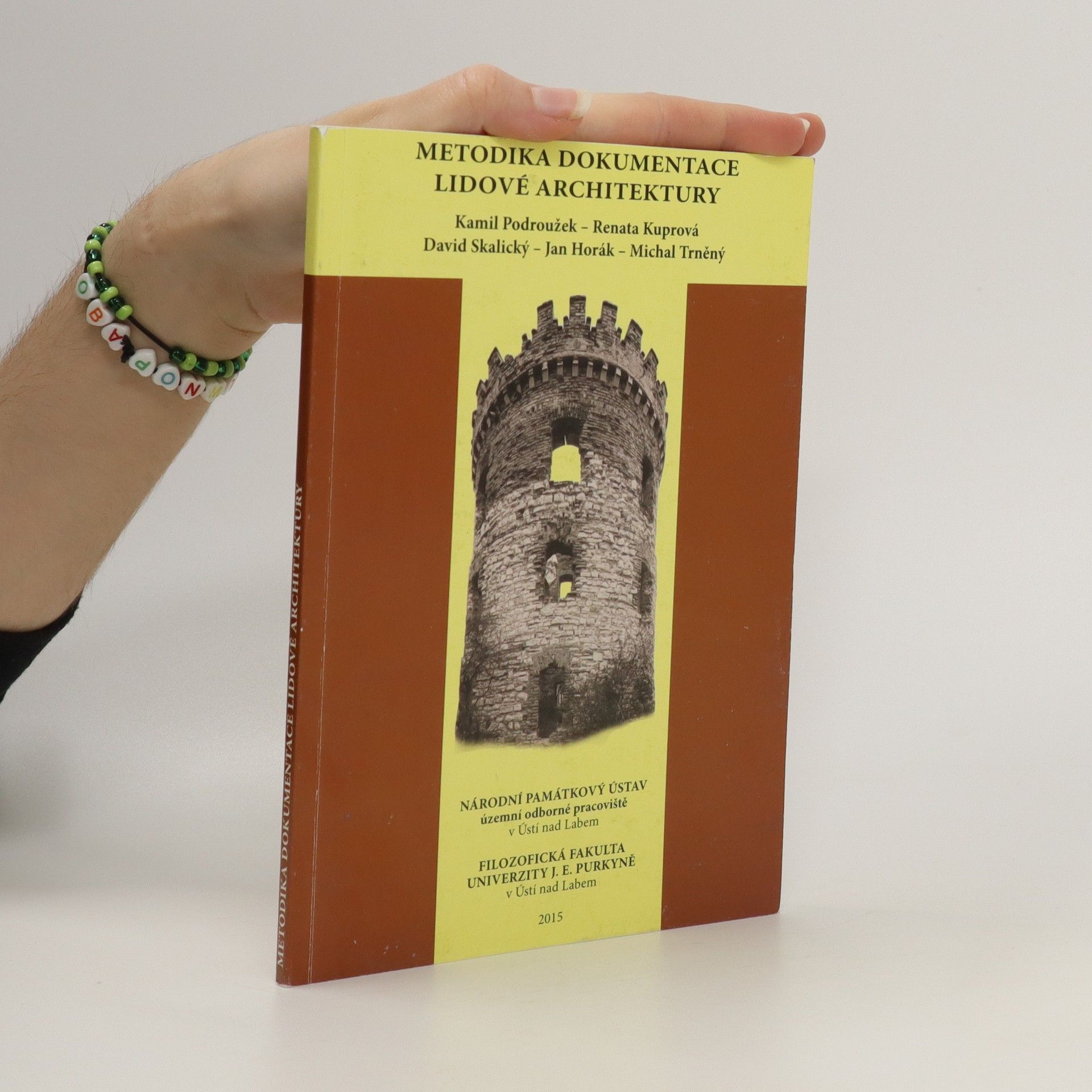

Tato monografie, plná kvalitních fotografií a technických detailů, je především určena obdivovatelům vojenské techniky, sběratelům a modelářům.

M38A1 In Detail

- 108 Seiten

- 4 Lesestunden

Tato monografie, plná kvalitních fotografií a technických detailů, je především určena obdivovatelům vojenské techniky, sběratelům a modelářům.