Frank Lilie Bücher

Pfingsten: Geistesgaben

- 64 Seiten

- 3 Lesestunden

Lachen und Weinen

- 64 Seiten

- 3 Lesestunden

Der Glaube bewegt den Menschen als Ganzen, mit Kopf, Herz und Hand. Das macht auch den Blick frei für die Rolle der Emotionen und Affekte auf dem Weg des Glaubens. Gegenüber "protestantisch"-nüchterner Auskühlung des Glaubens steht dann auch spiegelbildlich die affektive Aufladung in den Erneuerungsbewegungen vom Pietismus bis zum charismatischen Aufbruch. Das Osterlachen und die Gabe der Tränen in der ostkirchlichen Spiritualität weisen auf Grundzüge des Evangeliums hin. Schmerz und Weinen über Verlorenheit und Sünde; Freude und Jubel dagegen, wenn ein Mensch gerettet und frei wird. Hat Jesus eigentlich gelacht? Wir wissen es nicht. Aber dass Jesus die "Augen über gingen", als er seinen toten Freund Lazarus sah, wird in Johannes 11 bezeugt. Starke Emotionen, Lachen und Weinen, sind also mit der Glaubenserfahrung auf das engste verbunden. Nur wo Glaube blass geworden ist, bleiben Lachen und Weinen aus. Das Heft soll den Spuren der Emotionen durch die Geschichte folgen und Mut machen, auch gegenwärtig vor Gott zu lachen und zu weinen.

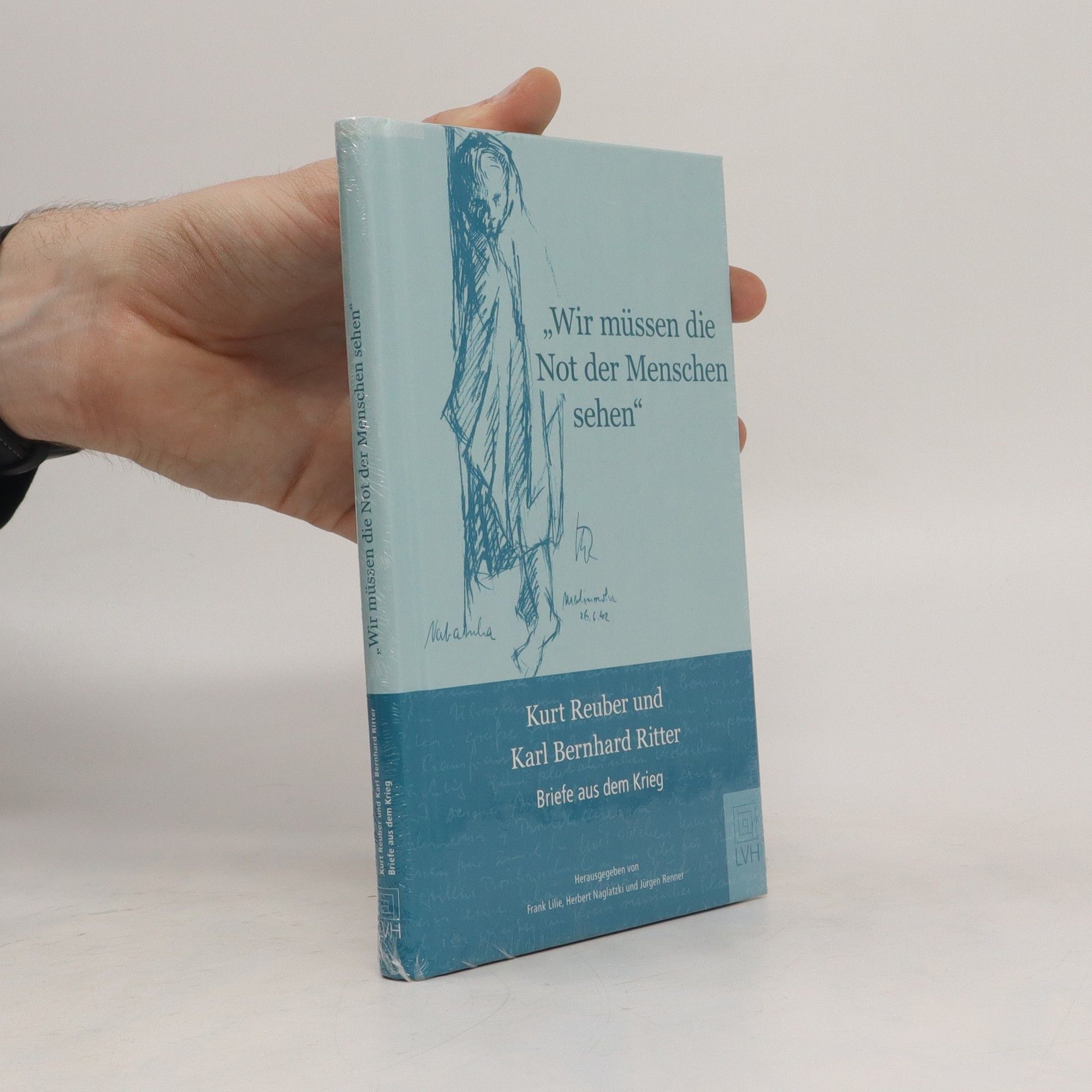

Wir müssen die Not der Menschen sehen

- 96 Seiten

- 4 Lesestunden

Am 8. Mai 2015 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 70sten Mal. Zu diesem Anlass veröffentlicht das Lutherische Verlagshaus in Hannover einen Band mit neu entdeckten Feldpostbriefen des Arztes, Pfarrers und Malers Kurt Reuber, die er an den hessischen Pfarrer Karl Bernhard Ritter schrieb. Der Briefwechsel, herausgegeben von der Michaelsbruderschaft und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Nassau, dokumentiert den täglichen Horror an der Ostfront, den Reuber in einem Brief vom März 1942 unverblümt beschreibt. Zwischen 1941 und 1943 finden die beiden Michaelsbrüder offene Worte, während Reuber als Truppenarzt an der Ostfront die verheerende Schlacht um Stalingrad miterlebt, während Ritter als Truppenbetreuer in Wien agiert. Diese 2014 im Kirchberger Archiv entdeckten Briefe bieten tiefen Einblick in das Schicksal beider Männer, deren Glauben durch den Krieg auf die Probe gestellt wird. Sie zweifeln am Sinn des Krieges und an den vorgegebenen Feindbildern. Der Briefwechsel zeugt von Freundschaft, Mitmenschlichkeit und dem Ringen um den Glauben in Zeiten der Vernichtung. Viele der abgedruckten Bilder von Kurt Reuber sind bislang unveröffentlicht. Als Lagerarzt behandelt er ohne Unterschied zwischen Kameraden und „Feinden“ auch Angehörige der russischen Armee und Zivilbevölkerung und porträtiert die Menschen um ihn herum, indem er ihre Namen nennt.