Janez Höfler Bücher

11. Dezember 1942

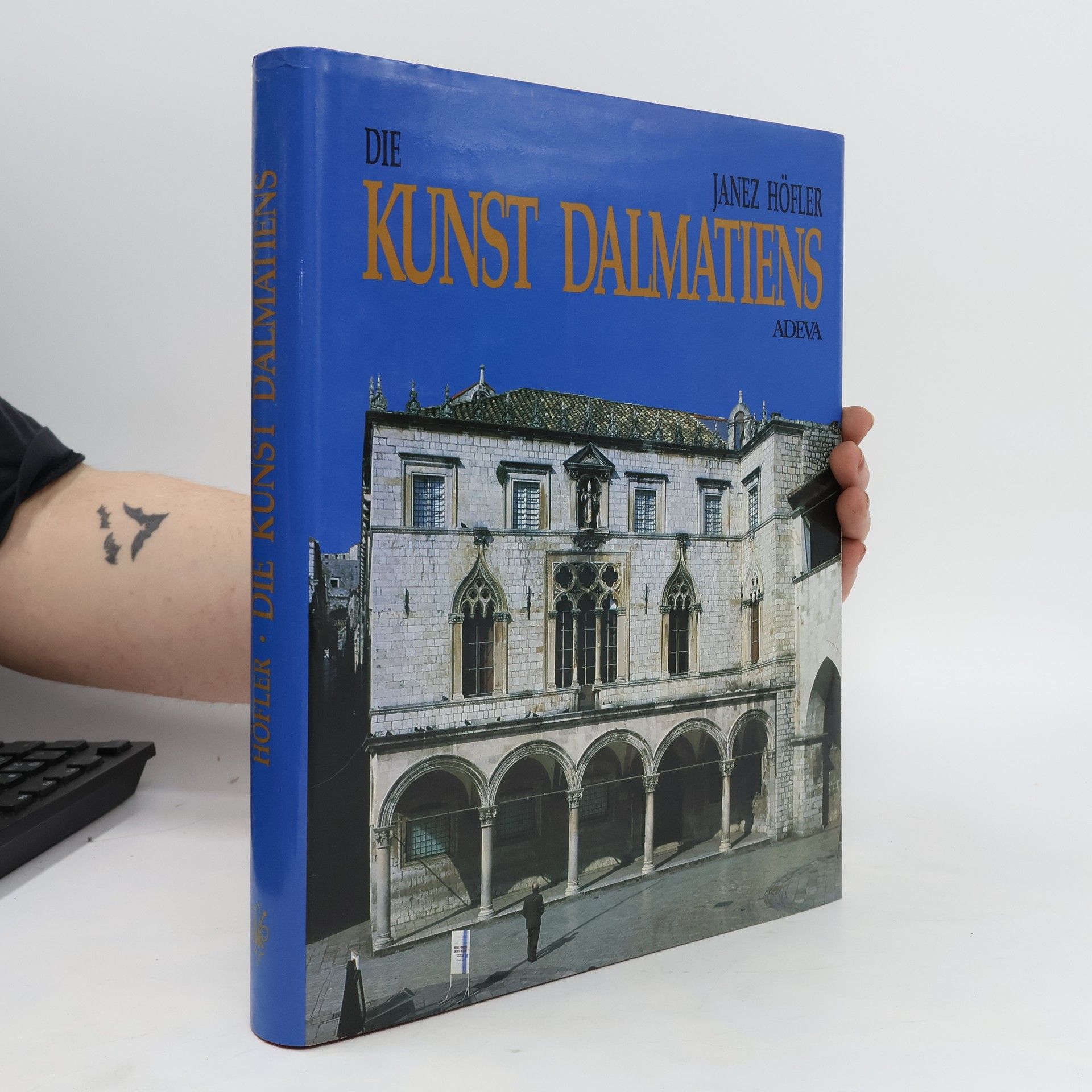

Die Kunst Dalmatiens vom Mittelalter bis zur Renaissance

- 338 Seiten

- 12 Lesestunden

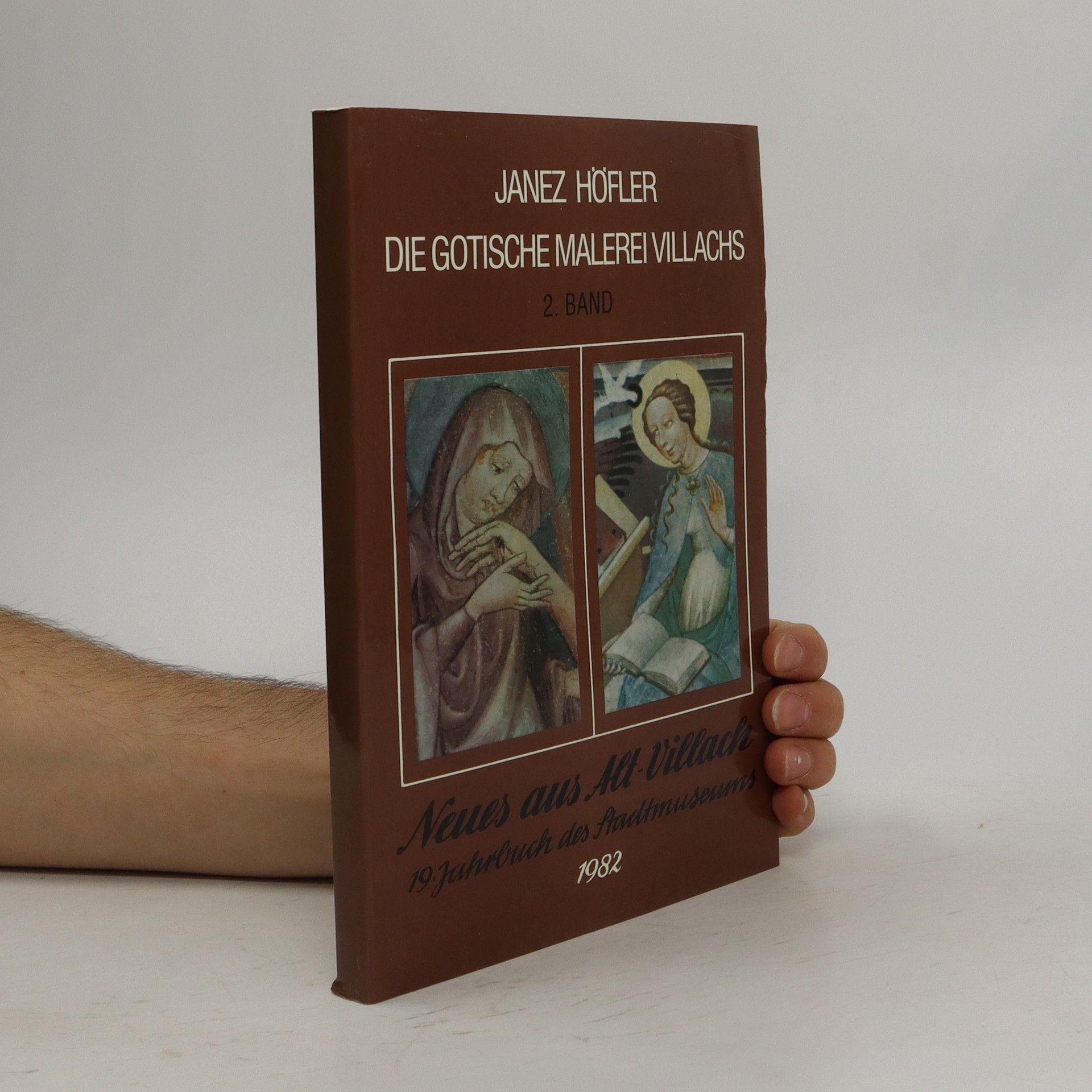

Die Tafelmalerei der Gotik in Kärnten

- 156 Seiten

- 6 Lesestunden

Der Autor gibt zunächst eine allgemeine Einführung in die Tafelmalerei der Gotik in Kärnten, ehe er im anschließenden Katalogteil den gesamten Bestand an Tafelbildern des Landes bis 1500 stilkritisch analysiert und präsentiert.