Mehr als 300000 Synonyme zu über 20000 Stichwörtern; hohe Benutzerfreundlichkeit durch eine klare Artikelstruktur; genaue stilistische, regionale, zeitliche und fachsprachliche Zuordnung der Synonyme für stilsicheres Schreiben und Sprechen; zahlreiche Gebrauchshinweise zu brisanten Wörtern und zu über 200 Redewendungen; unentbehrlich beim Formulieren von Texten aller Art. (Quelle: Buchrückseite).

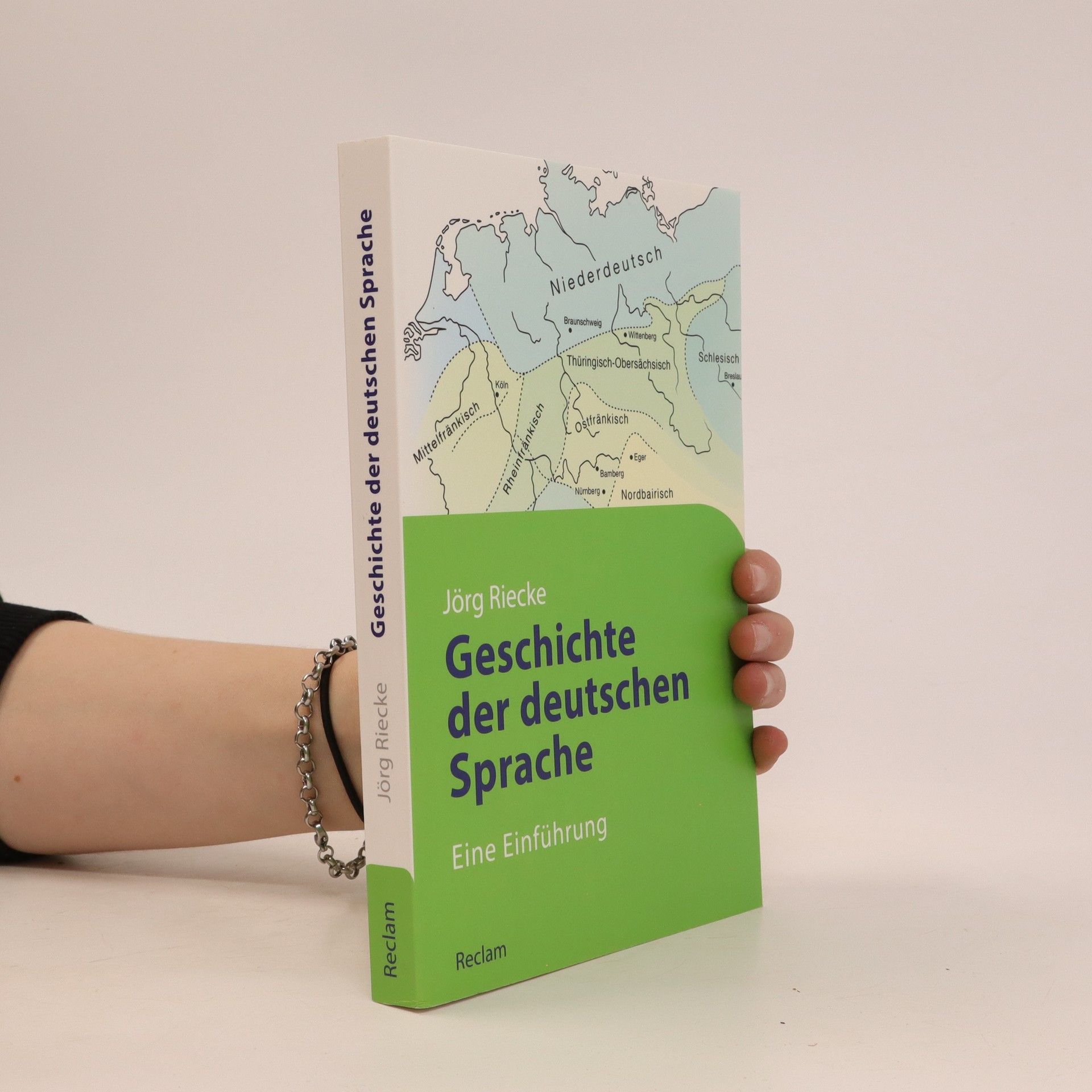

Jörg Riecke Bücher

Wissen über die deutsche Sprache, d. h. die Sprachgeschichte und Sprachentwicklung des Deutschen, ist elementar für das Verständnis der deutschen Literatur. Deshalb ist das Studium der deutschen Sprachgeschichte für jeden Studierenden der Germanistik Pflicht – und das bereits im Einführungsmodul:. Ohne sprachgeschichtliches Wissen zu Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch und zum Sprachwandel lassen sich Autoren früherer Zeiten nicht angemessen verstehen. Sprachgeschichte verschafft Einblicke in den historischen Wandel bei der Erfassung und Interpretation der Welt. Lernen lässt sich das alles - so die jahrzehntelange Lehrerfahrung von Jörg Riecke - am besten an einzelnen Textbeispielen aus allen Epochen. Eine weitere Besonderheit des Buches: Riecke verfasst eine erzählende Sprachgeschichte. Einprägsam zeichnet er die gesamte Entwicklung des Deutschen nach: beginnend mit der althochdeutschen Zeit, etwa um 750, über die Kanzleisprache und das Luther-Deutsch, über die Literatursprache der Klassik, die bürgerliche Sprachkultur des 19. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart.