Schattenwelten

Die dunkle Seite der Aufklärung

Die dunkle Seite der Aufklärung

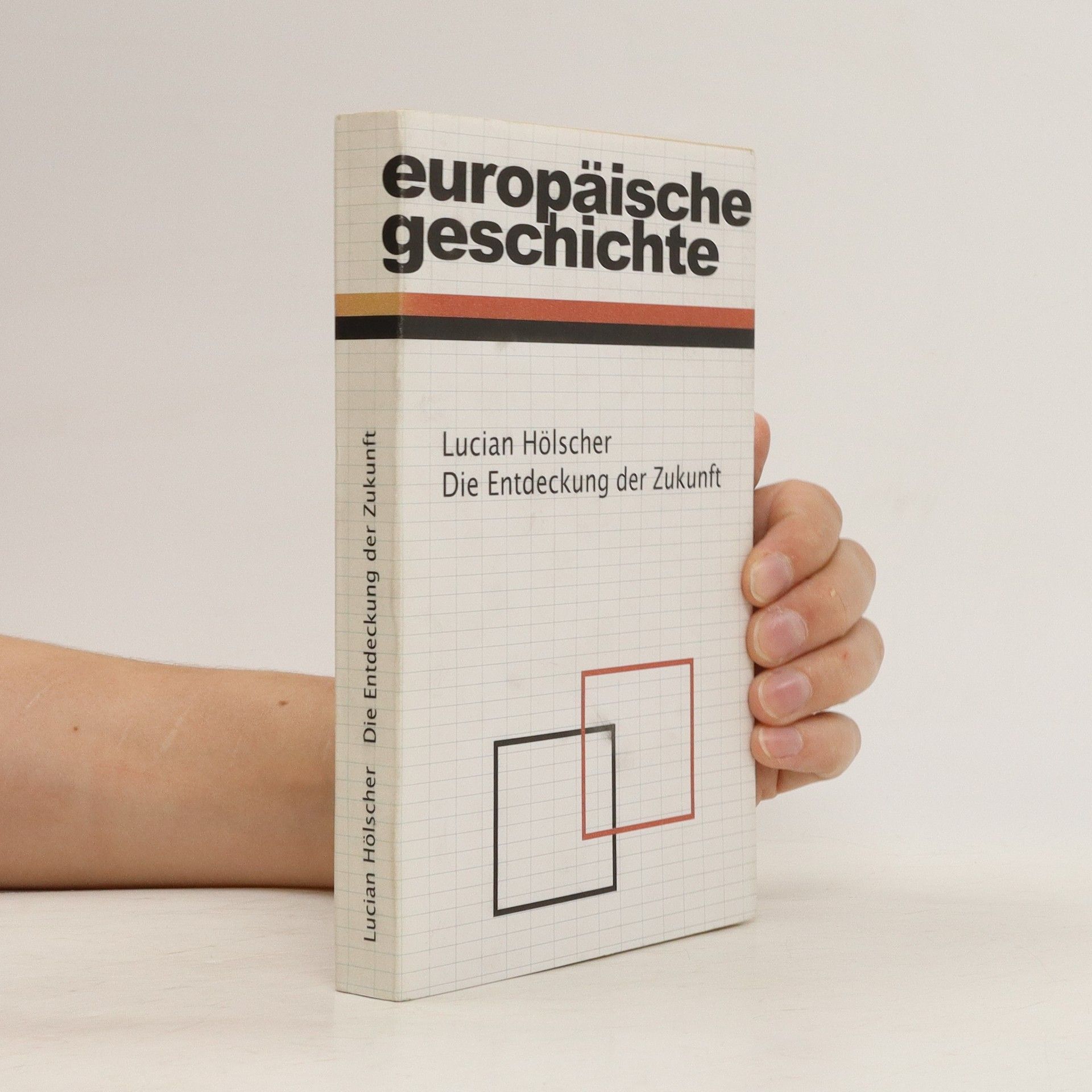

Die Untersuchung von Zeitfiguren in der Geschichtsschreibung steht im Mittelpunkt dieser Analyse. Lucian Hölscher argumentiert, dass Geschichte nicht linear verläuft, sondern durch verschiedene zeitliche Konzepte geprägt ist, die sich in Ornamenten und Abteilungen anordnen. Er beschreibt die grundlegenden temporalen Bausteine historischer Erzählungen und beleuchtet bedeutende historische Werke. Die systematische Sammlung und Entfaltung der Zeitfiguren führt zu einer Diskussion über den Raum, in dem sie interagieren, sowie über die Rolle der „Leere“ als universelles Konzept der historischen Zeit.