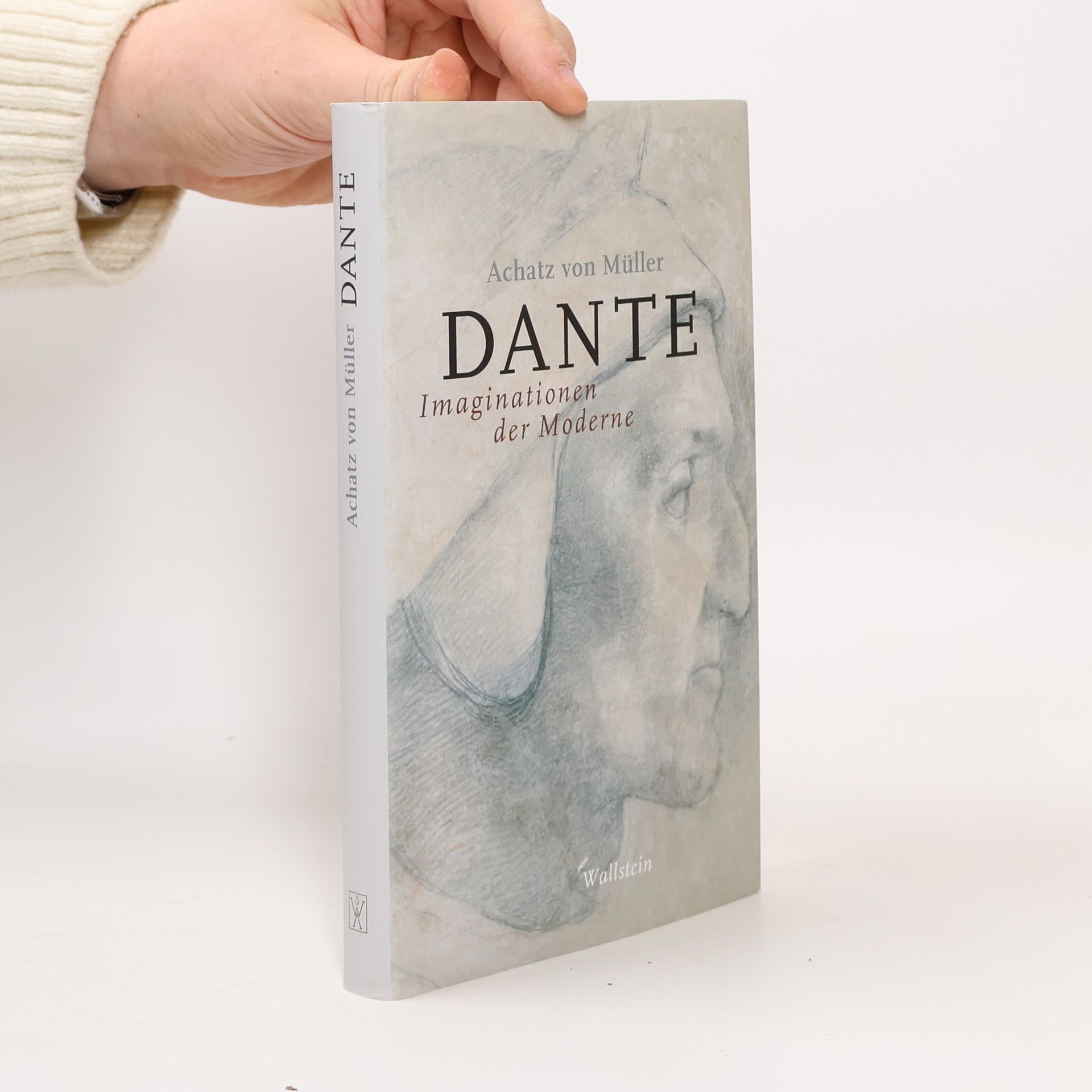

Der Dichter Dante Alighieri als Kristallisationsfigur der Imaginationen einer grenzenlosen Moderne, in der unsere Freiheiten und Hoffnungen ebenso wurzeln wie alle Schrecken und Ängste.00Dante Alighieri wurde schon von den Zeitgenossen als Visionär bewundert und gefürchtet. Er erlebte den Aufbruch Italiens in eine neue Epoche und gab dieser zugleich in seinen Briefen, philosophisch-politischen Abhandlungen sowie mit seiner monumentalen Dichtung ?Die Göttliche Komödie± eine europäische Richtung.0Achatz von Müller zeigt anhand von Dantes Politik-, Sprach- und Geschichtstheorie den Dichter-Philosophen als Bezugspunkt der ?Moderne±. In Dantes Texten schaffen methodische Vernunft, entgrenzte Subjektivität und säkularisierte Macht wunderbare Licht- und erschreckende Missgestalten: Gleichheit, Freiheit, Sicherheit, Schönheit, doch nicht weniger Gewalt, Gier, Unterdrückung, Massenmord. Als Imaginationskünstler dieser Widersprüche wird Dante seit der Romantik immer wieder literarisch in den Blick genommen - sowohl von poetischen Kritikern der Moderne von Jorge Luis Borges bis zu Mary McCarthy als auch von Diagnostikern von Benedetto Croce bis Hannah Arendt

Achatz von Müller Bücher