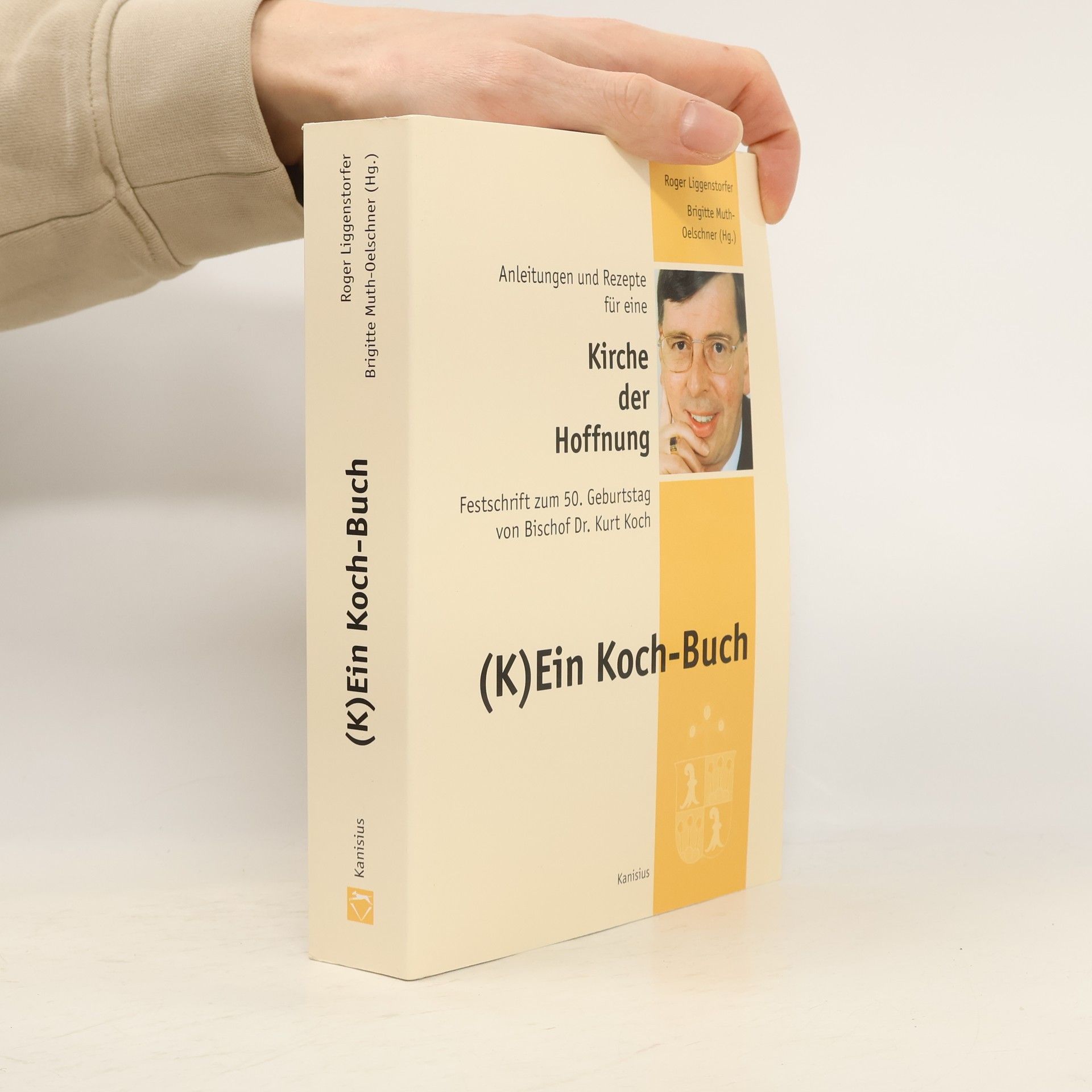

(K)ein Kochbuch

Anleitungen und Rezepte für eine Kirche der Hoffnung ; Festschrift zum 50. Geburtstag von Bischof Dr. Kurt Koch

- 653 Seiten

- 23 Lesestunden

Anleitungen und Rezepte für eine Kirche der Hoffnung ; Festschrift zum 50. Geburtstag von Bischof Dr. Kurt Koch

Lisa und Ruffolo sind verliebt, geraten jedoch in einen Streit, der ihre Beziehung auf die Probe stellt. Die herzerfrischende Geschichte erzählt mit Witz und Charme von der Liebe, Konflikten und einem versöhnlichen Happy End.