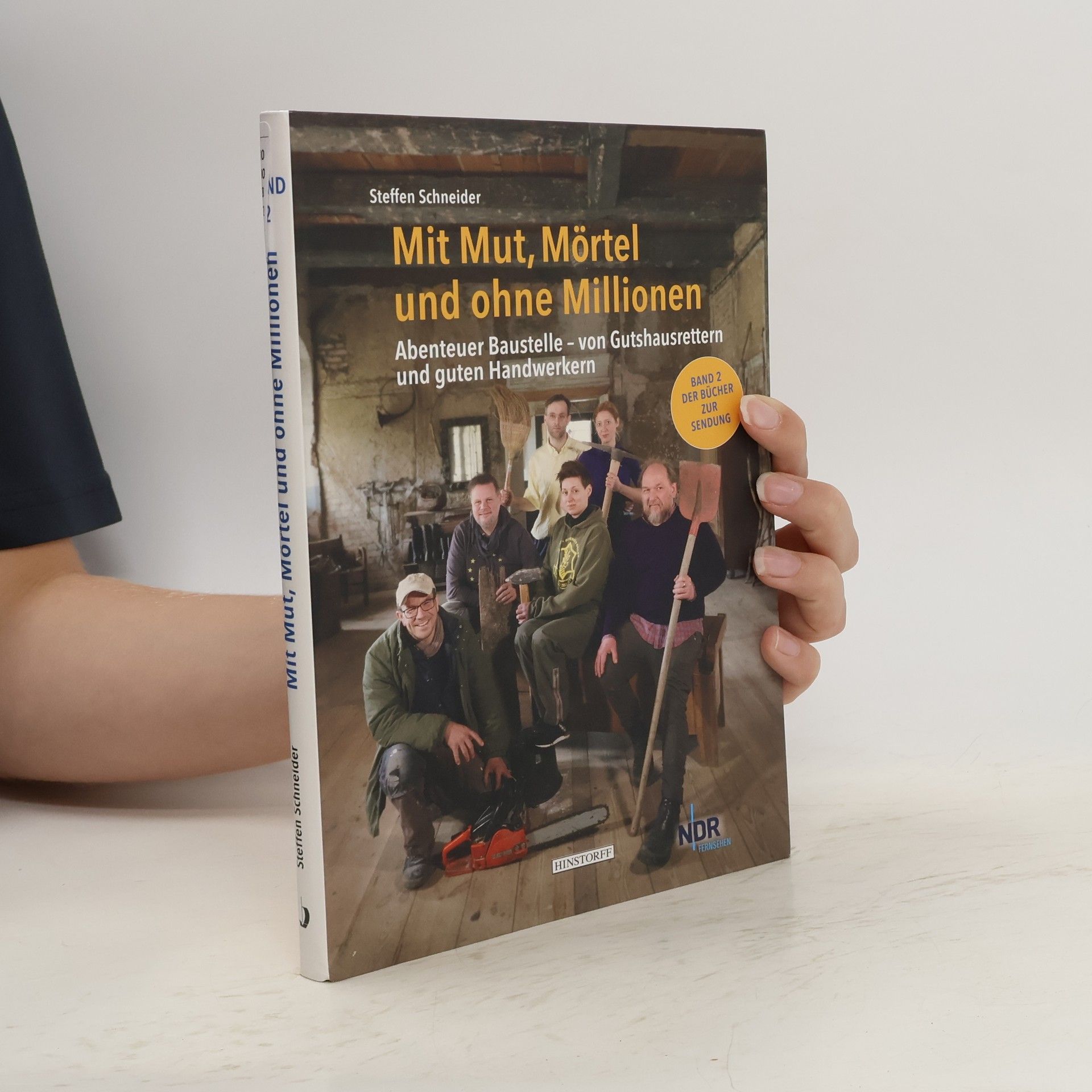

Mit Mut, Mörtel und ohne Millionen

Schöner wohnen mit den Gutshausrettern

Schöner wohnen mit den Gutshausrettern. Seit 10 Jahren begleiten der NDR, Steffen Schneider und sein Team die Guthausretter. Was 2013 nur ein Film über Menschen werden sollte, die mit wenig Geld und viel Begeisterung an die Rettung heruntergekommener Bauwerke gingen, ist zehn Jahre später zu einem faszinierenden Langzeit-Projekt geworden: Acht Folgen der Fernsehreihe gibt es mittlerweile, weitere sind in Vorbereitung. Und zu den zwei gleichfalls erfolgreichen Büchern gesellt sich nun ein drittes hinzu. Eines mit vielen, das Vorher und Nachher direkt vergleichenden Bildern. Auf besonders anschauliche Weise wird deutlich, was mit den Guthäusern passiert ist. Wie aus Ruinen wohnliche Gebäude wurden, aus unwirtlichen Räumen solche, in denen man sich gerne aufhält. Schöner wohnen geht kaum mehr …