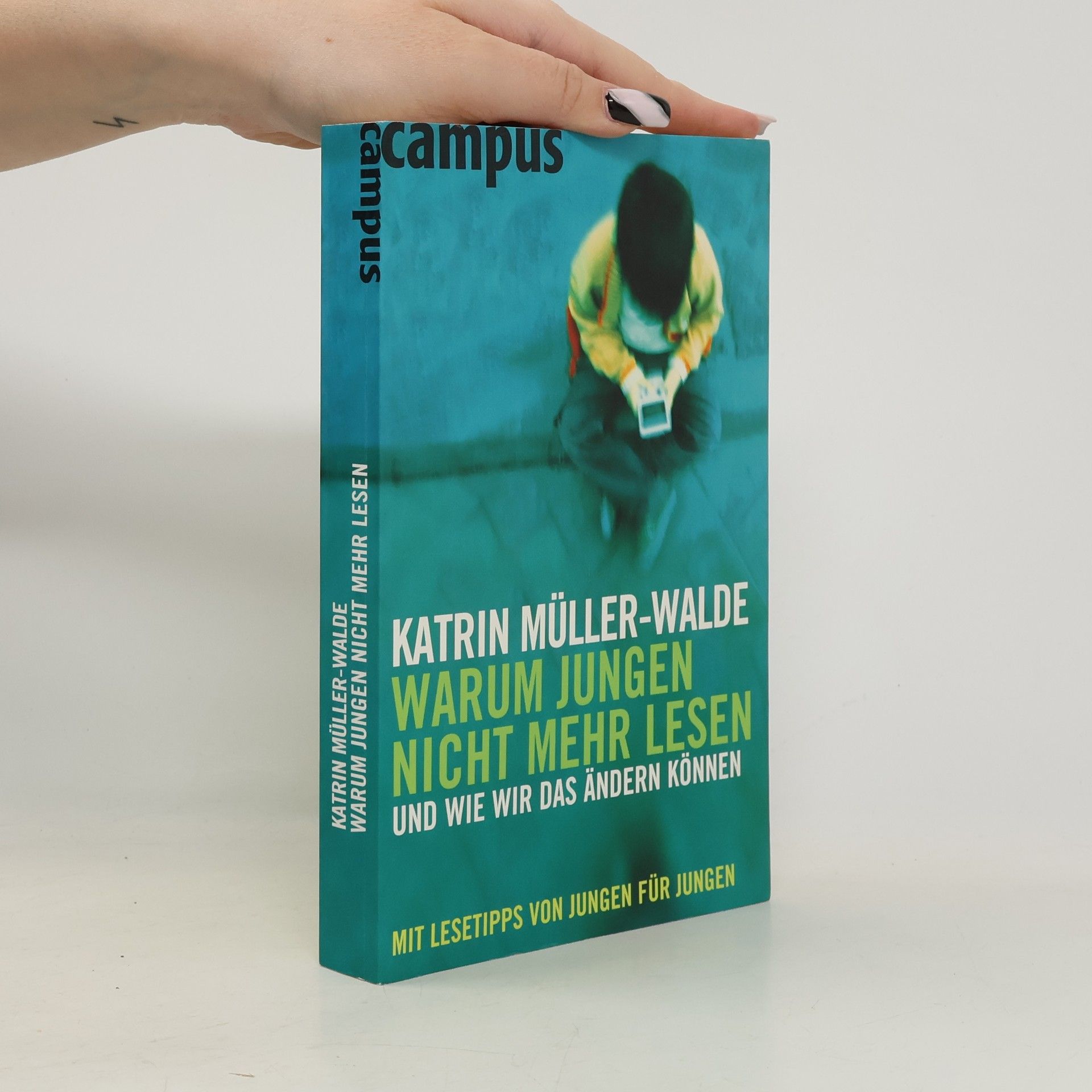

Jungen sind die eigentlichen Sorgenkinder in der aktuellen Bildungsmisere. Das Problem: Leseunlust, Lerninkompetenz, Lebensangst. Schon jetzt prognostizieren die Wissenschaftler sozialen Sprengstoff. In ihrem Buch fordert die Journalistin und Fernsehmoderatorin Katrin Müller- Walde, die Bedürfnisse der Jungen zu berücksichtigen. Basierend auf aktuellen Studien der Leseforschung zeigt sie Wege aus der Krise und sammelt Lektüreempfehlungen von Jungen für Jungen, mit denen die Lust am Lesen wieder geweckt wird. Wenn es nicht gelingt, ihre Leselust wiederzubeleben, werden sie die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft nur schwer bewältigen.

Katrin Müller-Hohenstein Bücher

Viel Erfolg!

Wie wir wurden, was wir sind

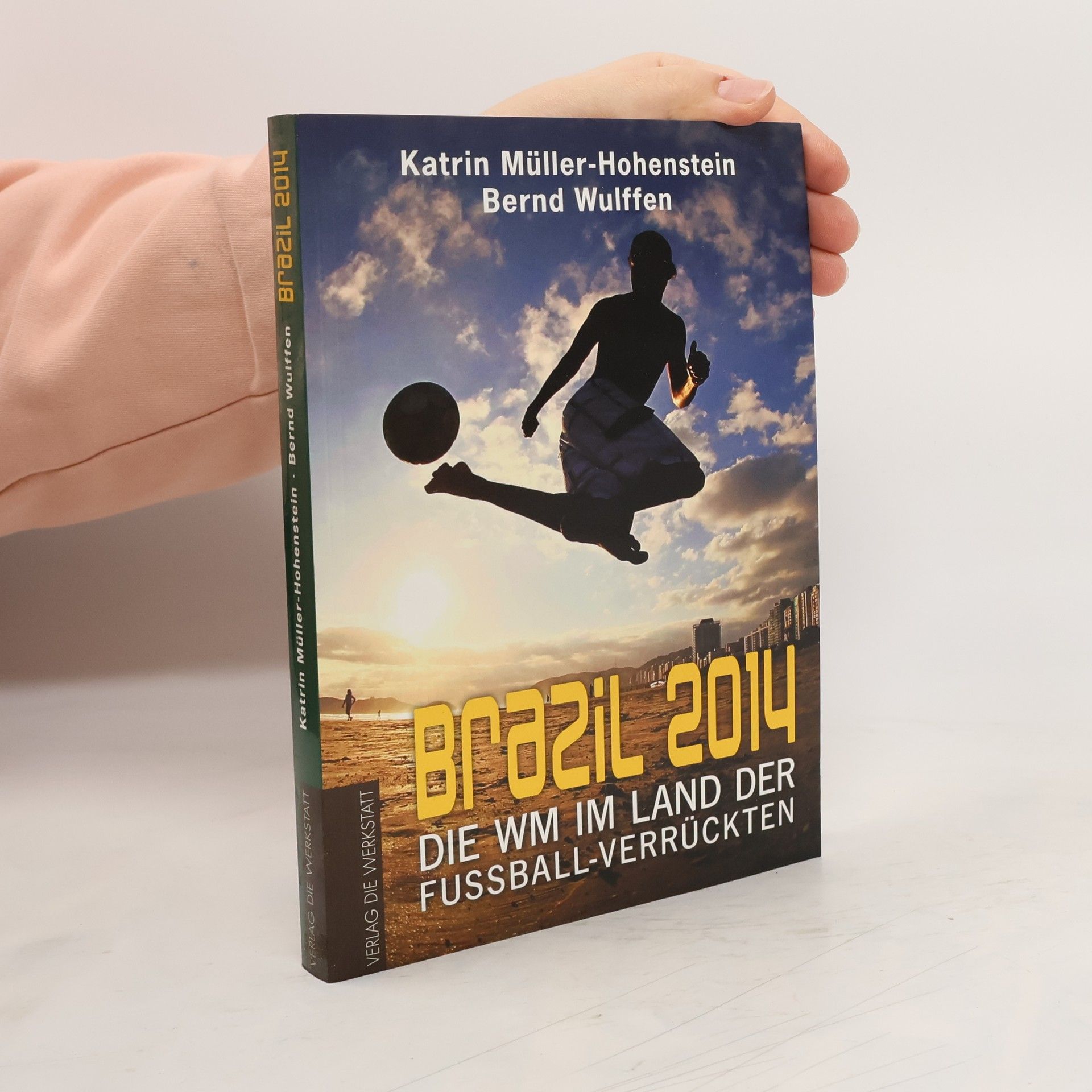

Brazil 2014

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

Brasilien ist Fußball: Das Spiel mit dem Ball besitzt dort einen überragenden Stellenwert. Katrin Müller-Hohenstein und Bernd Wulffen zeigen, wie eng in Brasilien Politik, Gesellschaft und nationales Selbstverständnis an den Fußball geknüpft sind. Sie erzählen die Geschichte des brasilianischen Fußballs von seinen Anfängen bis heute: den Import durch britische und deutsche Pioniere, die fünf WM-Triumphe, die legendären Stars, die großen Klubs, den erfolgreichen Frauenfußball und vieles mehr. Interviews mit Oliver Kahn und mit dem DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach sowie eine kleine Landeskunde mit Vorstellung aller Austragungsorte der WM 2014 runden das Buch ab.

Kinder psychisch kranker Eltern sind in vielfacher Weise von der Krankheit ihrer Eltern betroffen. Neben den Ängsten und Problemen, mit denen die Kinder im Alltag konfrontiert werden, sind sie einem erhöhten Risiko ausgesetzt, ebenso wie ihre Eltern zu erkranken. In der Fachöffentlichkeit stehen diese Kinder nach wie vor im Schatten. Sie geraten meist erst dann in das Blickfeld, wenn sie Verhaltensauffälligkeiten entwickelt haben oder bereits selber psychisch erkrankt sind. Dann wird deutlich, wie tief greifend diese Kinder von der Krankheit ihrer Eltern betroffen sind. An diesem Punkt angelangt, stellt sich dann oft die Frage, ob diese Kinder in ihren Familien bleiben können oder ob sie in einer Pflegefamilie oder Heim untergebracht werden müssen. Doch solche Situationen könne vermieden werden, wenn den Familien Hilfe angeboten und den erkrankten Eltern ihr Recht auf Krankheit deutlich gemacht würde, so dass sie sich trauen, mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen und nach Hilfe zu verlangen. Dieses Buch soll die Betroffenheit der Kinder aufzeigen. Zudem soll es beschreiben, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und wie die Kinder gestärkt werden können, so dass die negativen Auswirkungen der elterlichen Krankheit möglichst gering bleiben.