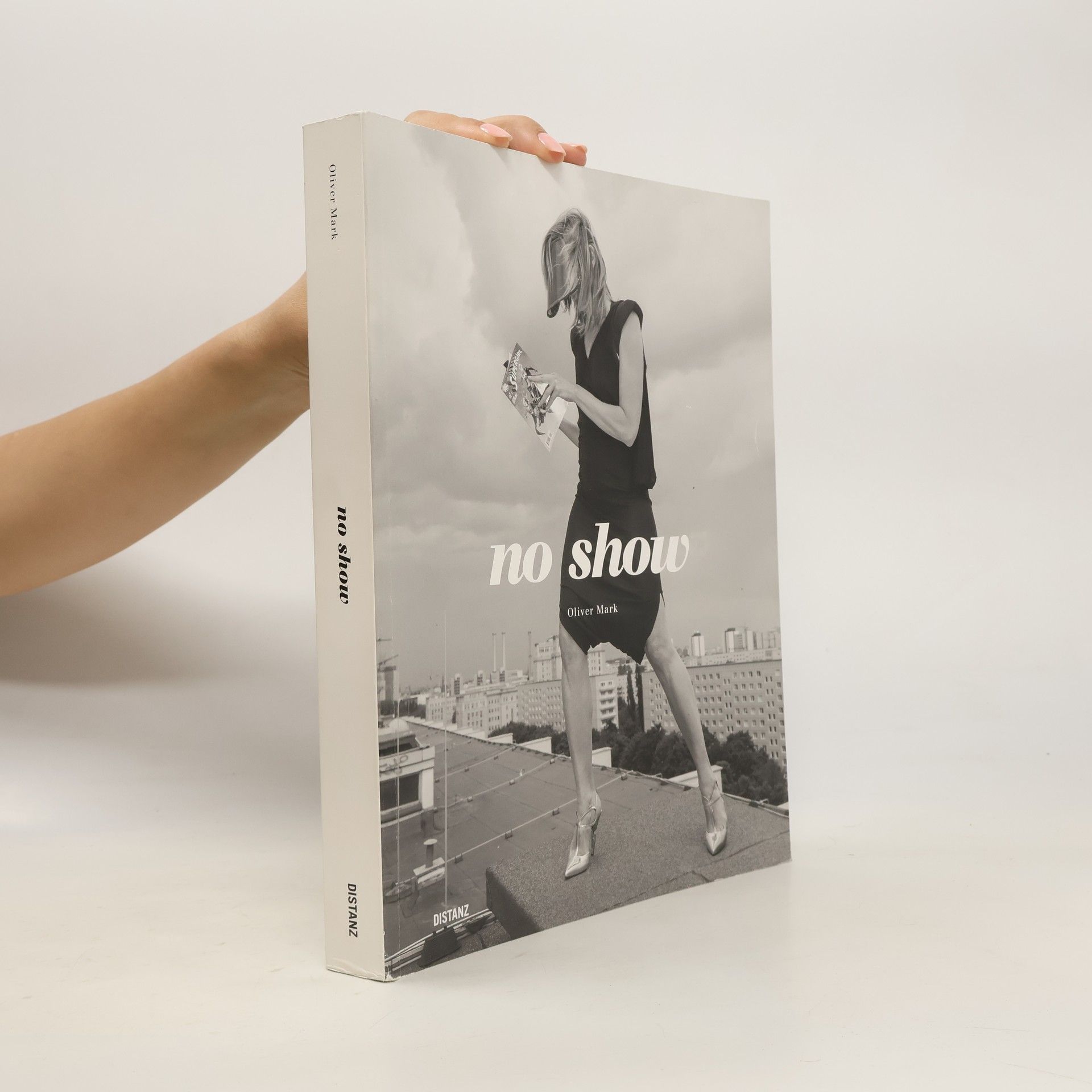

„Ein gutes Porträt fängt Energie ein...“ Oliver Mark (geb. 1963, lebt und arbeitet in Berlin) ist ein Meister der Menschenfotografie. Seine Porträts erzählen Geschichten von Verfremdung, sie arbeiten mit Überlagerung, Doppelung, Zersplitterung, Aufspaltung – und geben dabei oft mehr preis als gewollt, sowohl über die Porträtierten als auch über den Fotografen. Die exzellent inszenierten Momentaufnahmen analysieren das Subjekt minutiös und weisen ihm eine Rolle in der Gesellschaft zu. Mark ist ein Menschensammler, der immer den besonderen Moment erspürt. So hat er viele berühmte Persönlichkeiten mit seiner Kamera eingefangen: Schauspieler wie Cate Blanchett, Anthony Hopkins und Ben Kingsley, Regisseure, Musiker, Philosophen, Politiker wie Angela Merkel und Joachim Gauck, Designer, Mitglieder des Hochadels und vor allem bildende Künstler. no show blättert sich wie ein Who’s who der Kunstszene mit beeindruckenden Porträts von Fernando Botero, Louise Bourgeois, Richard Serra und Luc Tuymans bis zu Katharina Grosse, Isa Melsheimer, Douglas Gordon, Alicja Kwade und vielen anderen.

Mark-Oliver Rödel Bücher

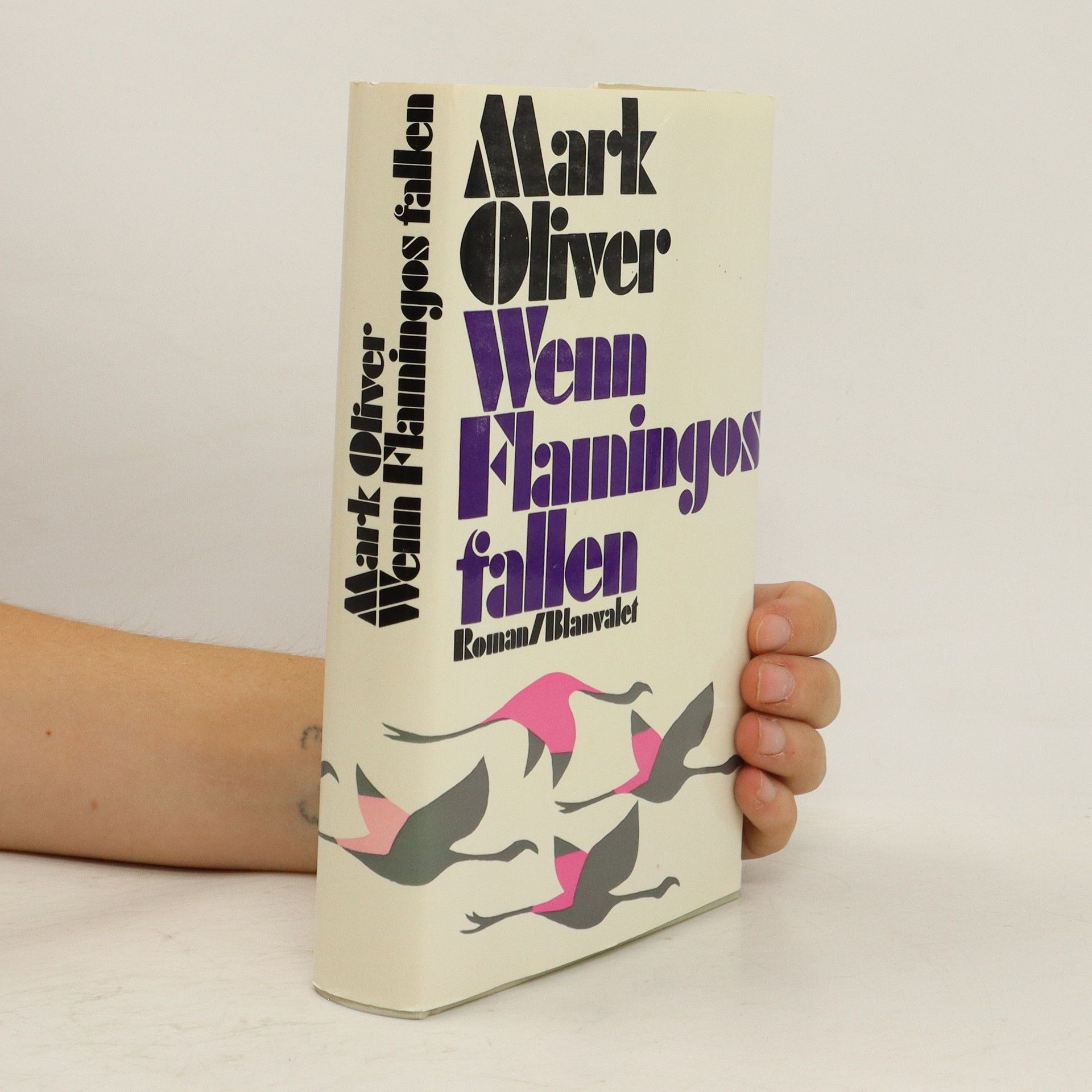

Wenn Flamingos fallen

- 329 Seiten

- 12 Lesestunden