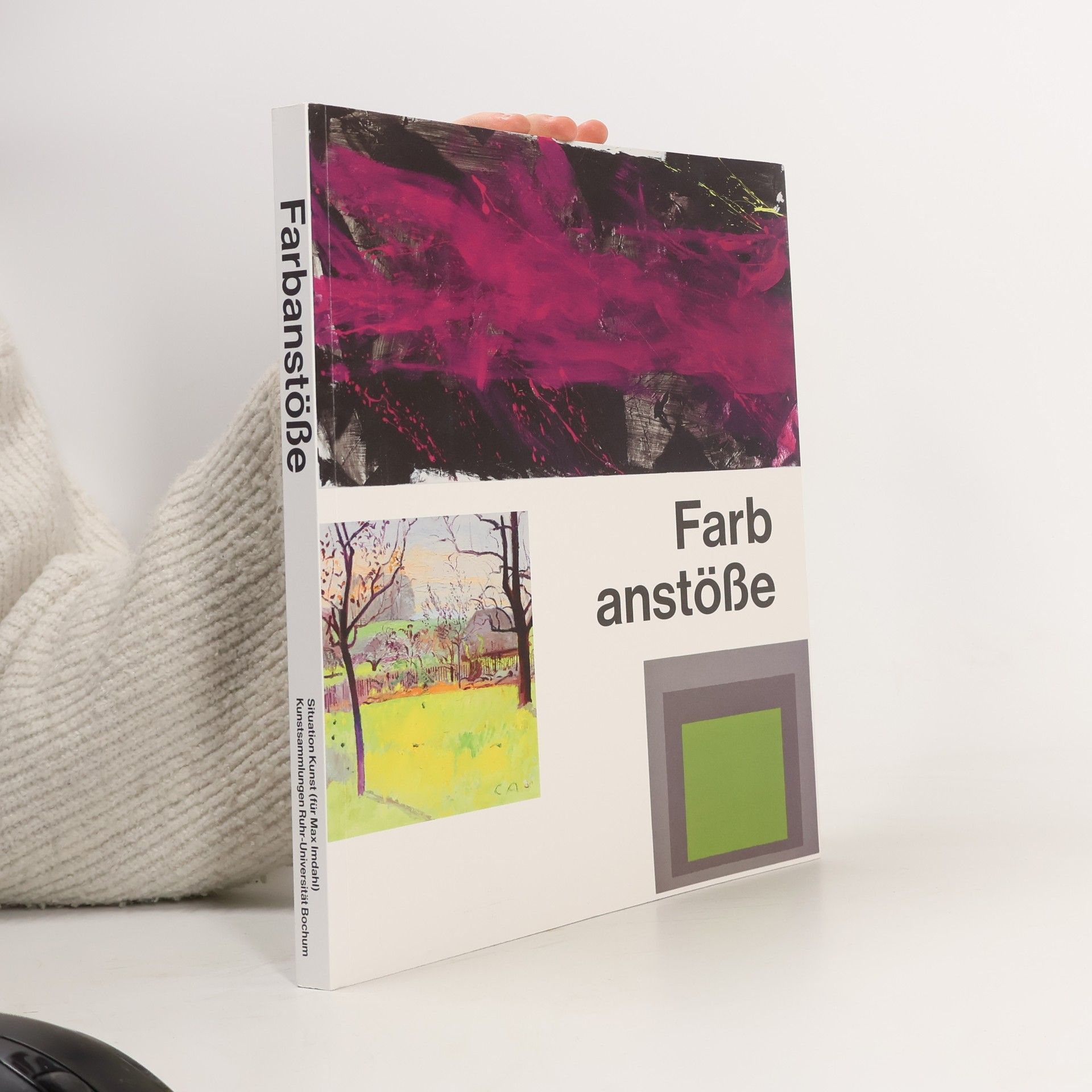

Aufbruch

Malerei und realer Raum. Ausstellungskatalog zu den Ausstellungen 2012 - 2013 in Bochum, Kaiserslautern, Berlin, Würzburg und Rostock.

- 280 Seiten

- 10 Lesestunden

Der Ausstellungskatalog dokumentiert die Ausstellungen 2012 - 2013 in Bochum, Kaiserslautern, Berlin, Würzburg und Rostock. Im Jahr 1949 durchbrach Lucio Fontana mit einem Locheisen die materielle Bildfläche, während Ellsworth Kelly in Paris sein erstes rahmenloses Bildobjekt schuf. Seit 1952 experimentierte François Morellet mit repetitiven Strukturen auf weißen Bildtafeln. Immer mehr Künstler in Europa und Amerika begannen, die Grenzen der gerahmten Bildfläche zu öffnen und den illusionären Bildraum durch den Bezug zum realen Raum zu ersetzen. Die Ausstellung "Aufbruch - Malerei und realer Raum" bietet einen Überblick über etwa 60 Werke, die den Fokus auf Künstlerinnen und Künstler legen, die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts die Geschlossenheit des Bildes aufbrachen. Die Präsentation ist nicht nach kunsthistorischen Richtungen gegliedert, sondern zeigt verschiedene Strategien zur Öffnung des Bildes. Kontrastierende Farbenergien und konkrete Materialien brechen die Konsistenz des Bildes auf, während dynamische Formen den Eindruck der Geschlossenheit überwinden. Künstler wie François Morellet und Robert Mangold unterlaufen einheitliche Bildauffassungen, während andere, wie Leon Polk Smith und Frank Stella, selbständige Bildteile schaffen, die den Raum des Betrachters durchdringen. Diese Werke präsentieren sich selbst und transformieren die traditionelle Malerei in Bewegung und unmittelbare Erfahrung.