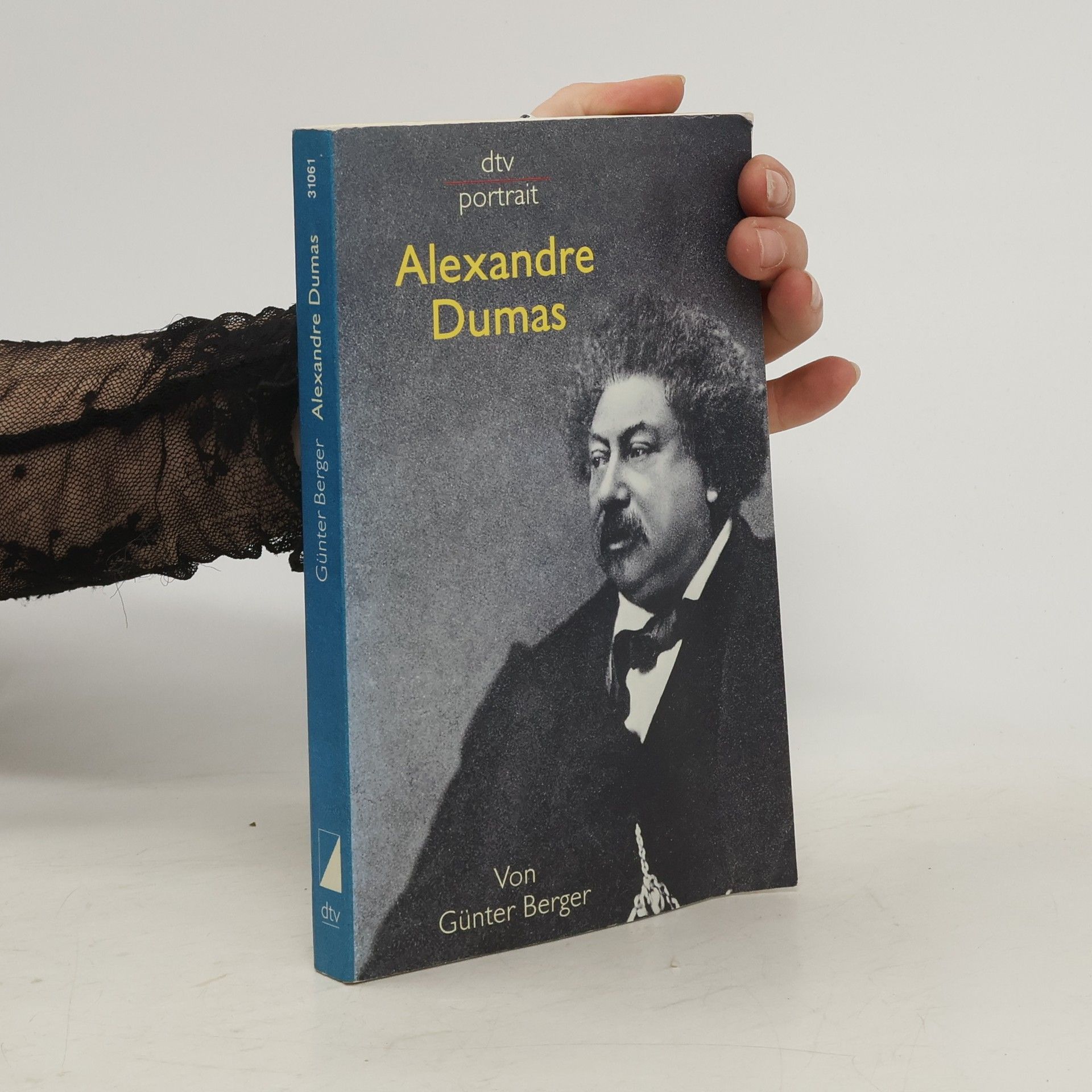

Alexandre Dumas

- 191 Seiten

- 7 Lesestunden

200. Geburtstag am 24. Juli 2002 Alexandre Dumas der Ältere (1802-1870), Verfasser unter anderem der Bestseller „Die drei Musketiere“ und „Der Graf von Monte Christo“, Schöpfer literarischer Mythen, Lebemann und Geschäftsmann, war der Prototyp des freien marktorientierten Schriftstellers und ist bis heute der meistgelesene französische Autor in Deutschland. Wir kennen ihn als unerschrockenen Freund der Tafel und unermüdlichen Schürzenjäger, als Liebhaber schneller Pferde und Boote, als Verschwender, der ein Vermögen in Palast und Theater investiert, doch ebenso großzügig Garibaldis Revolution unterstützte. Und natürlich kennen wir ihn als Schöpfer literarischer Mythen von D'Artagnan bis Monte Christo, deren Überleben buchstäblich alle Medien vom Buch zum Film, vom Comic zum Theater bis hin zum Werbespot garantieren. Doch ebenso lohnend ist es, den rastlosen Erfinder literarischer Serienfertigung, den Theaterreformer, Reiseschriftsteller - und auch den bis in die jüngste Vergangenheit wegen seiner kreolischen Ahnen rassistisch verunglimpften Autor kennenzulernen.