Kreativität

Lektüren von Rilkes ›Duineser Elegien‹

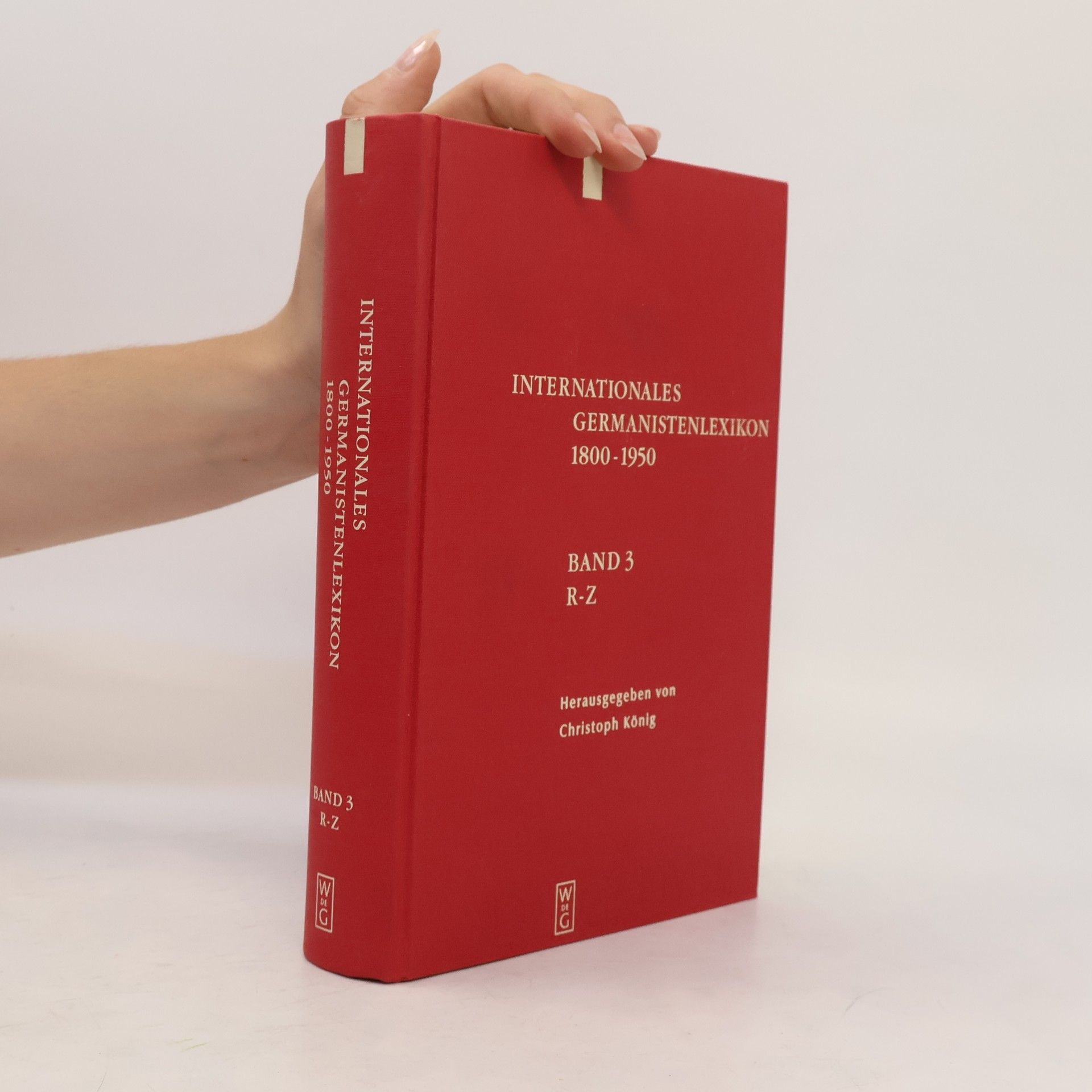

Rilke schrieb seinen Gedichtzyklus »Duineser Elegien« in dem langen Jahrzehnt von 1912 bis 1922. Ein Werkkomplex entstand, der die zehn großen, kanonisch gewordenen Elegien umfasst und ebenso »Fragmentarisches« – so nannte Rilke einen zweiten Band, der mit dem Zyklus im Jahr 1923 erscheinen sollte. Dazu kam es freilich nicht. Die Lektüren von Christoph König gelten allen Gedichten des Zyklus und des Fragmentarischen jeweils individuell. Sie entfalten den Werkkomplex unter dem Gesichtspunkt der „Kreativität“. Die Frage lautet: Welches sind die Bedingungen, die die Gedichte jeweils möglich machen? Eine Wiegebewegung zwischen Zauberei und Redlichkeit zeigt sich, die die großen Themen Liebe, Tod, Krankheit und vor allem Kunst erfasst. Diese Redlichkeit besteht in der Skepsis, die sich stets durchsetzt - die Gedichte wissen, dass sie von etwas Transzendentem nur träumen, es aber nicht fassen können. So bleibt dem Dichter allein die Gedankenarbeit in der Sprache. - Ein Epilog zur Kritik der Überwältigung beschließt die Lektüren. Das Buch bildet mit seinen Interpretationen das Gegenstück zum ersten, von Christoph König herausgegebenen Band der neuen historisch-kritischen Ausgabe der „Werke“ Rilkes, der die „Duineser Elegien und die zugehörigen Gedichte enthält.