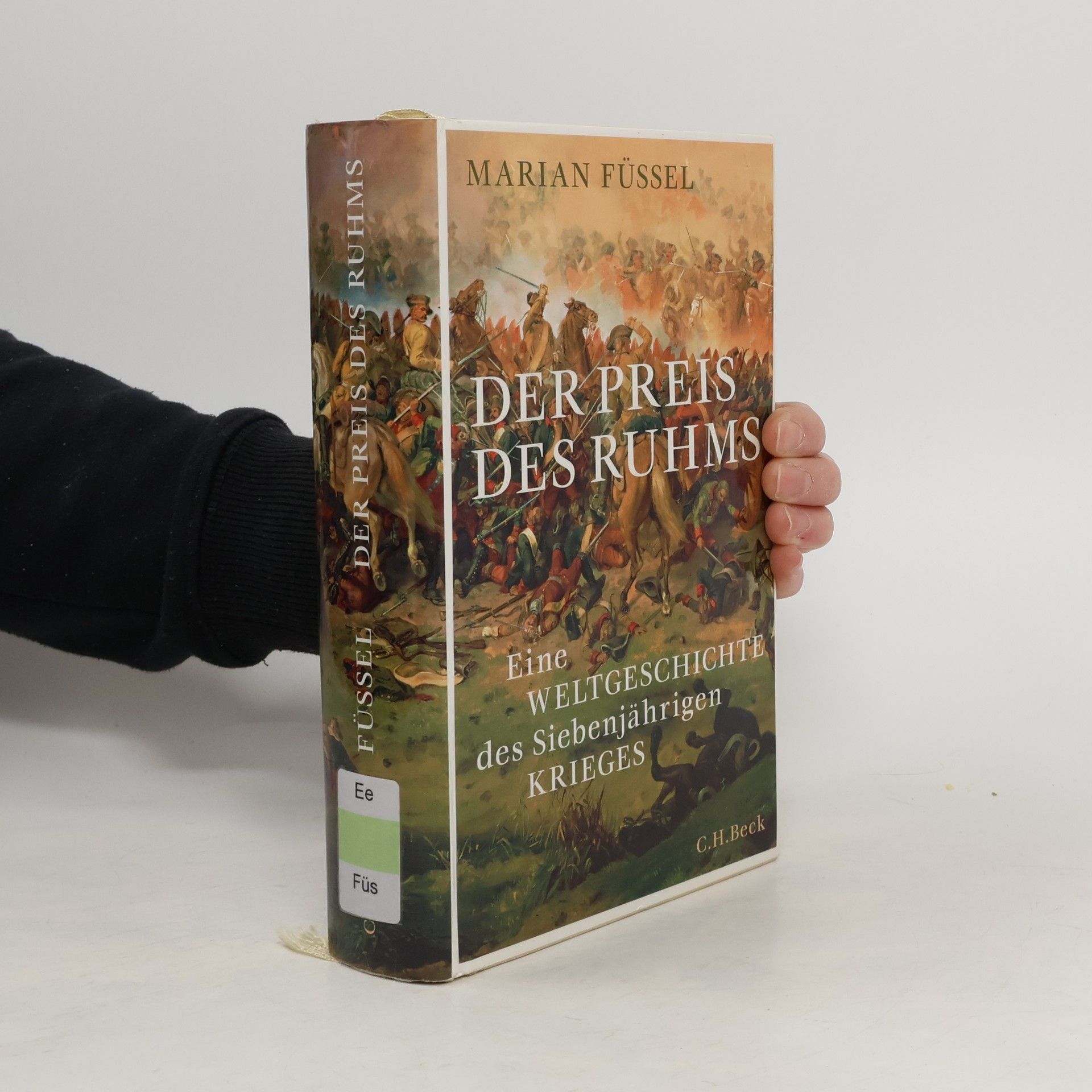

Der Siebenjährige Krieg

Ein Weltkrieg im 18. Jahrhundert

Marian Füssel bietet eine informative und gut lesbare Darstellung der Geschichte des Siebenjährigen Krieges (1756 - 1763). Vom Preußen Friedrichs des Großen über das britische Empire bis hin zu den Indianern Nordamerikas werden die unterschiedlichen Akteure vorgestellt, ihre Interessen erläutert und die Ursachen jedes frühmodernen Weltkrieges erhellt. Der Autor skizziert die militärischen Allianzen, erläutert wichtige Schlachten und erklärt die Friedensschlüsse von Paris und Hubertusburg. Ein Ausblick auf die globalen Folgen und die erinnerungsgeschichtliche Bedeutung diese Krieges beschließt den Band.