Mit guten Gründen gilt das Hörspiel als die literarische Leitgattung der fünfziger Jahre.0Mit der Entwicklung zum Massenmedium bietet das Radio dem Hörspiel ungeahnte Möglichkeiten. Die Rundfunkanstalten richten mit jeweils anderen Anforderungen und Publikumsrücksichten wöchentliche Sendezeiten ein, zu denen sich die Hörerinnen und Hörer vor den Apparaten versammeln. 0Der große Bedarf schafft lukrative Verdienstmöglichkeiten. Vieles wird rasch geschrieben und ebenso rasch versendet. Das Genre erlebt eine Ausdifferenzierung. Es entstehen essayistische Features und reportageartige Hörfolgen, erzählerische Werke und Theaterstücke werden funkdramaturgisch aufbereitet und umgesetzt. Das ästhetische Ideal ist die 'funkische' Form. Im Zentrum steht das Wort, die Personenrede ersetzt die gestische Handlung, Geräusche bilden die Kulisse. 0Der Band bringt Beiträge zur Programmgestaltung der Sender, zur Hörerforschung, zu den vorrangigen Sujets und ihrem Aktualitätsbezug, zu Inszenierungspraktiken. 0Monografische Aufsätze befassen sich mit Hörspielen von u. a. Ingeborg Bachmann, Friedrich Dürrenmatt, Günter Eich, Max Frisch, Inge und Heiner Müller (Arno Schmidts "Nachtprogramme") und mit dem "Hörspielpapst" Heinz Schwitzke

Günter Häntzschel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Deutschsprachige buchkultur der 1950er Jahre

Fiktionale Literatur in Quellen, Analysen und Interpretationen

- 290 Seiten

- 11 Lesestunden

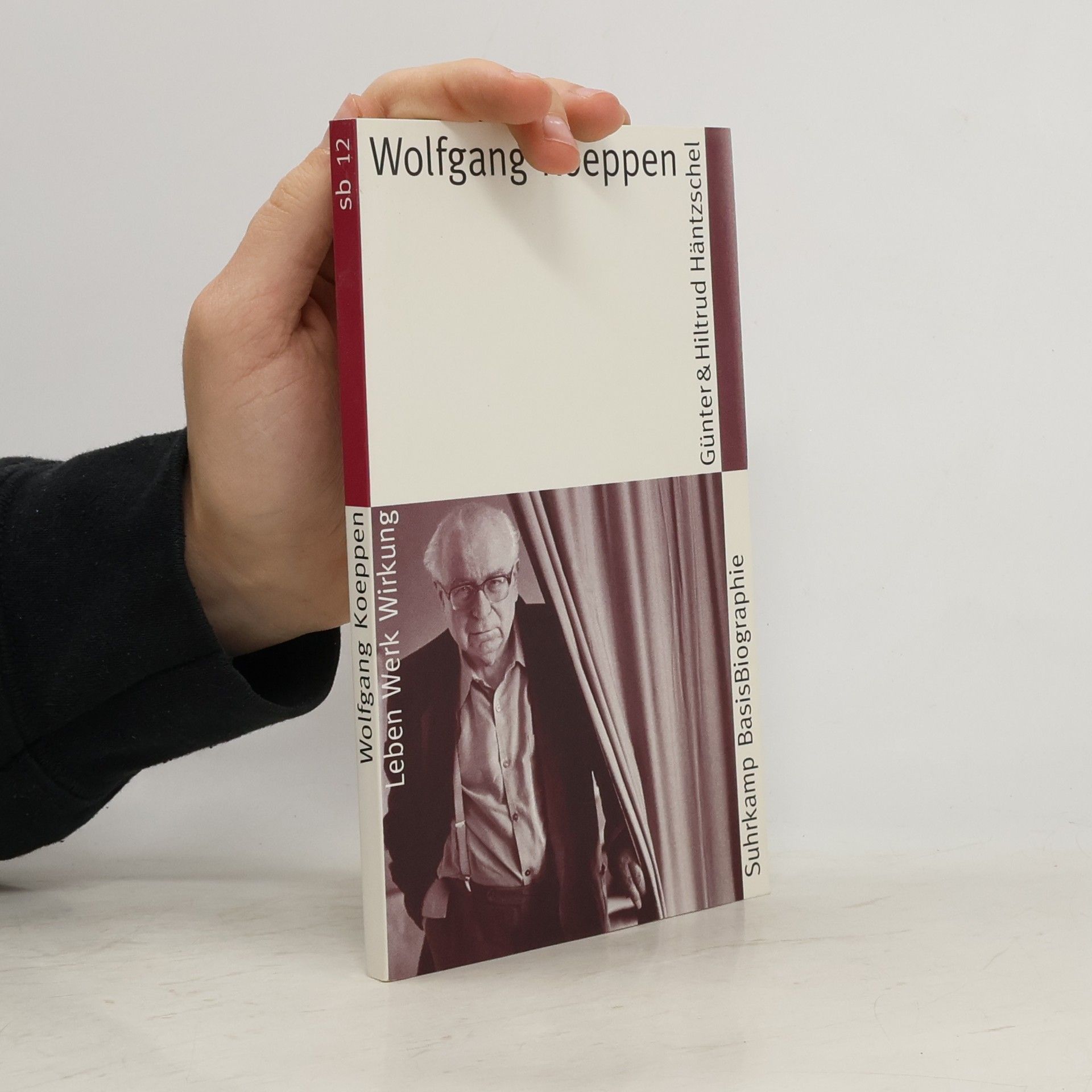

»Ich lebe in einem Roman, und das mindert meinen Willen, ihn zu schreiben.«Er kam, schrieb – und schwieg: Seine Nachkriegsromane Tauben im Gras, Das Treibhaus und Der Tod in Rom machten Wolfgang Koeppen zu einem Giganten der bundesrepublikanischen Literatur, seine ungeschriebenen und unvollendeten Werke zu ihrem größten Mythos. Wirklichkeit und Dichtung, Erfolg und Scheitern – in Koeppens Lebensroman war das eine immer mit dem anderen verschränkt.

Gedichte und Interpretationen Diese siebenbändige Interpretationssammlung in historischer Folge - von der Renaissance bis zur Gegenwart - soll allen interessierten Lesern Zugang zu einzelnen Gedichten und lyrischen Epochen öffnen. Die Auswahl der Texte und ihre Deutung sind so angelegt, daß die jeweils epochenspezifischen Formen und Themen an repräsentativen Beispielen vorgeführt werden und eine verläßliche Abfolge zu einer Geschichte der deutschen Lyrik sich ergibt.