Kurt Dröge Bücher

Das Volkskundliche Archiv für Pommern und Karl Kaiser

- 124 Seiten

- 5 Lesestunden

Das Buch beleuchtet die Gründung des Volkskundlichen Archivs für Pommern in Greifswald vor hundert Jahren und die umfangreiche Sammlung von Materialien, die in den 1930er Jahren entstand. Durch Literaturauswertungen und Umfragen wurden zentrale Aspekte des Lebens und Glaubens der Bevölkerung dokumentiert, wobei der Fokus auf Bräuchen, Volkserzählungen sowie Liedern und Tänzen lag. Die Veröffentlichung bietet einen wertvollen Einblick in die kulturelle Identität und Traditionen Pommerns.

Als im Jahr 1925 eine kleine Buchreihe Die goldenen Bücher im Berliner Verlag Morawe & Scheffelt erschien, reihte sie sich ein in die verlegerischen Versuche, klassische deutsche Literatur in bebilderten, sogenannten wohlfeilen Volksausgaben zu verbreiten. In der Reihe erschienen nur zehn Bücher, die von dem Zeichner Hugo Wilkens gestaltet und illustriert wurden. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihres Anspruchs, die goldenen und damit gemeint: wertvollsten Bücher ihres Metiers zu präsentieren, blieb die Reihe relativ erfolglos, wie auch zahlreiche vergleichbare Unternehmungen einer ästhetisierenden Popularisierung von belletristischer Literatur. Die Darstellung zeichnet die Geschichte der Buchreihe und ihres Verlages nach und nimmt den Illustrator Wilkens mit seinem auch über die Buchreihe hinausgehenden Werk in den Blick.

Die heimat- und später volkskundliche Lehrerbildung hat bei der Institutionalisierung des Faches Volkskunde in Universitäten eine gewisse Rolle gespielt. Als die Nationalsozialisten aus den Pädagogischen Akademien, die auf die Lehrerseminare gefolgt waren, Hochschulen für Lehrerbildung machten, eröffneten sie damit neue Berufsfelder besonders für Volkskundler. In Lauenburg im ostpommerschen 'Grenzland' war Heinz Diewerge von 1937 bis 1939 als 'volkskundlicher Lehrerbildner' tätig und suchte Lehre und Forschung zu verbinden. Am Beispiel seines Lebenslaufes und Berufsweges zwischen Greifswald, Riga, Berlin und Lauenburg wird die kurze Geschichte der Hochschulen für Lehrerbildung geschildert. Auch Aspekte einer Etablierung der Volkskunde im Nationalsozialismus kommen in den Blick. Den Rahmen der Betrachtung bildet die Entwicklung der volkskundlichen Regionalforschung im historischen Pommern bis 1945 mit dem Volkskundlichen Archiv für Pommern in Greifswald, dessen Bestände kürzlich wiederaufgefunden worden sind.

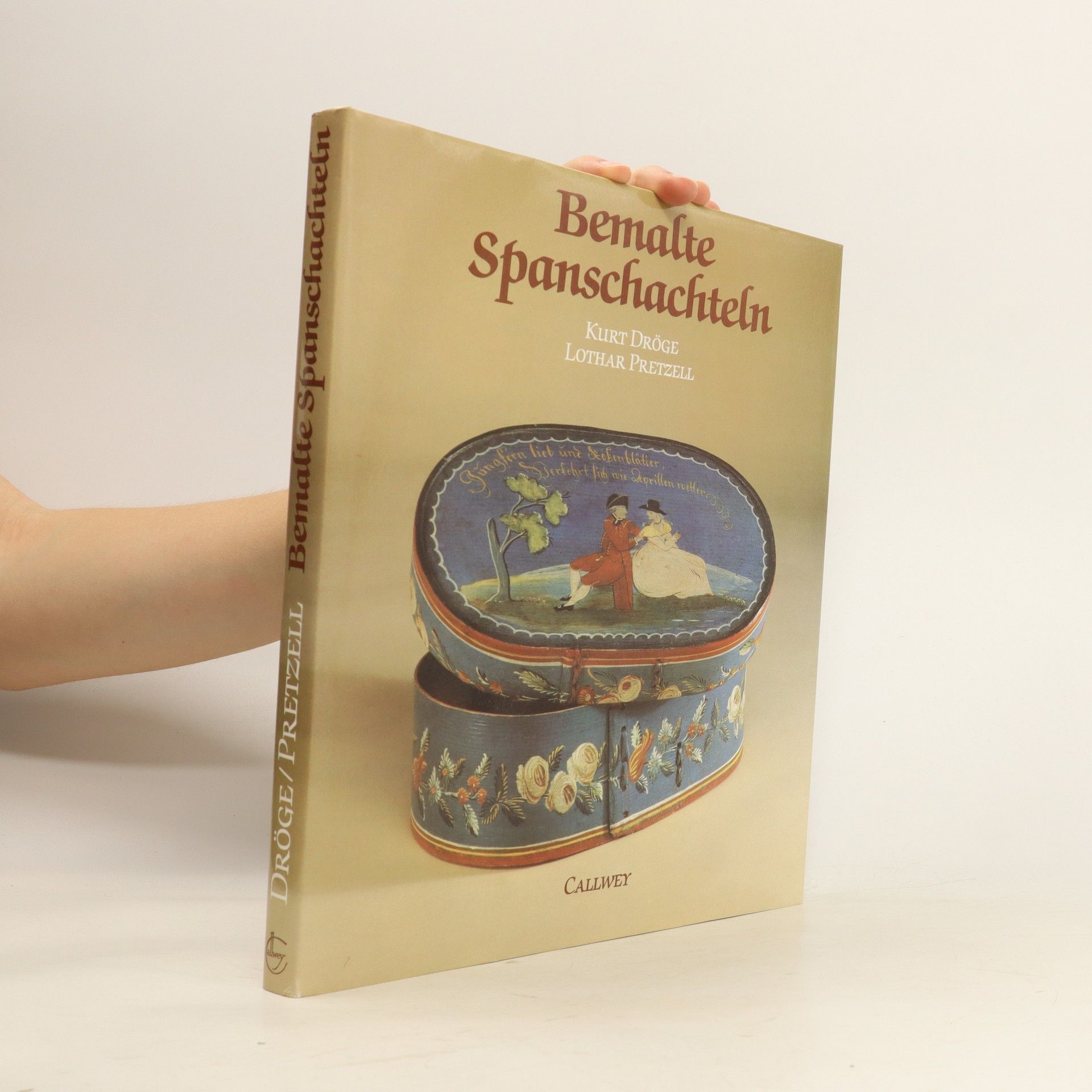

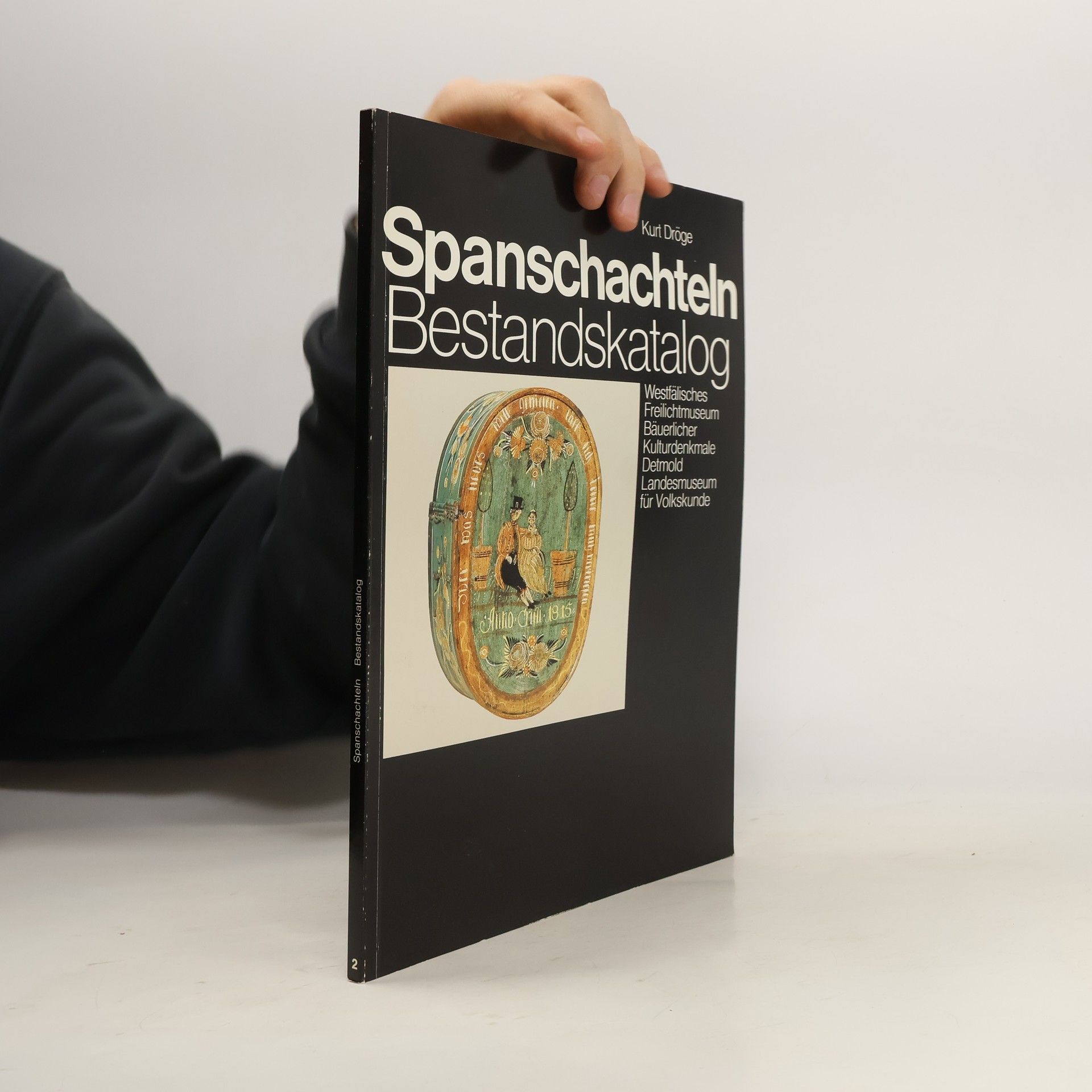

Spanschachteln

Sammler und Sammlungen

Mit dem vorliegenden kleinen Sammelband, der eine gleichbetitelte Ausstellung begleitet, wird ein Thema wiederaufgegriffen, das zwar zu den traditionell behandelten Inhalten historisch-volkskundlicher Sachgutforschung gehört, aber aus dem Blickwinkel geraten ist: die Spanschachtel, insbesondere dekorierte, bemalte Exemplare dieser Gattung. Die Beiträge dieses Bandes versuchen, den Forschungsbestand zur historischen Spanschachtel zu resümieren, an verschiedenen Stellen neue Erkenntnisse zu einzelnen Stücken, zur Herkunft von und zum Umgang mit Spanschachteln zu vermitteln und gleichsam nebenbei erneut die Richtung aufzuzeigen, in denen unbedingt weitere historisch-archivalische Recherchen ansetzen sollten. Im Mittelpunkt des Buches steht aber die Vorstellung von mehreren Sammlern und Sammlungen von Spanschachteln, die hauptsächlich in Nordwestdeutschland vorzufinden sind, und damit die Beschäftigung mit dem Phänomen des Sammlers von solchen Objekten überhaupt, sowohl seitens der Museen als auch durch sammelbegeisterte Privatpersonen.