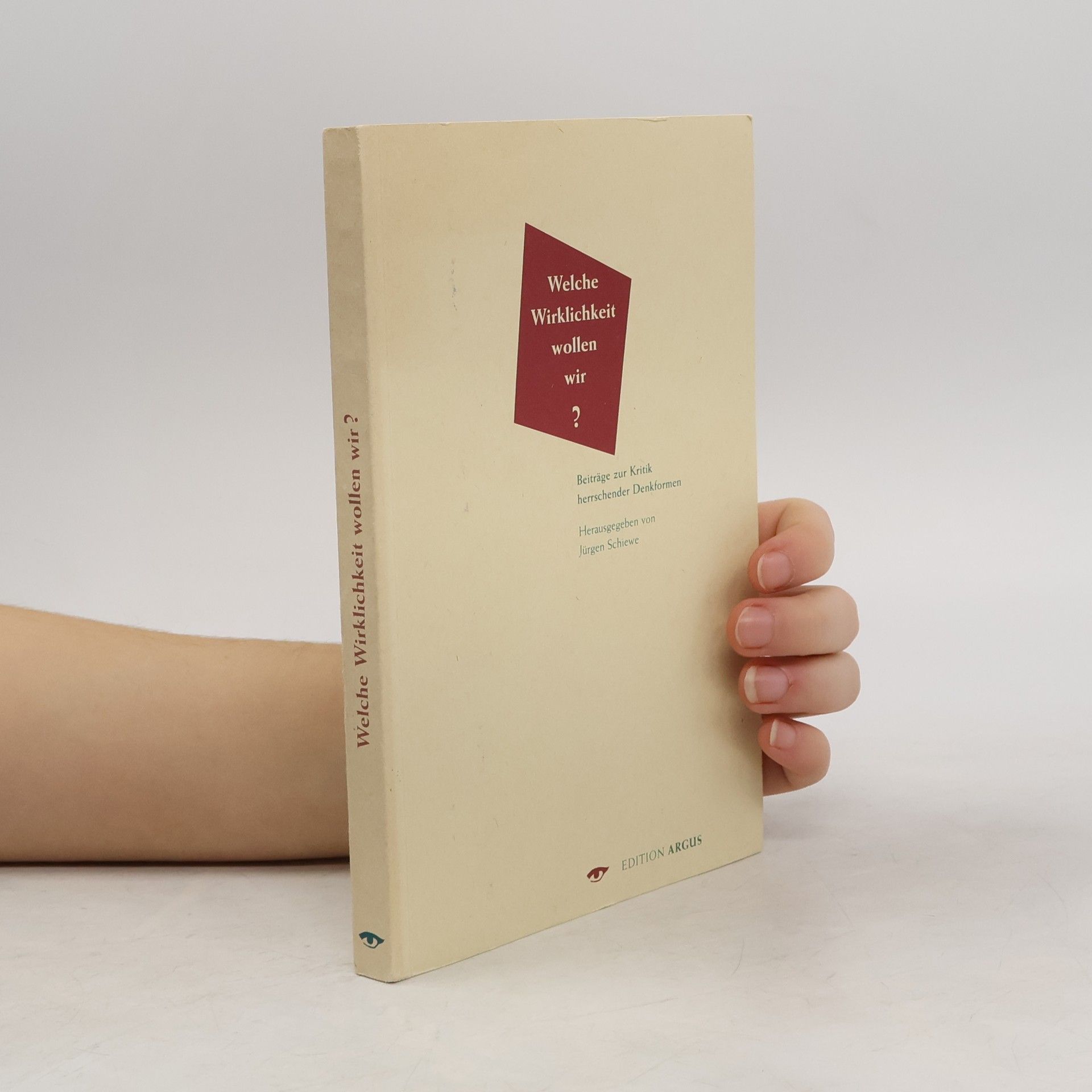

Texte zur Sprachkritik und Sprachreflexion

- 280 Seiten

- 10 Lesestunden

Der Sprachkritik geht es zum einen um den richtigen Gebrauch der Sprache: Während man früher nach festen Regeln suchte, wie Sprache richtig zu gebrauchen sei, wollen heutige Wissenschaftler vor allem beschreiben, welche Normen sich im täglichen Gebrauch herausbilden. Zum anderen haben sich Sprachkritiker mit der grundsätzlichen Frage befasst, wie die Kategorien der Sprache unsere Wahrnehmung und unser Weltbild beeinflussen – und unser Weltbild wiederum die Sprache. Dieser Band versammelt zentrale Texte von Platon und Cicero über Herder und Wilhelm von Humboldt bis zu Nietzsche und Adorno.