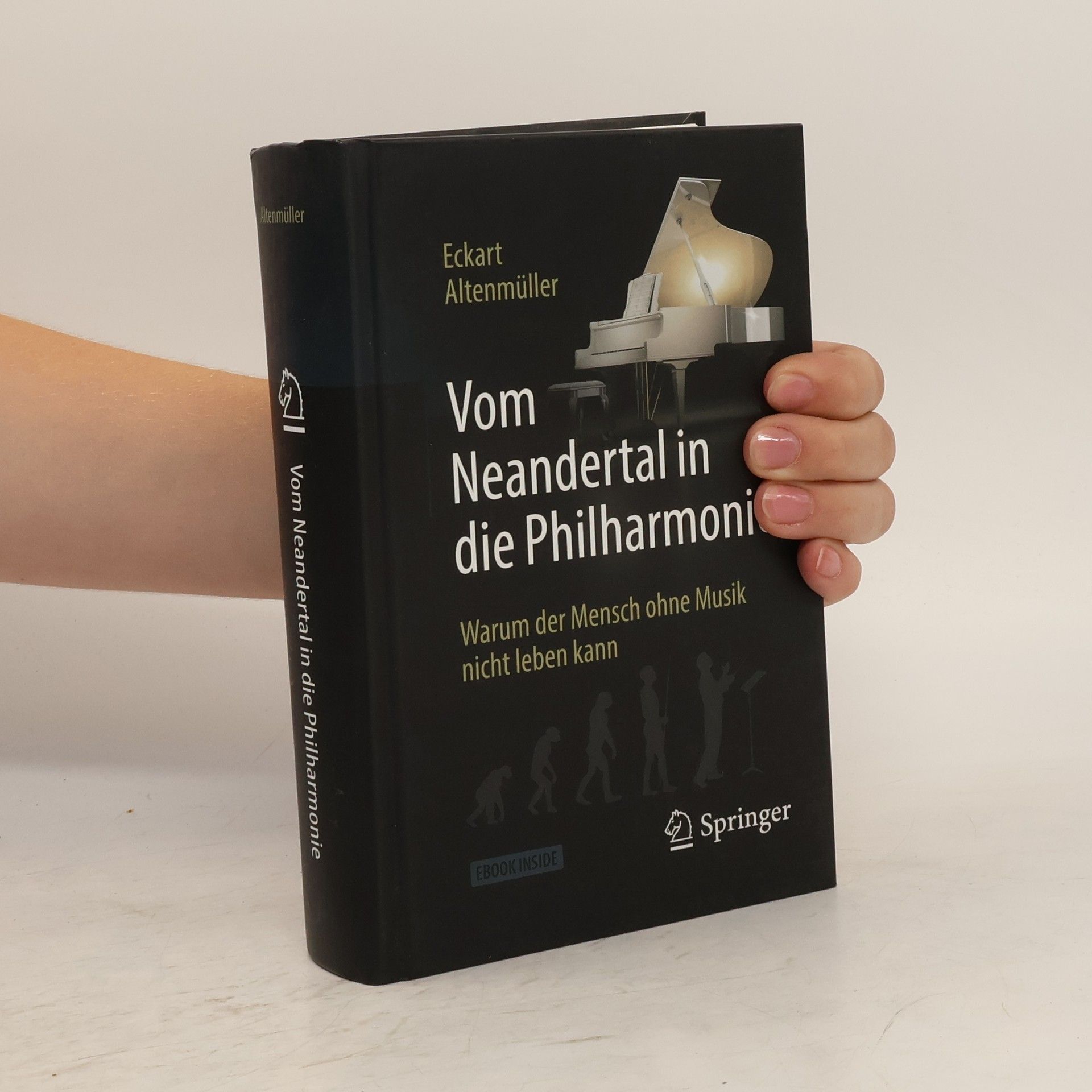

Vom Neandertal in die Philharmonie

Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann

- 511 Seiten

- 18 Lesestunden

Warum haben wir Menschen Musik? Wie entfaltet Musik ihre Wirkung? Was geht dabei in unserem Gehirn vor? Fördert Musik die Intelligenz? Dient sie dem Gruppenzusammenhalt? Teilt Musik Emotionen mit? Dieses Buch erklärt die zahlreichen Wirkungen von Musik auf Fühlen und Denken, auf die Organisation von Gruppen sowie auf unsere körperliche und geistige Gesundheit. Im ersten Teil des Werkes werden die evolutionären Grundlagen der Musikwahrnehmung und des Musizierens dargestellt. Die faszinierenden neuen Erkenntnisse zu den positiven, aber auch den negativen Auswirkungen intensiven Musizierens auf das Nervensystem werden in den folgenden Kapiteln geschildert. Glücklicherweise macht Musik nur selten krank – viel wichtiger sind die bislang noch gar nicht ausgeschöpften heilenden Potenziale und die große Macht der positiven Emotionen, die durch Musik ausgelöst werden. Mit diesen erfreulichen und zukunftsweisenden Aspekten schließt das Buch, das jeden ansprechen wird, der eine Liebe zur Musik empfindet, sei es als Musizierender oder als Hörer.