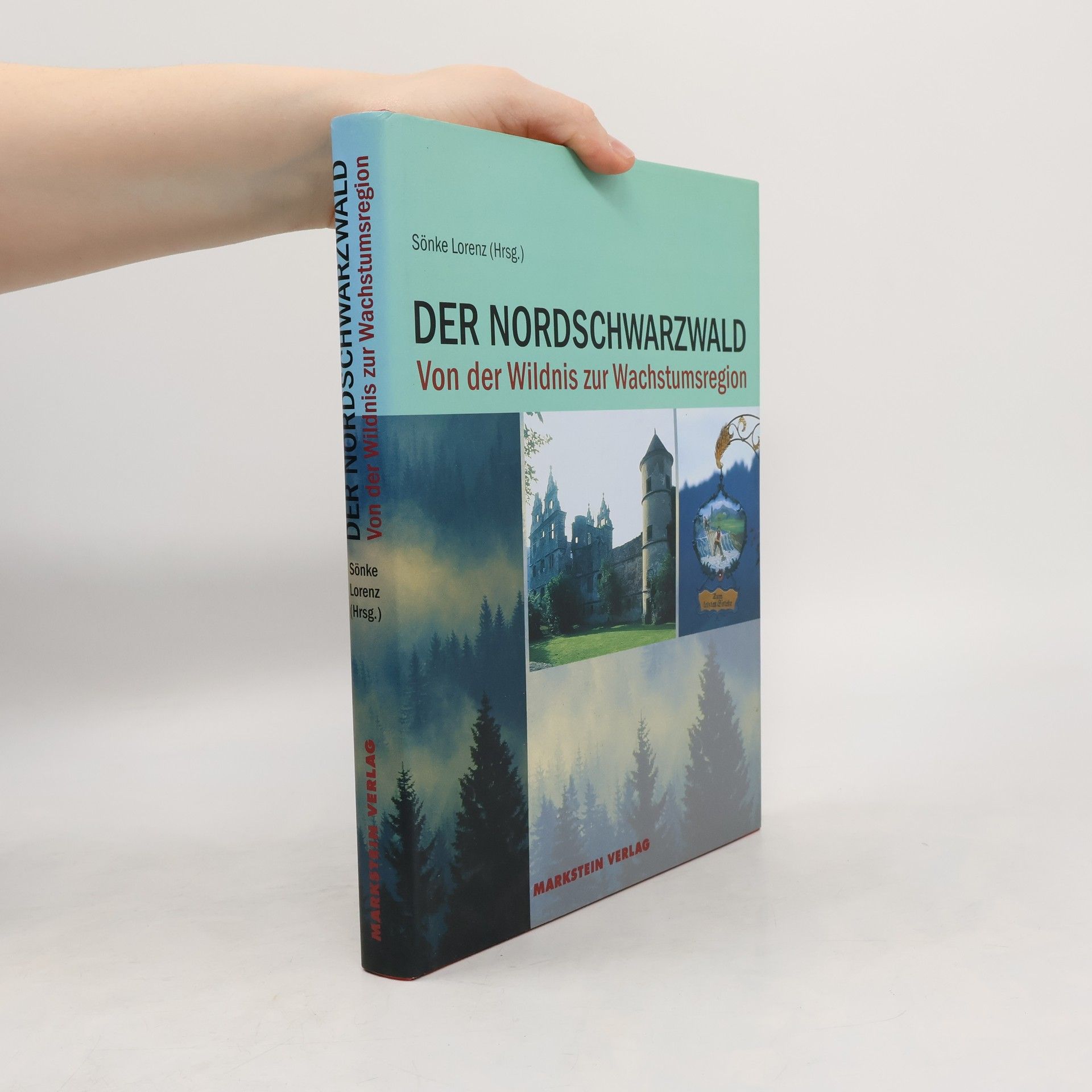

Der Nordschwarzwald

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Der Nordschwarzwald ist eine ganz besondere Natur- und Kulturregion, geprägt durch seinen dichten Tannenwald. Geschichte und Kultur, Wirtschaft und Tradition, Glauben, Märchen und Mythen - alles bezieht sich auf diesen Wald.§Die historische Entwicklung des Nordschwarzwaldes, seine Vielseitigkeit und Eigenart vorzustellen, ist das Ziel dieses Buches. Eine Fülle bislang unbekannter Informationen aus den bereichen Wirtschaft und Kultur, Geographie und Geologie wurden zusammengetragen und unterhaltsam aufbereitet. Viele Details über die Lebensbedingungen der Menschen in den verschiedenen Jahrhunderten bis heute werden beschrieben und illustriert durch zahlreiche noch unveröffentlichte Bilder. Enstanden ist eine facettenreiche und lebendige Kulturgeschichte des Nordschwarzwalds, die erstmals wissenschaftlich fundiert die gesamte Region - den württembergischen und den badischen Teil - darstellt.