Bürgerliches Recht und Ordnung treffen während der Bayreuther Festspiele auf den Straßenkrieg von Skins, die sich Haßkappen nennen, und auf die neue Welt der Berechenbarkeiten durch Cyberspace und Wirklichkeits-Engineering. Die Welten geraten durcheinander, die Wirklichkeit kippt vor und zurück auf der Zeitachse. Der Anführer der Haßkappen wird zum Golem von Prag, der im 17. Jahrhundert durch magische Kraft von jenem Rabbi Löw erschaffen worden sein soll, in dem Scholem den Urheber der angewandten Mathematik sieht, die den Golem unserer Tage, den Computer, hervorgebracht hat. Beide, der alte wie der neue Golem, haben die Möglichkeit, der Kontrolle ihres Schöpfers zu entkommen und zerstörerische Fähigkeiten zu entfalten. Das Festspielhaus wird von den Haßkappen in Brand gesetzt. Götterdämmerung der alten Welt oder World War Threeeeeeee? Keine überlebenden und keine Toten. Nur zwei Menschen sind übrig, finden eine gemeinsame Sprache, die sonst keiner versteht und die zu nichts oder weiß Gott wohin führt. Der Golem in Bayreuth (Text :Ulla Berkéwicz, Musik: Lesch Schmidt) ist ein Musiktheaterspiel, das die Tradition des Schiffbauerdammtheaters mit neuen Mitteln weiterzuführen sucht. Crossing over, Pop into Classic.

Ulla Unseld-Berkéwicz Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Zimzum

- 121 Seiten

- 5 Lesestunden

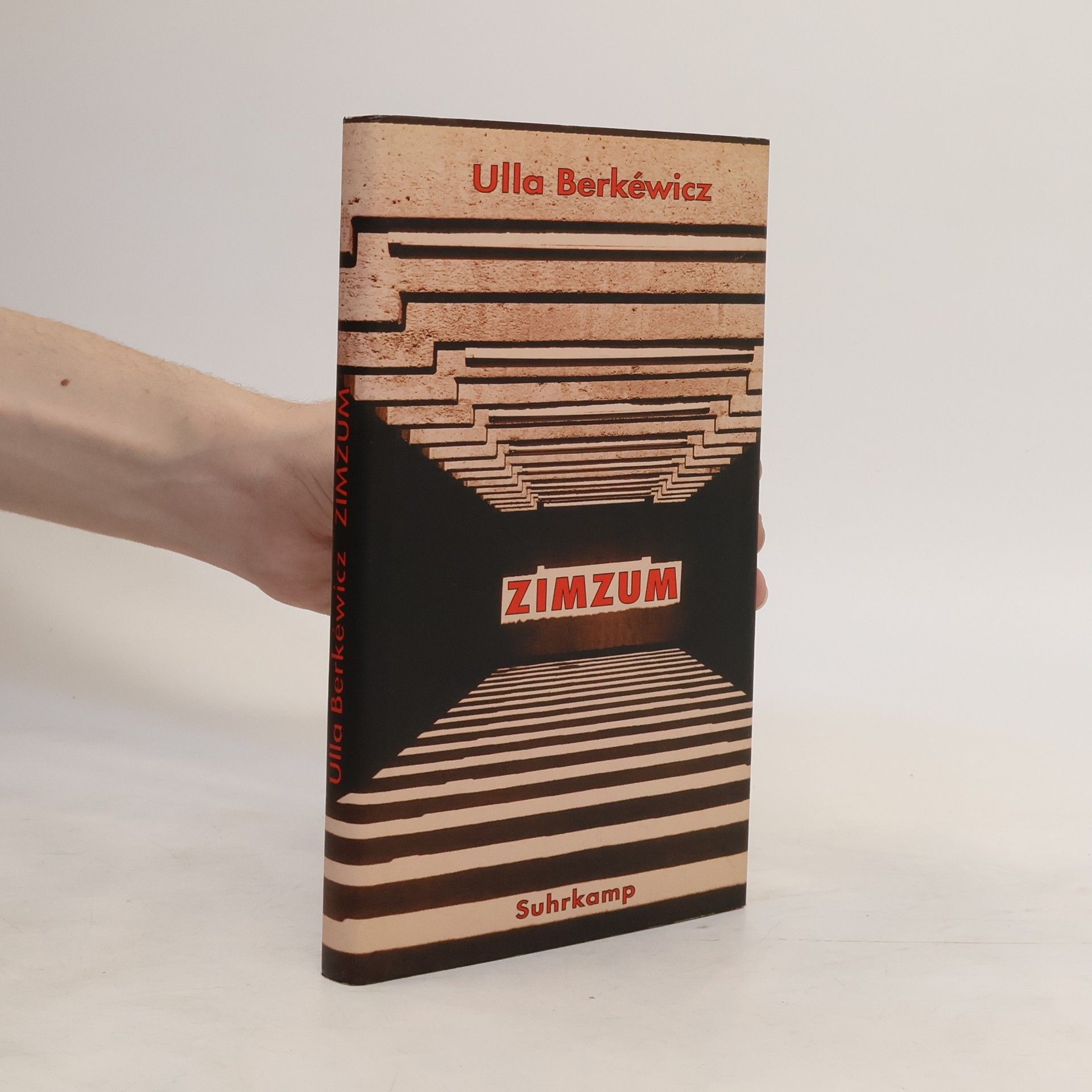

Ein Platz, Cafes und Bars, Tische und Stühle auf den Trottoirs. Leute, Autos, Kreisverkehr. Happy Hour, die Stunde nach dem Strand und vor dem Essen. Leute sitzen zusammen, reden, trinken, Urlaubstage auf einer spanischen Insel, Horror vacui, die Leere, voll und fett . Wer sind die sechs Leute, die da reden? Freunde derer, die sie beobachtet? Oder erfundene Figuren derer, die sie erzählt? Spiegelbilder von denen, die unseren Alltag besetzen und sich gegen die innere Leere alles einverleiben, von Vitamin Koks bis Vitamin Dirt? Während die Erzählerin Szene um Szene beobachtet, gerät sie immer tiefer in innere Existenzmuster hinein. Aus freigelegten Tiefenschichten steigt ein Blick auf die Welt nach oben, der keine Schranken kennt.

Ich werde dir erklären, hat Leo mir gesagt: Adam und Eva waren einst in einem Körper vereint, der Mensch, den Gott gemacht hat. Wenn die Liebe zwischen zwei Menschen kommt, hat sie die Funktion von Leim, und sie können eins werden, wie Adam. Wenn ihre Gedanken nicht abweichen, hält der Kleister, und sie haben das Paradies auf Erden. Der Mythos von der großen Liebe existiert seit jeher, ein Zustand, in dem Freude und Schmerz in Harmonie aufgehoben sind. Doch es gibt auch Zweifel und Skepsis, ob dieser Traum wahr werden kann. Die junge Protagonistin, eine Schauspielerin in Hamburg, lebt in einer kalten, nassen Stadt und spielt auf der Bühne, was ihr durch den Kopf geht. Sie wartet auf den Einen, den sie sucht, und sieht alles im Licht dieser Vision, die sie zur Fremden macht. Sie fragt sich, wann er endlich kommt und ob das alles nur Theater ist. Ihre Suche nach dem Glück führt sie zu einem Happy End, doch der letzte Akt stimmt nie wirklich. Ulla Berkéwicz thematisiert in diesem Buch die Suche nach Liebe und Identität. Indem sie die Geschichte an einem Ort ansiedelt, wo alles Theater ist, schafft sie eine Atmosphäre, in der das Unglaubliche glaubhaft wird. Die Stadt, die Geschichten und die Schauspielerin sind real, während sie auf den Mann wartet, um mit ihm Adam zu sein. Mach dich auf und mach dich glücklich, denn wahr ist nur die Harmonie, und im Wesen sind wir eins, wie das erste Paar.

Maria Maria

Drei Erzählungen

Maria Maria. Hi, Wendy. Das Geheimnis von Fräulein Doktor Faußt.

Viele sind aus dem Dorf in die Stadt gezogen. Zurückgeblieben sind die Alten, die Frauen, die Kinder. Auch Michel ist fortgegangen; sie wartet auf seine Rückkehr. Weil sie vergeblich wartet, macht sie sich auf den Weg in die nie zuvor gesehene Stadt, um Michel zu suchen. Der Weg führt sie zu den Lebenden und den Toten und zu den Aufständischen, mit denen Michel arbeitet; sie bereiten den Untergang der Stadt vor. Sie träumen vorwärts, denn sie erträumen eine neue Welt. Das Buch ist eine Liebesgeschichte, eine Parabel. Es ist ein apokalyptisches Bild, aus dessen Trümmern das Neue erwächst. Es ist eine Vision von Untergang und Rettung. Wo verläuft die Grenze zwischen Wirklichem und Unwirklichem? Die traumsicheren Bilder fangen die Hoffnung ein.

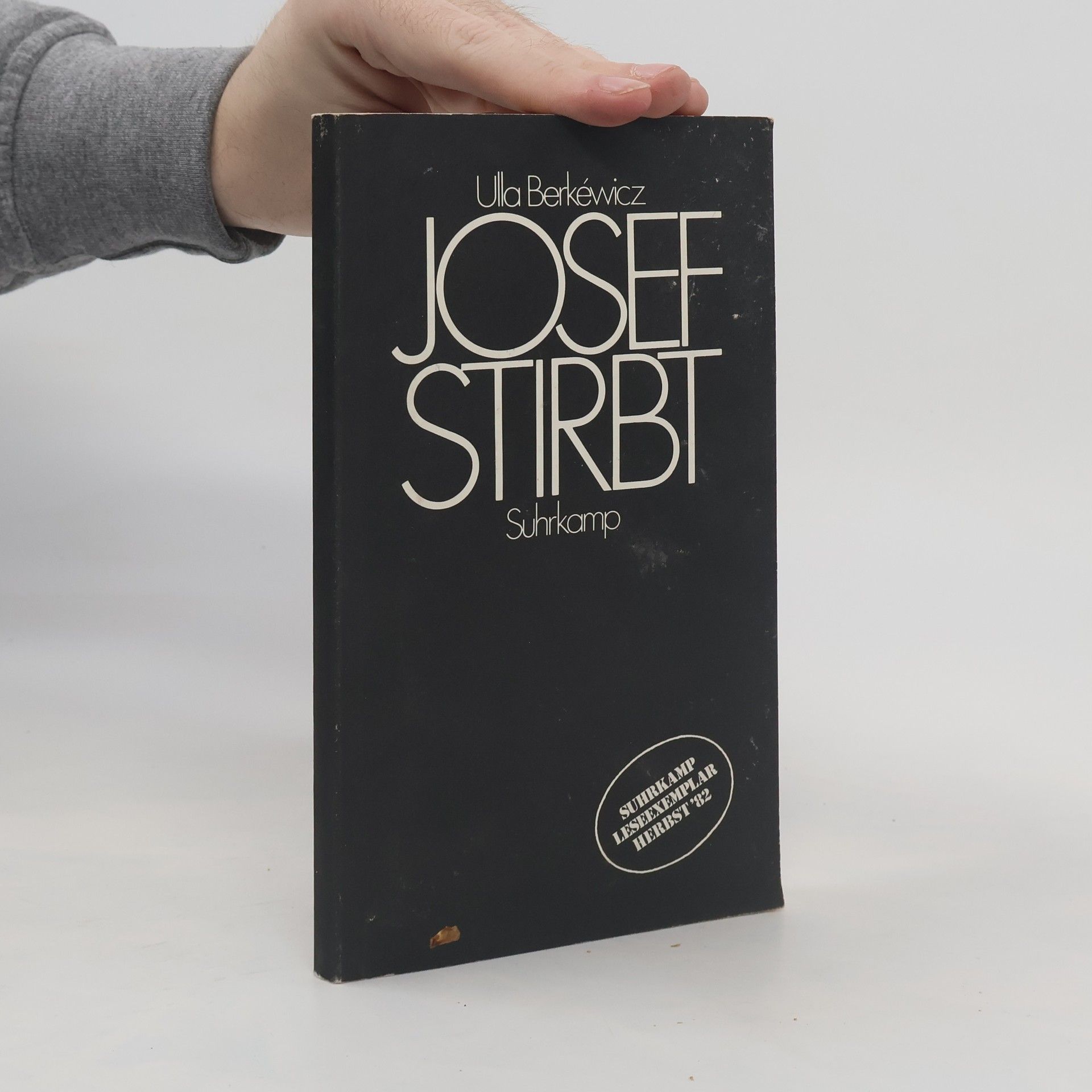

Josef Stirbt

- 115 Seiten

- 5 Lesestunden

Josef, der alte Vater, ist schwerkrank. Die Mutter hat Angst vor der Angst des Vaters. Der Vater hat Angst vor dem Sterben. Die Mutter bittet um Hilfe. Ich komme, sagt die junge Frau. Sterben ist etwas Natürliches. Sie fürchtet sich nicht. Natürlich fürchtet sie sich. Sie ist noch keine dreißig. Was geschieht mit einem, der stirbt. Was geschieht mit dem, der zusieht.