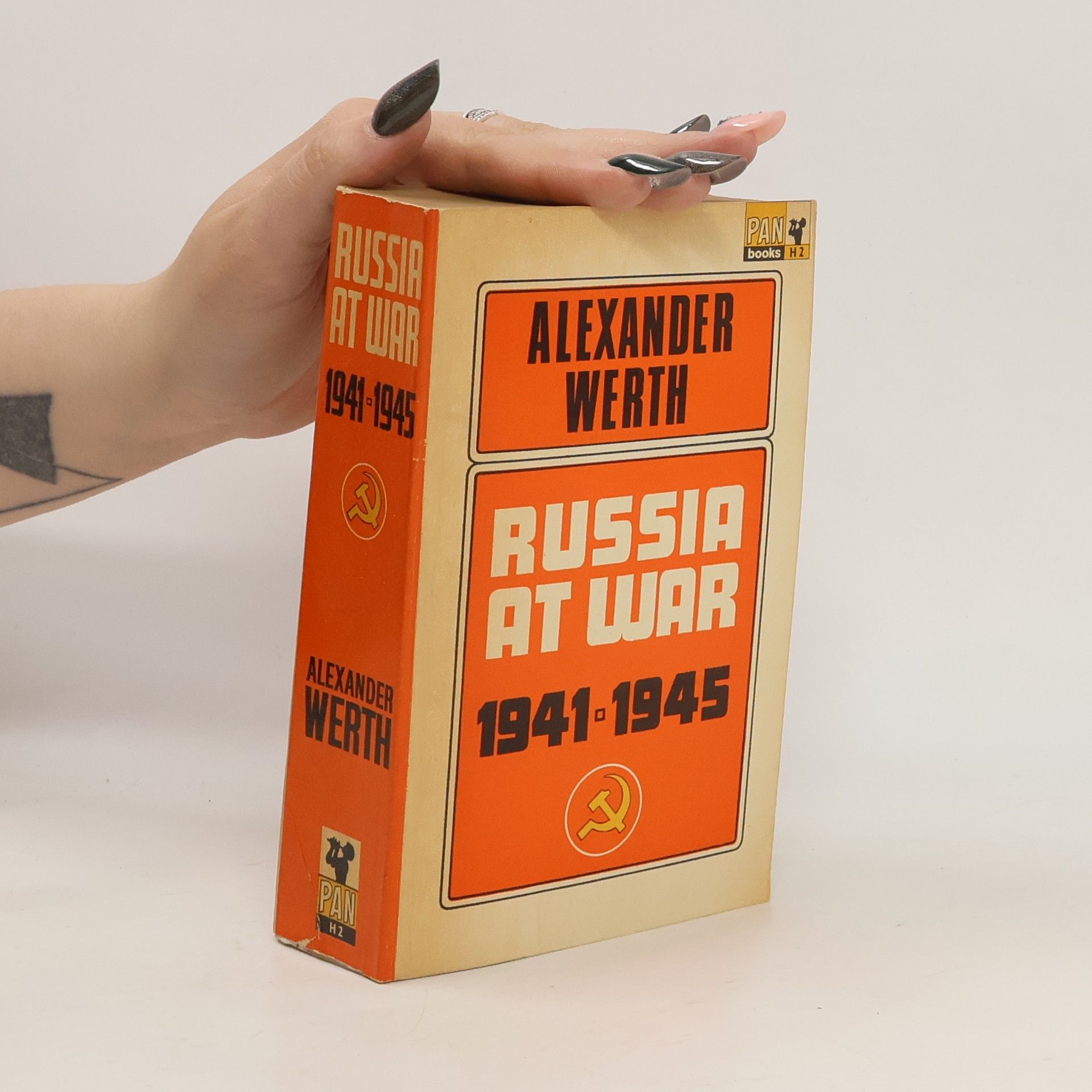

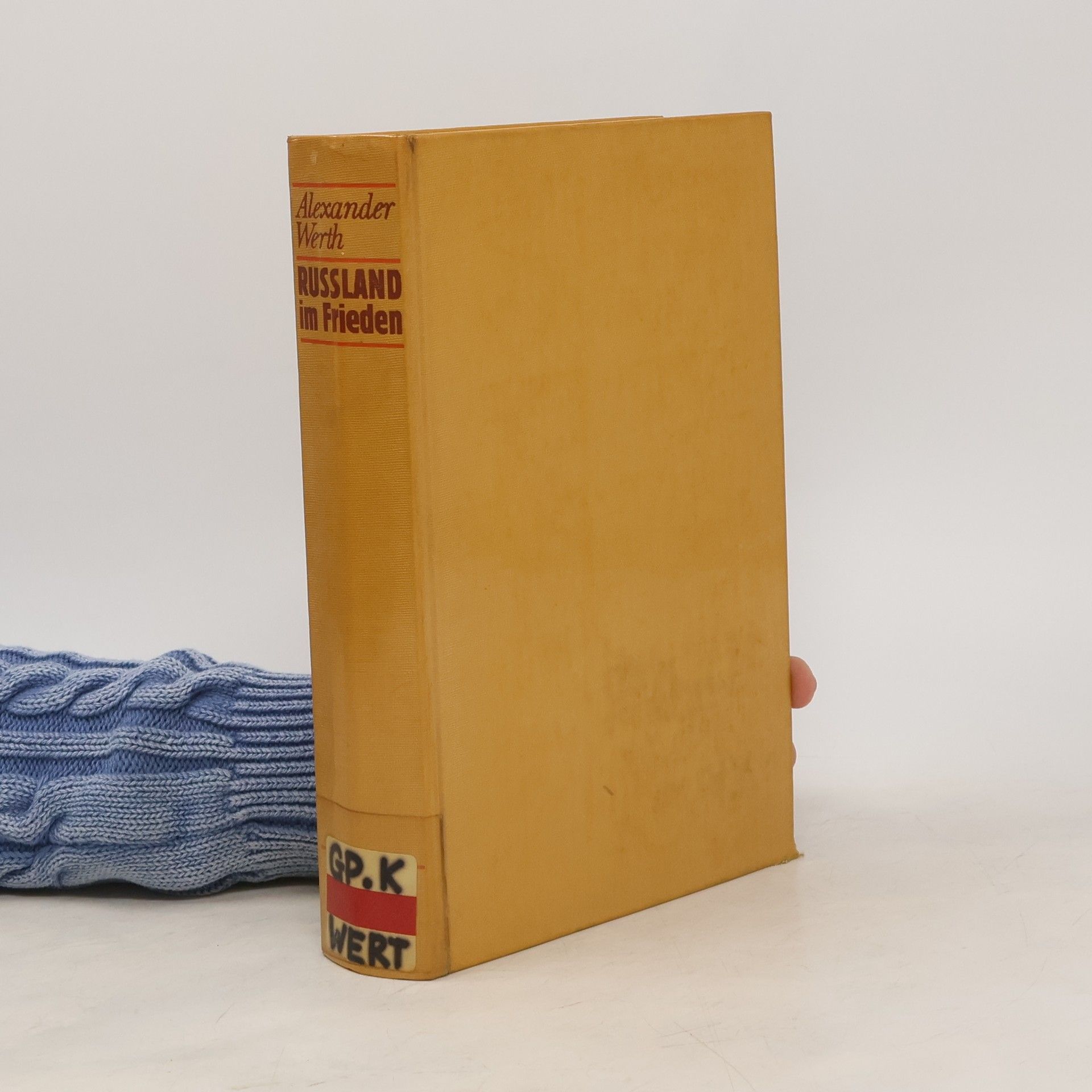

Alexander Werth Bücher

Alexander Werth war ein gebürtiger Russe, der sich als britischer Schriftsteller, Journalist und Kriegsberichterstatter einen Namen machte. Seine Werke konzentrieren sich auf Frankreich in der Vorkriegszeit und auf Russland während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere auf die Schlacht von Stalingrad und die Belagerung von Leningrad. Dank seiner fließenden Russischkenntnisse und seiner Akkreditierung als BBC-Korrespondent erhielt Werth beispiellosen Zugang zum Leben im kriegsgebeutelten Sowjetunion. Seine Berichterstattung bot einen unverblümten Einblick hinter die Kulissen der damaligen Zeit und vermittelte den Lesern eine tiefgründige Perspektive auf entscheidende historische Ereignisse.

Morphosyntax und Pragmatik in Konkurrenz

Der Definitartikel bei Personennamen in den regionalen und historischen Varietäten des Deutschen

Im Deutschen gibt es eine ganze Reihe sprachlicher Phänomene, die eine Redundanz dahingehend aufweisen, dass scheinbar gleiche grammatische Funktionen formal mehrfach kodiert werden. Dies ist z. B. beim Definitartikel am (inhärent definiten) Personennamen der Fall ("der Peter", "die Merkel"), der Thema dieses Buches ist. Mittels qualitativer und quantitativer Datenanalyse wird untersucht, in welchen Verwendungskontexten der Artikel bei Personennamen in den historischen und rezenten Varietäten des Deutschen wie häufig auftritt und welche Funktionen er dabei erfüllt. Zentraler Befund ist, dass der onymische Artikel hier varietätenabhängig unterschiedliche sprachliche Funktionen zum Ausdruck bringt. Diachron zeigen sich die Unterschiede in den Funktionsweisen in einer zunehmenden Generalisierung und Entpragmatisierung der Artikelverwendung, wie sie in ähnlicher Weise auch für die Grammatikalisierung des Definitartikels im Deutschen angenommen wird. Diatopisch haben wir es hingegen aus der Perspektive des Sprachgebrauchs mit einem strikten Gegensatz von pragmatischer und syntaktischer Artikelverwendung zu tun, der in den Bewertungen der Sprachteilnehmer/innen allerdings nicht konsequent aufrechterhalten wird.