Die Grammatik der Freiheit

- 278 Seiten

- 10 Lesestunden

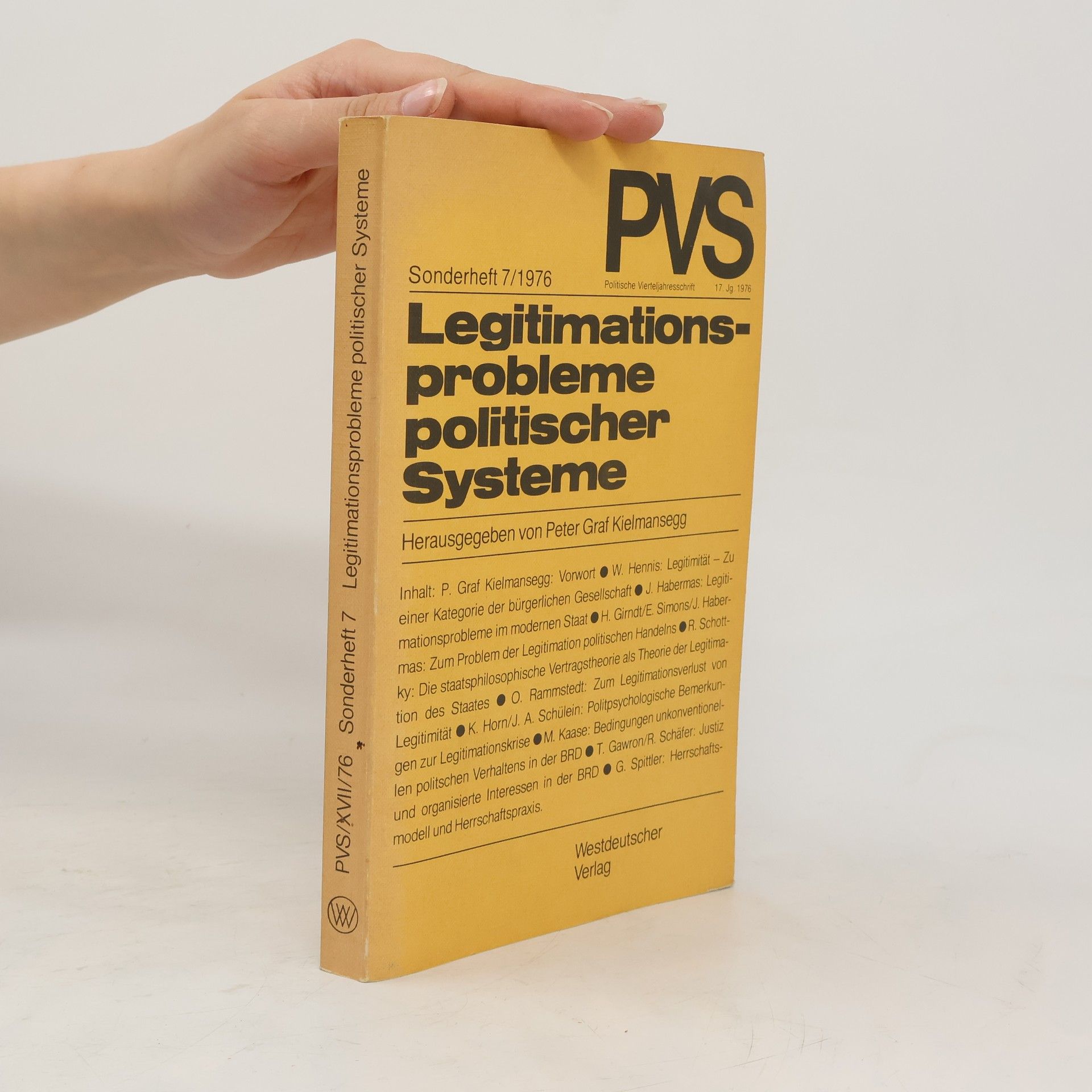

Tagung der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft in Duisburg, Herbst 1975

InhaltsverzeichnisLegitimität — Zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft.Anmerkungen.Legitimationsprobleme im modernen Staat.Zum Problem der Legitimation politischen Handelns — Eine Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas.Drei kritische Thesen zur Legitimationstheorie von Jürgen Habermas.Drei kritische Zusatz-Thesen zur Legitimationstheorie von Jürgen Habermas.Antwort.Die staatsphilosophische Vertragstheorie als Theorie der Legitimation des Staates.Zum Legitimationsverlust von Legitimität.Politpsychologische Bemerkungen zur Legitimationskrise.Anmerkungcn.Literatur.Bedingungen unkonventionellen politischen Verhaltens in der Bundesrepublik Deutschland.Technischer Anhang: Die Konstruktion der Skalen und Indices.Justiz und organisierte Interessen in der BRD.Herrschaftsmodell und Herrschaftspraxis. Eine Untersuchung über das legitimitätslose Herrschaftsmodell von Bauern in Niger.

Am 8. Mai 1945 war es schwer vorstellbar, dass Deutschland, nach dem verheerendsten Krieg seit dem Dreißigjährigen Krieg und besetzt von den Siegermächten, eine Zukunft haben könnte. Niemand hätte geglaubt, dass aus den physischen und moralischen Trümmern eine erfolgreiche Demokratie, ein gewissenhafter Rechtsstaat und eine wohlhabende Gesellschaft entstehen würden. Deutschland entwickelte sich zu einem respektierten Mitglied der Staatengemeinschaft, das trotz Herausforderungen seine Balance hielt. Gleichzeitig entstand der zweite deutsche Staat, der eine alternative Antwort auf die deutsche Vergangenheit bot. Der Untergang dieses Staates war das Resultat eines langen Prozesses, den Kielmansegg analysiert. Er kontrastiert Ereignisse, Umstände und politische Figuren aus beiden deutschen Staaten über ein halbes Jahrhundert hinweg, darunter Konrad Adenauer und Walter Ulbricht, das Wirtschaftswunder und die fragilen Fortschritte der DDR sowie die jeweiligen Bündniszugehörigkeiten und Beziehungen. Der Autor reflektiert die Geschichte des geteilten Landes und hinterfragt, ob andere Möglichkeiten bestanden hätten. Dieser abschließende Band bietet eine vergleichende Analyse beider deutscher Staaten von 1945 bis 1990.

Zur gegenwärtigen Lage des demokratischen Verfassungsstaates

Vom Umgang der Deutschen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit

German

This book explores the influence of Hannah Arendt's and Leo Strauss' background in pre-World War II Germany on their perception of American democracy. The contributors analyze how their ^D'emigr^D'e experience both influenced their American work and also impacted on the formation of the discipline of political science in postwar Germany. Arendt's and Strauss' experiences thus aptly illustrate the transfer and transformation of political ideas in the World War II era.