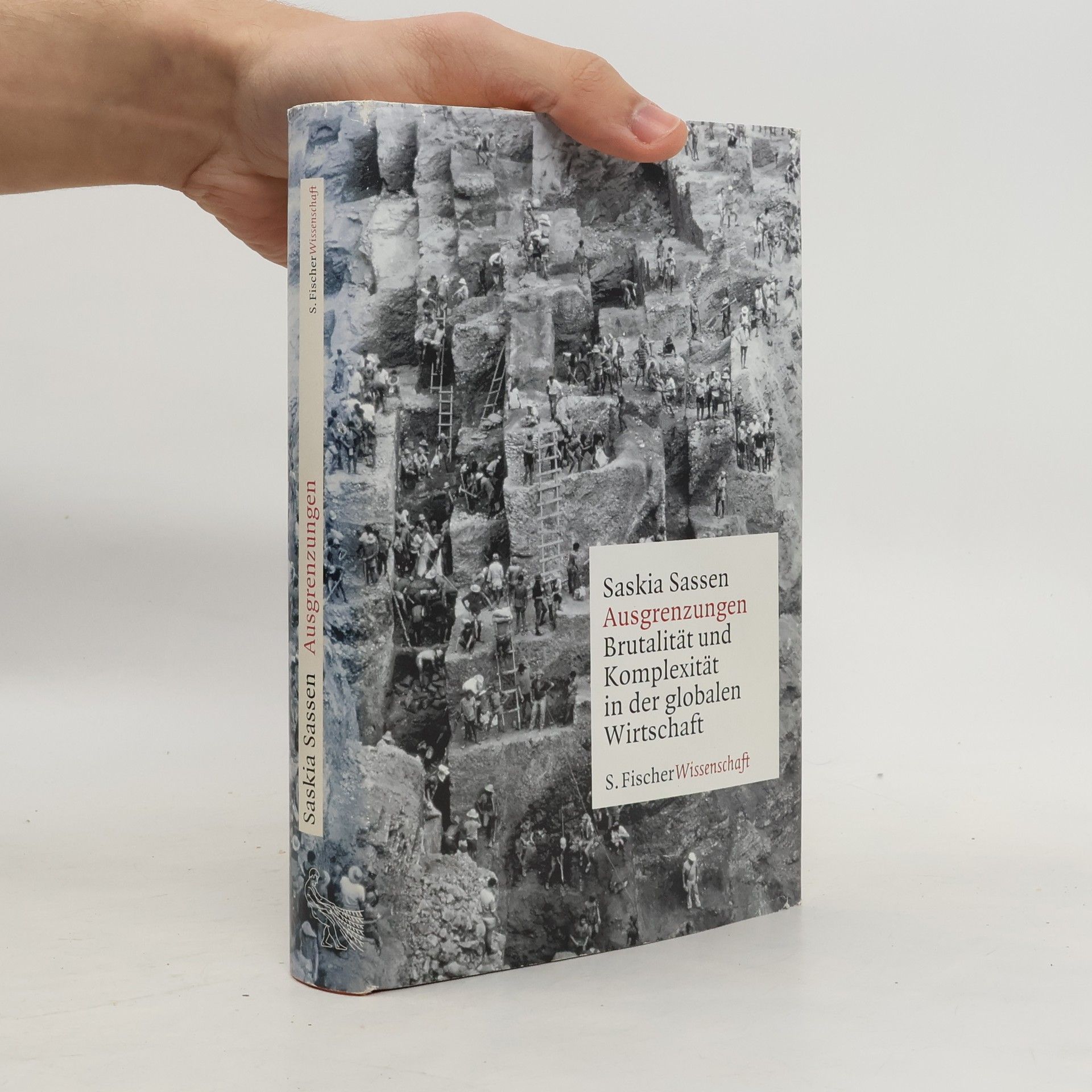

Ausgrenzungen

Brutalität und Komplexität in der globalen Wirtschaft

Eine klare und harte Kritik der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts Zunehmende Ungleichheit, krasse Einkommensunterschiede, Flüchtlinge, Zerstörung von Land, Wasserknappheit: Die aktuellen Verwerfungen in der globalisierten Welt können nicht mehr mit den üblichen Begriffen von Armut und Ungerechtigkeit verstanden werden. In ihrem neuen Buch schlägt die renommierte Soziologin Saskia Sassen vor, dass man sie viel besser als Ausgrenzungen verstehen muss: aus dem Berufsleben, dem Wohnort, aus der Biosphäre. Erst dieser gemeinsame Gesichtspunkt macht eine luzide politische Analyse möglich, welche die grundlegende Logik und den Zusammenhang dieser scheinbar getrennten Effekte sichtbar macht.