Der Stadtteilführer „Siebenundsiebzig Mal Babelsberg“ von havelbooks präsentiert 77 Kapitel über Babelsberg, bekannt für Filmkunst, Schlosspark und Villen. Mit kurzen Texten und Fotos werden historische Orte, Veranstaltungen und Persönlichkeiten vorgestellt. Der Guide bietet auch Tipps für Radtouren und Sehenswürdigkeiten in Potsdam. Ideal für Touristen und Einheimische.

Patrick Weber Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Le surréalisme vous semble totalement abstrait et l'art abstrait, totalement surréaliste ? L'impressionnisme ne vous évoque rien, et le cubisme vous laisse perplexe ?Pas de panique : voici une mise à jour, joyeuse et pédagogique, de votre palette de connaissances artistiques. Ce guide illustré dresse un panorama des différents courants de l'art occidental, de l'Antiquité à nos jours. La peinture, la sculpture et l'architecture n'auront bientôt plus de secrets pour vous !

The House that Édouard Built, a Unité at Briey

- 98 Seiten

- 4 Lesestunden

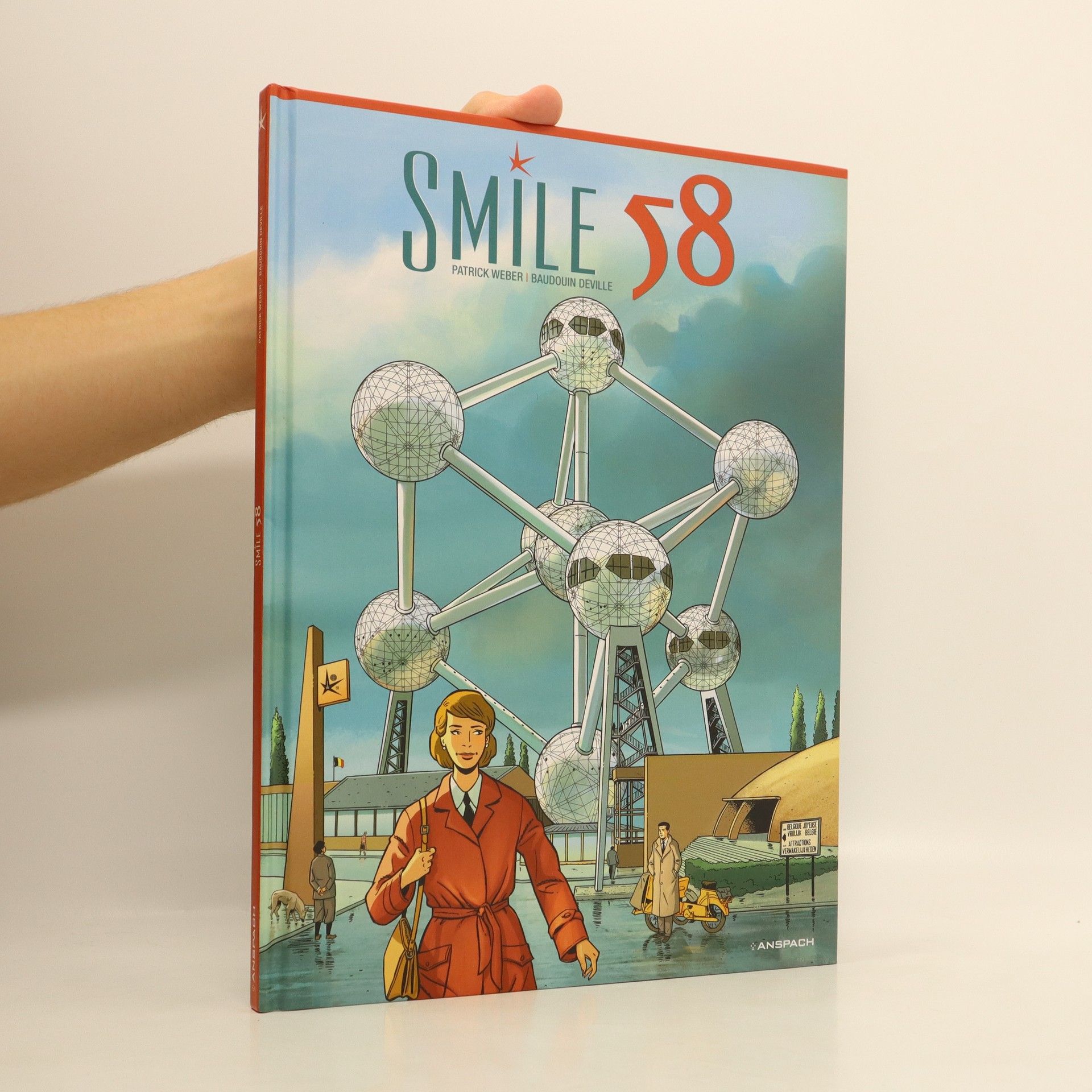

Smile 58

- 64 Seiten

- 3 Lesestunden

Expo 58. From under the towering shade of the Atomium, Belgium extends an invitation to the world. Kathleen is restless, by being chosen as hostess, she shall become one of the precious smiles of the Universal Exhibition... The young woman is far from imagining that she will soon find herself immersed in a spy conundrum that will engage the great powers against each other in the midst of the Cold War.

La saga des Saxe-Cobourg

- 272 Seiten

- 10 Lesestunden

L'incarnation de l'Europe monarchique ! Qu'il s'agisse du roi Léopold Ier des Belges, de la reine Victoria d'Angleterre ou du tsar Boris II de Bulgarie, tous descendent de la même lignée : les Saxe-Cobourg. Au fil du temps, ils ont essaimé d'innombrables unions dynastiques, du duché de Cobourg au Portugal, et sont aujourd'hui encore installés sur le trône au Royaume-Uni et en Belgique. Ils sont, après les Habsbourg, les Romanov et les Bourbon, la dernière famille royale à avoir façonné le visage de l'Europe monarchique.Depuis la fin du XIXe siècle, les Saxe-Cobourg ont incarné le renouveau de la monarchie dans un temps de révolutions. Mariages, trahisons, héritages et coups de génie, Patrick Weber raconte l'histoire de ces hommes et femmes contrastés et brillants, offrant un nouveau regard sur l'Europe dynastique.

Dans ce roman historique, qui nous conduit de Bruxelles à Miramare, en passant par Vienne et Mexico, Patrick Weber dresse le portrait poignant d'une impératrice déchue. Tout les sépare : la naissance, le nom, la gloire, la chute... Les chemins de Madeleine Vandenbroecke et Charlotte de Belgique n'étaient pas destinés à se croiser. Et pourtant, la première, enfant d'un quartier populaire de Bruxelles, fille d'un modeste cireur de chaussures, se mettra au service de la seconde, archiduchesse d'Autriche et éphémère impératrice du Mexique. Pour servir une reine, il faut tout abdiquer. et Madeleine donnera sa vie à Charlotte... pour le meilleur et pour le pire. Elle quitte sa Belgique natale pour Schönbrunn, où règne l'impitoyable Sissi. Dans son journal, elle consigne la nouvelle vie de Charlotte, jeune épouse de Maximilien, archiduc d'Autriche. Il faut apprendre les codes de la cour de Vienne et savoir porter la couronne avec panache. Déjà. la jeune femme rêve d'en ceindre une plus étincelante. Car elle est ambitieuse, et croit enfin accomplir son destin quand Napoléon III propose à Maximilien l'empire du Mexique. Malheureusement, les nouveaux empereurs ne régneront que sur des chimères. L'aventure mexicaine est un échec. Maximilien est exécuté. et Charlotte, épaulée par la fidèle Madeleine, sombre dans la folie. Patrick Weber dresse un portrait enlevé de ce destin tragique et méconnu.

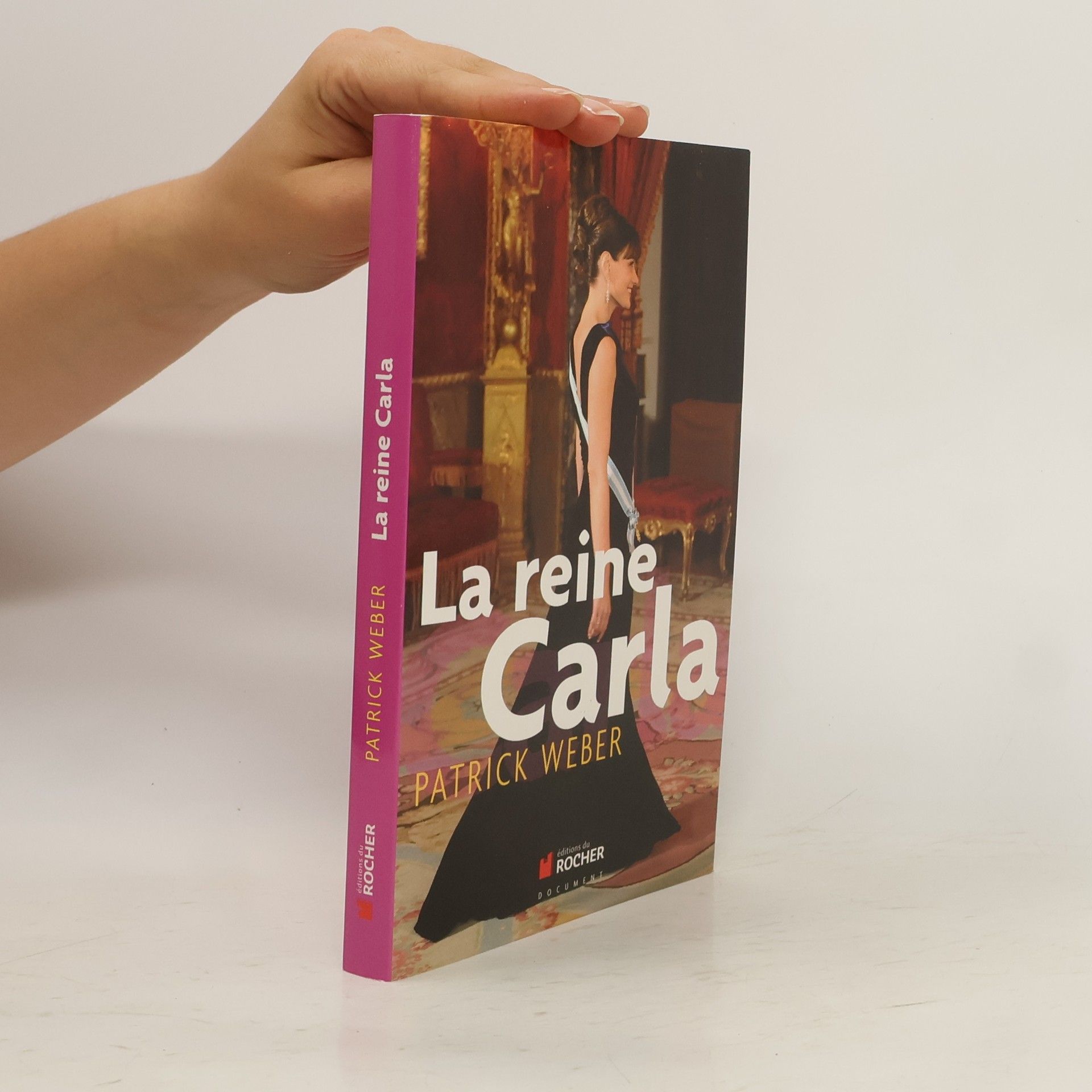

Longtemps, la princesse Diana a été l'icône de la mode, la souveraine des coeurs et l'emblème de la monarchie. Depuis sa mort, les médias ont essayé de lui trouver une remplaçante, mais sans succès. Et voilà que le 9 février 2008, à la surprise générale, Nicolas Sarkozy épouse Caria Gilberta Bruni-Tedeschi. Ce qui ne pouvait être qu'une love story destinée à la une des magazines devient une affaire politique. Même le vénérable hebdomadaire Point de Vue n'hésite pas à bousculer sa formule séculaire, jetant au panier des altesses surannées et hissant Caria en couverture. En monarchie républicaine, ce signe médiatique prend des allures de sacre de Reims! En quelques mois, Caria change de personnage. Après avoir été jeune fille de bonne famille, mannequin et chanteuse, la voici Première dame. Et tellement plus royale que toutes les autres ! Elle étincelle lors de sa visite chez la reine d'Angleterre. Voici venir le règne de Caria la Solaire et, qu'on se le dise, la nouvelle reine n'a rien à envier à ses devancières. Elle est une vraie reine de France. Riche et italienne comme Catherine de Médicis, amie des arts comme Anne de Bretagne, fashion victim comme Marie-Antoinette, frivole comme l'impératrice Joséphine...

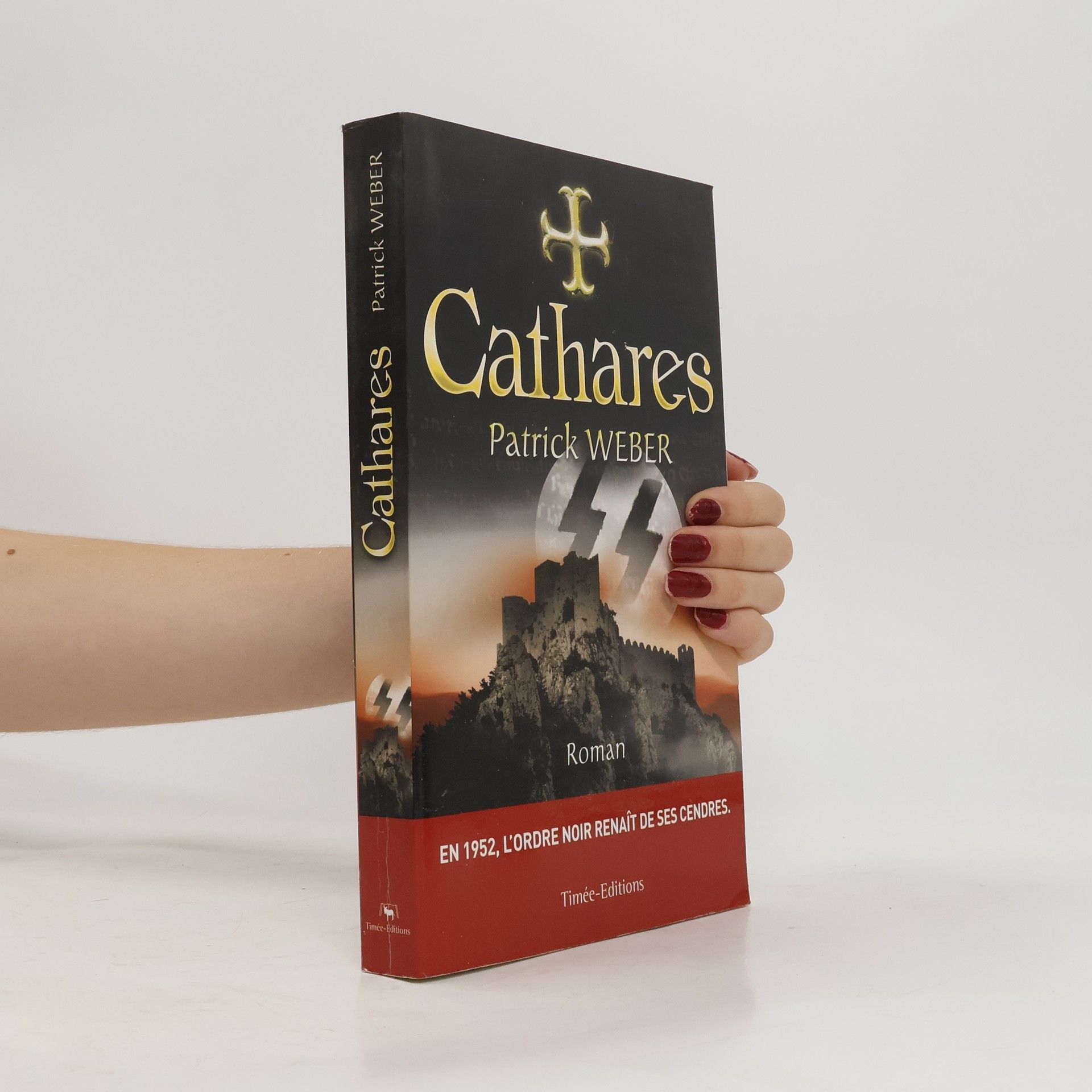

Pierre Le Bihan n'a pas l'habitude de parcourir 800 kilomètres pour venir en aide à une inconnue. Pourtant, après le troublant coup de téléphone de Philippa, le professeur rouennais n'hésite pas longtemps avant de prendre le train pour Montségur. Les secrets des Cathares ont piqué sa curiosité d'historien. Mais sait-il bien quel chaos l'attend à son arrivée ? Le souvenir d'Otto Rahn, fameux archéologue SS, flotte toujours sur la région.En 1952, les plaies de la guerre ne sont pas encore entièrement refermées. L'ombre de l'Ordre Noir ne s'est pas totalement dissipée. Et les mauvais souvenirs peuvent resurgir, bien vivants, au détour des chemins escarpés de l'Ariège...@ Titre disponible en version numérique

Savez-vous que Frédégonde faisait tuer ses rivales ? Qui est la femme " deux fois reine " ? Pourquoi Brunehaut fut-elle torturée ? Qui aurait dû épouser Blanche de Navarre ? Catherine de Médicis était-elle une empoisonneuse ? De Basine à Marie-Amélie, découvrez la carte d'identité des quatre-vingt-deux reines de France. Pour chacune, une fiche récapitule les dates de vie et de règne, les éléments biographiques principaux, leur rôle à la cour. Arbres généalogiques, lexique et gravures : voici un outil complet qui vous accompagnera dans vos lectures ou vos visites culturelles, sur les traces du royaume de France.

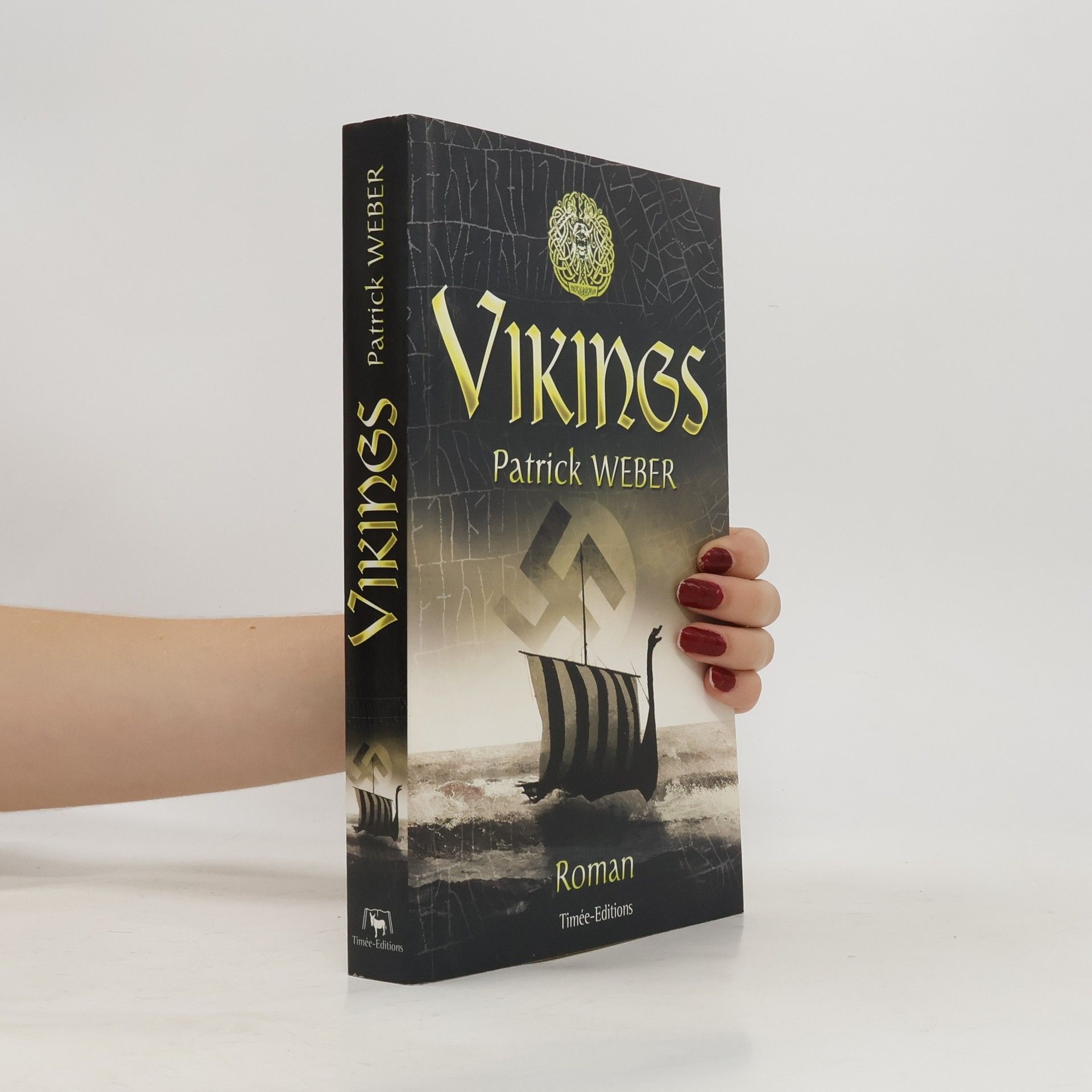

1944. Un commando SS explore les profondeurs des forêts à la recherche de la sépulture perdue de Rollon, le premier duc de Normandie. Mille ans après l'arrivée des Vikings en terre franque, quel trésor pousse les nazis à remuer ainsi ciel et terre ? Recruté par la résistance française, Pierre Le Bihan, brillant archéologue, doit replonger dans l'histoire de Rollon et en dénouer les mystères pour contrer la puissante SS. Aidé de Joséphine, une jeune et jolie résistante, il n'a d'autre choix que d'affronter l'occupant et de découvrir avant lui un secret dont dépend l'avenir du IIIe Reich et l'issue de la Seconde Guerre mondiale.