Das Buch behandelt die Entwicklung und Einsätze der deutschen Gebirgstruppen im Ersten Weltkrieg, insbesondere in den Dolomiten und am Isonzo. Es beleuchtet die Herausforderungen der Gebirgskriegsführung und bietet Einblicke durch Augenzeugenberichte. Über 500 Seiten mit Fotografien, Karten und einem umfangreichen Anhang erweitern die Recherchemöglichkeiten.

Alexander Jordan Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

This book offers a comprehensive account of the German mountain troops during the First World War, detailing their development, methods, and operations. It focuses on the campaigns in the Dolomites and Isonzo, featuring eyewitness accounts and extensive documentation, including photographs and maps, enhancing research opportunities.

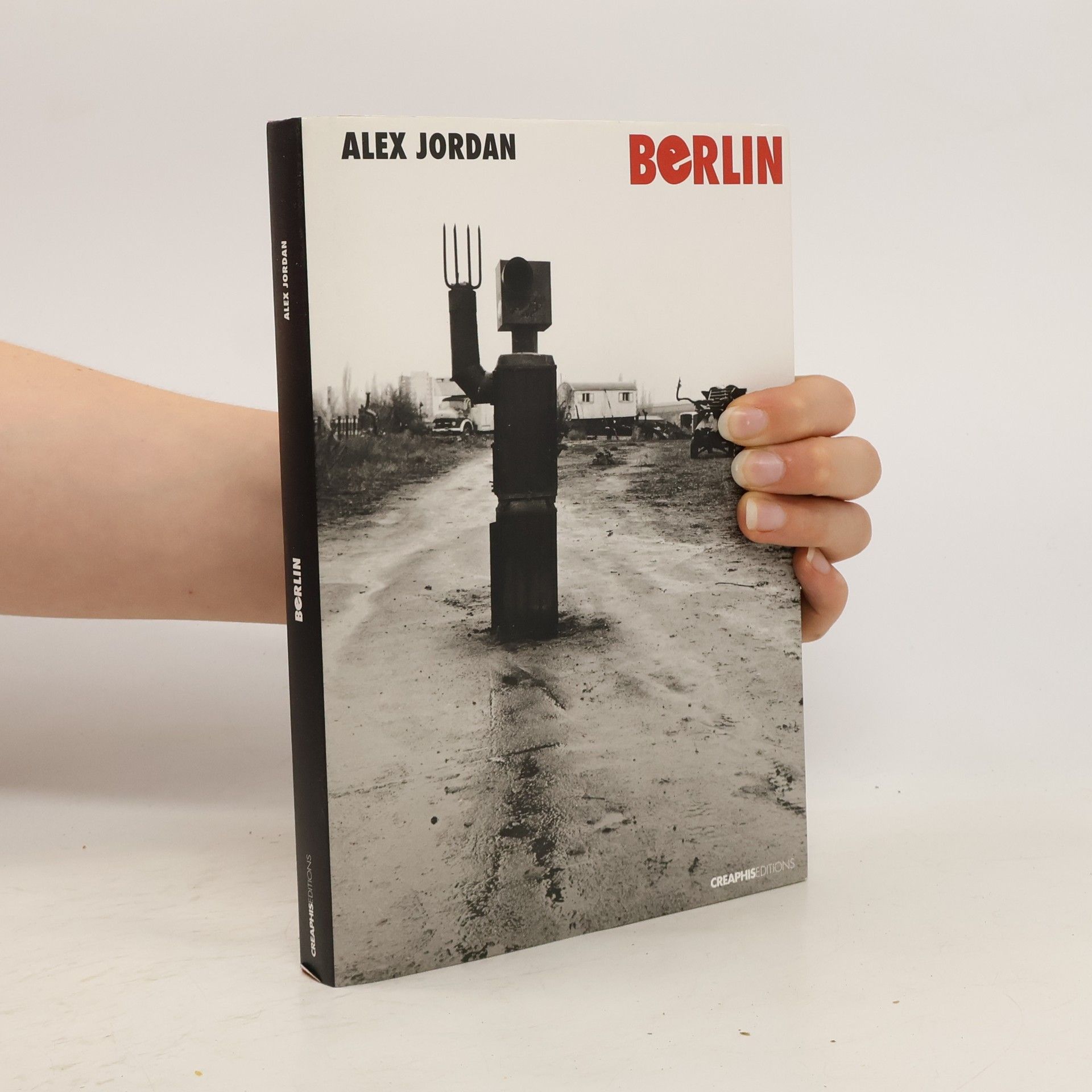

Les photographies d'Alex Jordan suivent les affinités visuelles qui passent entre les objets. les comportements et les manières d'être de Berlin, de 1978 à 2012 - qu'ils fassent écho à un passé tout proche, ou qu'ils paraissent anticiper les années "d'après".

Das Arbeitsheft mit herausnehmbaren Lösungen - jedes Jahr neu Teil A trainiert das Bearbeiten von Basisaufgaben. Ein Eingangstest klärt den aktuellen Wissensstand. Ausführliche Lösungen zum Eingangstest sowie zusätzliche Übungsaufgaben helfen Wissenslücken zu schließen. Ist das Vorbereitungstraining abgeschlossen, überprüft ein Abschlusstest den Lernerfolg. Teil B trainiert das Bearbeiten komplexer Aufgaben. Die Trainingseinheit folgt dem Aufbau von Teil A. Teil C enthält die Original-Prüfungsaufgaben der MSA-Prüfung. Formelsammlung: Bei der MSA-Prüfung Mathematik wird eine Formelsammlung zur Verfügung gestellt. Der Umgang mit dieser Formelsammlung sollte bereits vor der Abschlussprüfung geübt werden. Deshalb wird diese bei der Prüfungsvorbereitung mit FiNALE bereits mit einbezogen. Das Übungstagebuch bietet Möglichkeiten zu Fortschrittskontrolle. Hier kann dokumentiert werden, welche Aufgaben bereits erfolgreich gelöst wurden und bei welchen Aufgaben noch Schwierigkeiten auftreten. Die Lösungen zum Arbeitsheft: Das herausnehmbare Lösungsheft zur Selbstkontrolle bietet detaillierte Lösungswege - Schritt für Schritt erklärt.

Cvičení ve dvou : 125 tipů pro dobrou kondici

- 157 Seiten

- 6 Lesestunden

Publikace oslovuje všechny, kteří si chtějí užít trénink ve dvou doma, v posilovně nebo ve škole. Především sportovní lektoři, učitelé a trenéři zde mohou čerpat nové nápady pro zpestření cvičení. V souladu s tvrzením Každý za sebe a přece ne sám! nebo Ve dvou se to lépe táhne! se v knize nabízí výběr atraktivních cvičení ve dvou, která jsou často zajímavější, účinnější a intenzivnější než cvičení jednotlivců. Jejich podstatou je šetrné posilování v souladu s nejnovějšími trendy doplněné hrami, programy na zahřátí a protažení. Začíná se cvičením bez náčiní, dále jsou uvedeny příklady cvičení s využitím therabandu a gymnastických tyčí a končí se ukázkami cviků s různými míči. Příklady intenzivního tréninku, uvedené v závěru knihy, předpokládají dobrou fyzickou kondici.Cvičení jsou srozumitelně a jednoduše popsána, bohatá fotodokumentace přímo vybízí k využití v praxi.

Übungen machen mehr Spaß, wenn sie besser wahrgenommen und lustvoller erlebt werden. Übungsprogramme mit Kleingeräten - alleine, zu zweit oder in der Gruppe - erfüllen diese Aufforderung besonders gut. Das Besondere dieses Buches liegt in seiner zentralen Berücksichtigung der Interessen der Übenden, der Übungsleiter und der Trainer im präventiven wie im therapeutischen Bereich. Es stellt eine möglichst einfache, in der Regel überall vorhandene oder leicht zu beschaffende, preiswerte und trotzdem motivierende Geräteauswahl in den Mittelpunkt - bei gleichzeitiger Gewährleistung eines interessanten Trainings. Der Schwerpunkt der vorgestellten Bewegungsprogramme liegt auf einer schonenden Kräftigungsgymnastik, die durch vielfältige Anregungen zum Aufwärmen, Dehnen und Bewegen ergänzt wird. Das Angebot erstreckt sich von Übungen mit Reifen, Seilen, Sandsäckchen und Gymnastikbällen, über einen Geräte-Mix bis hin zu Entspannungsübungen. Die Übungen sind leicht verständlich und regen durch zahlreiche Fotos sofort zur Praxis an.

Wenn Gesundheit Freude macht, dann werden Trainingsangebote zum Erlebnis. Ein ausgewogenes, modernes Rückentraining erfüllt diese Forderung besonders gut. Unter dem Motto „sich und anderen den Rücken stärken“ soll die Fitness des Rückens als Säule des Körpers und als Säule des menschlichen Lebens gesteigert werden. Eine gesunde Körperhaltung entwickeln, Belastungen besser vertragen und sich dabei rundherum wohl fühlen sind vorrangige Ziele. Ein gezieltes Bewegungsprogramm bietet somit vielfältige, variantenreiche und attraktive Übungen an. Der Schwerpunkt liegt auf einer schonenden Kräftigungsgymnastik, die durch Programme zum Aufwärmen, Dehnen und Bewegen ergänzt wird. Kurzprogramme fördern gezielt die persönliche Fitness und verbessern die Rückenmuskulatur angepasst an verschiedene Trainingszustände. Das Angebot erstreckt sich von Übungen ohne Geräte über die Verwendung von Therabändern und Gymnastikstäben bis hin zu Entspannungsübungen. Die Übungen sind leicht verständlich und regen durch zahlreiche Fotos sofort zur Praxis an. Angesprochen werden mit diesem Buch alle, die ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen - ob zu Hause oder im Verein, in der Schule und im Studio. Insbesondere Übungsleiter, Lehrer und Trainer bekommen neue Ideen für ein abwechslungsreiches Angebot.

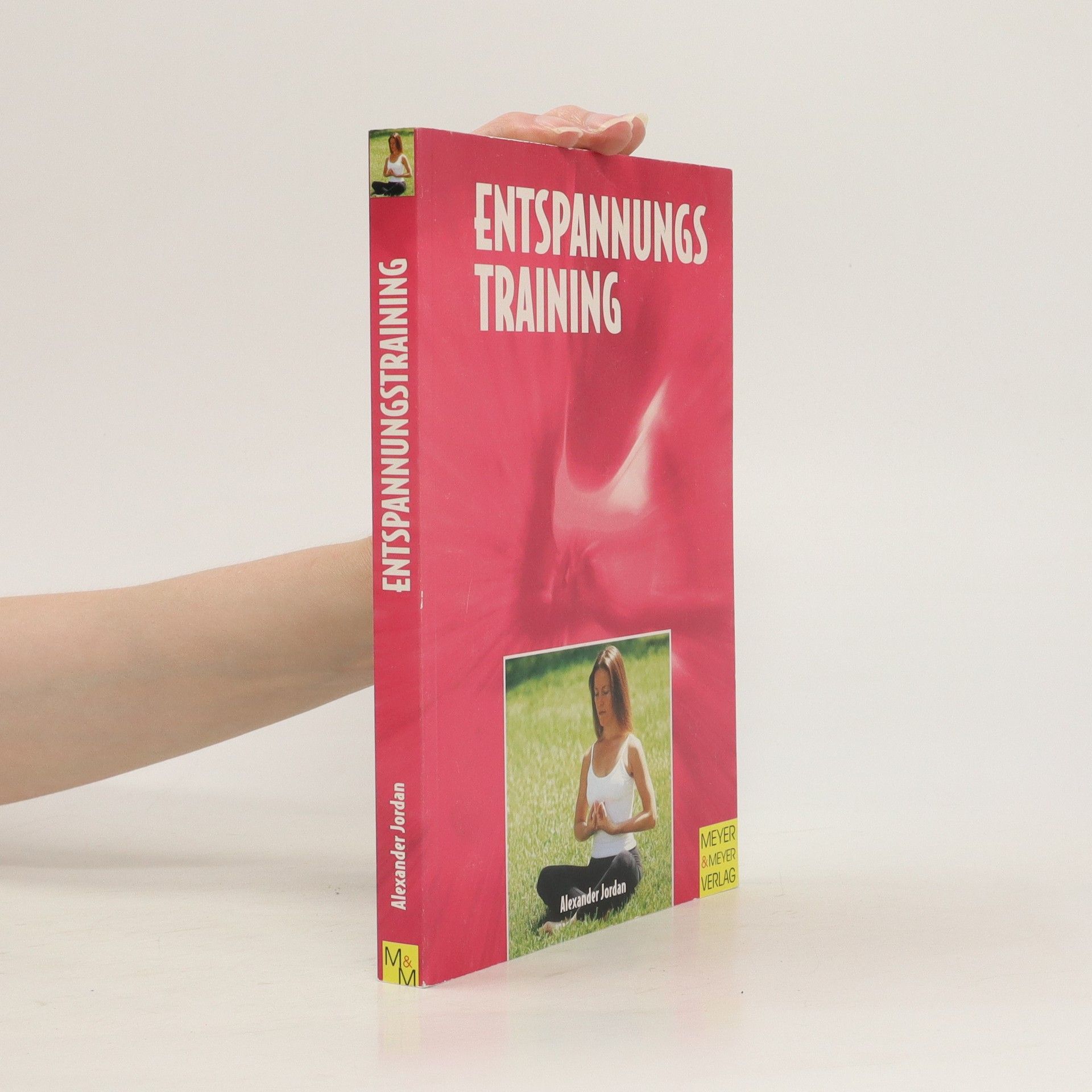

Die Fähigkeit, Ruhe für den Körper, den Geist und die Seele zu gewinnen, ist zentral für eine ausgewogene und gesundheitsverträgliche Lebensweise. Dem gegenüber steht jedoch die alltägliche und ständig zunehmende Belastung durch unzählige Stressfaktoren in nahezu allen Lebensbereichen. Ein praktikables Entspannungstraining, konsequent durchgeführt, hilft, den Stress mit Erfolg zu bewältigen. Das Entspannungsverfahren der Tiefenmuskelentspannung nach Jacobson bietet hier eine effektiv wirksame, leicht erlernbare und überall anwendbare Methode, die zielstrebig durchgeführt zu einem wohltuenden Entspannungszustand führt. Der Autor greift zunächst das Grundverfahren auf. Durch eine fortschreitende Verfeinerung der Entspannungstechnik beschreibt er dann kurze Übungsprogramme, die im Beruf, zu Hause oder unterwegs schnell durchführbar sind. Weitere Entspannungsübungen, alleine oder zu zweit, mit oder ohne Gerät, vervollständigen das vorliegende Entspannungskonzept zu einem ganzheitlichen Ansatz, um die notwendige ausgleichende Ruhe für das Körper-Geist-Seele-Gefüge wiederherzustellen, zu erhalten und zu fördern.

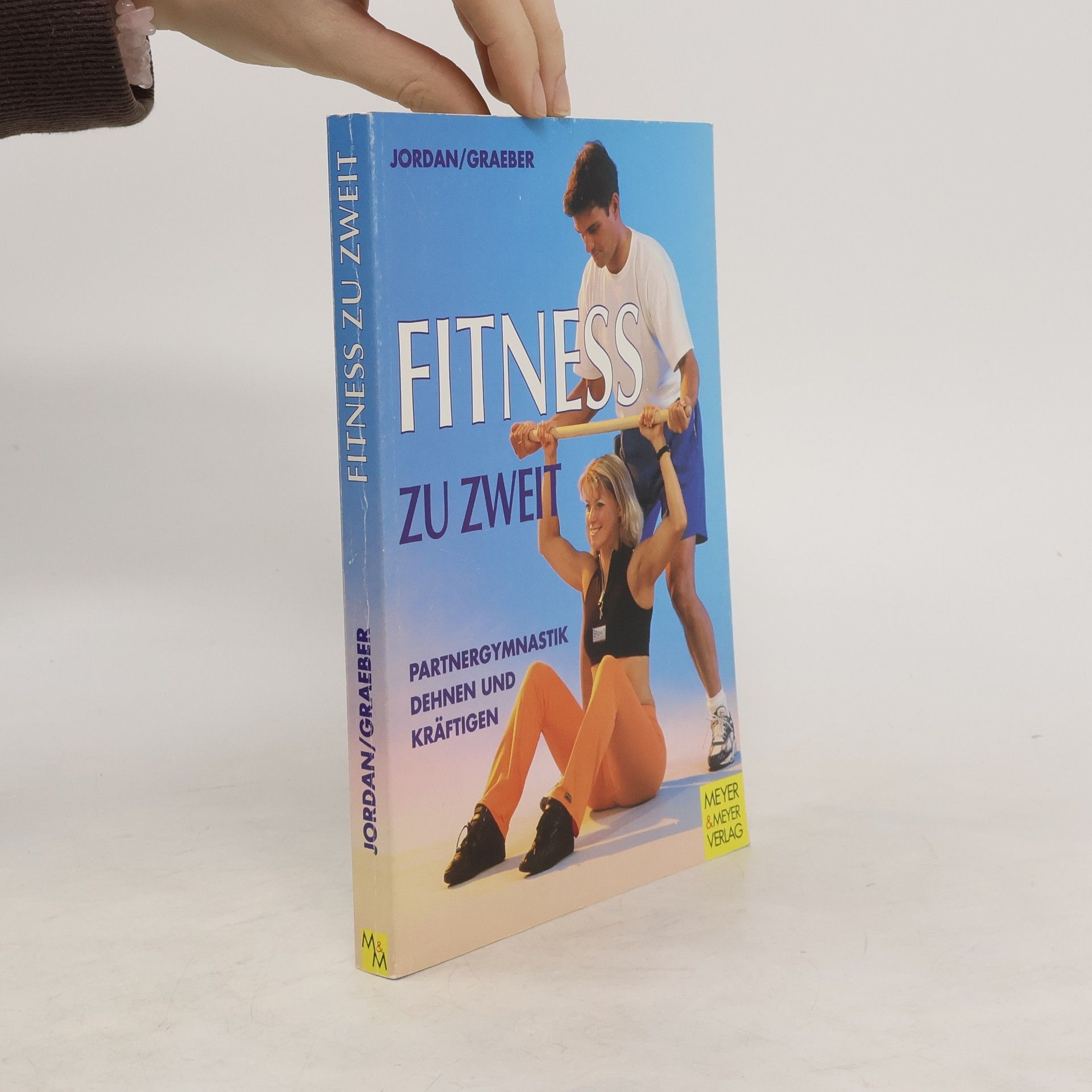

Fitness zu zweit

- 182 Seiten

- 7 Lesestunden

Gesundheit macht Freude, wenn Training zum Erlebnis wird. Übungsprogramme zu zweit oder in der Gruppe erfüllen diese Forderung besonders gut. Unter dem Motto „Jeder für sich und doch nicht alleine“ oder „Gemeinsam geht es besser“ werden vielfältige und attraktive Übungen zu zweit angeboten, die nicht nur interessanter, sondern oft auch effektiver als Einzelübungen sind. Der Schwerpunkt liegt auf einer modernen und schonenden Kräftigungsgymnastik, ergänzend werden Programme zum Aufwärmen, Dehnen und Spielen präsentiert. Kurzprogramme fördern gezielt die persönliche Fitness. Das Angebot erstreckt sich von Übungen ohne Gerät über die Verwendung von Therabändern und Gymnastikstäben bis hin zu Übungen mit unterschiedlichen Bällen. Die leicht verständliche und durch zahlreiche Fotos unterstützte Beschreibung der Übungen regt zur sofortigen Praxis an.

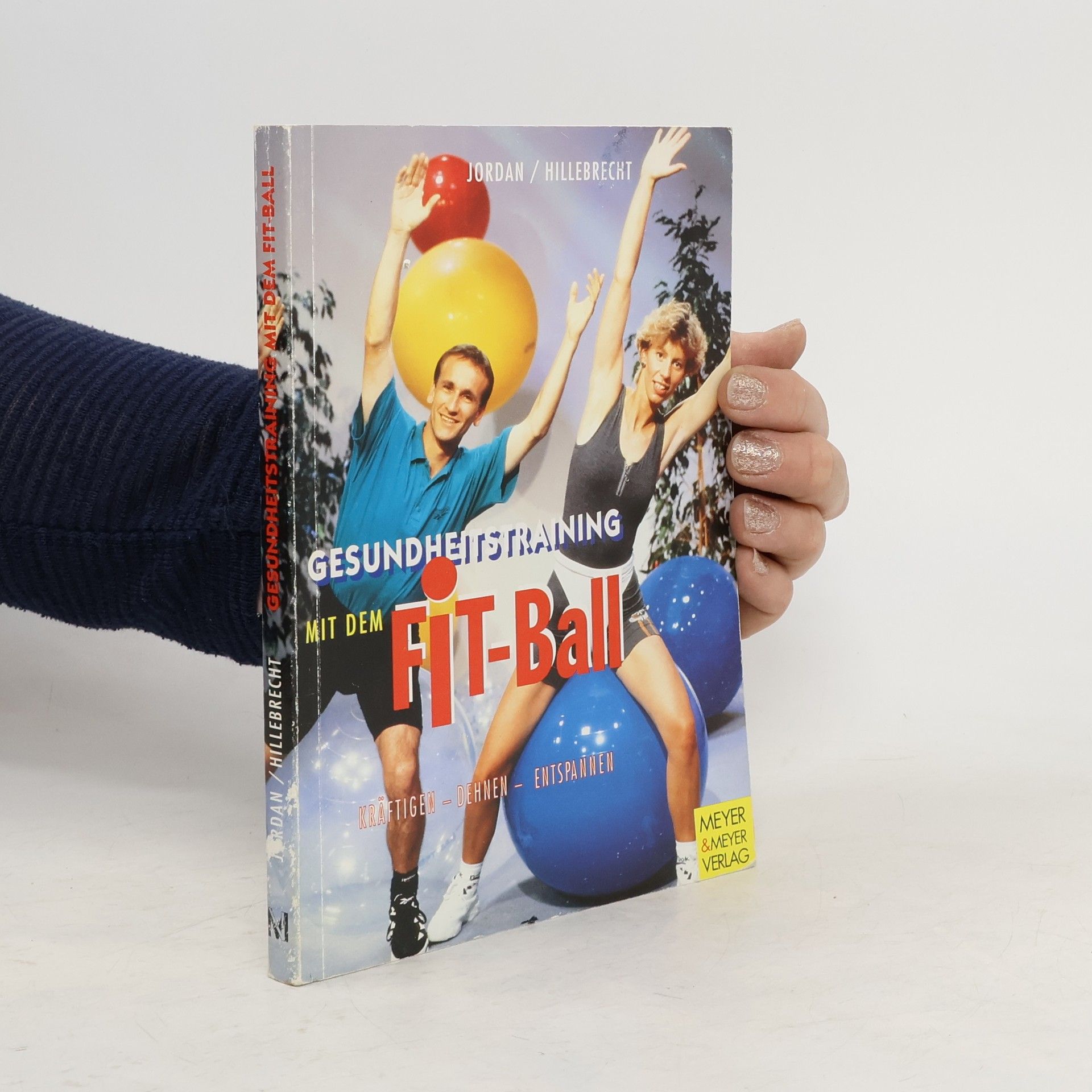

Vielfalt, Dynamik, Spass - mit diesen drei Begriffen lässt sich das Erfolgsgeheimnis des Fit-Balls beschreiben. Durch seinen Aufforderungscharakter ist er wie kein anderes Gerät geeignet, Bewegungen zu fordern und zu fördern. Praxisnah werden zahlreiche, didaktisch gut aufbereitete Uebungen mit dem Fit-Ball vorgestellt, wobei die gesundheitlichen Aspekte im Vordergrund stehen. Das Angebot reicht von Entspannungsübungen über Dehn-, Kräftigungs- und Bewegungsübungen bis hin zu Übungen im Wasser und Kleinen Spielen.